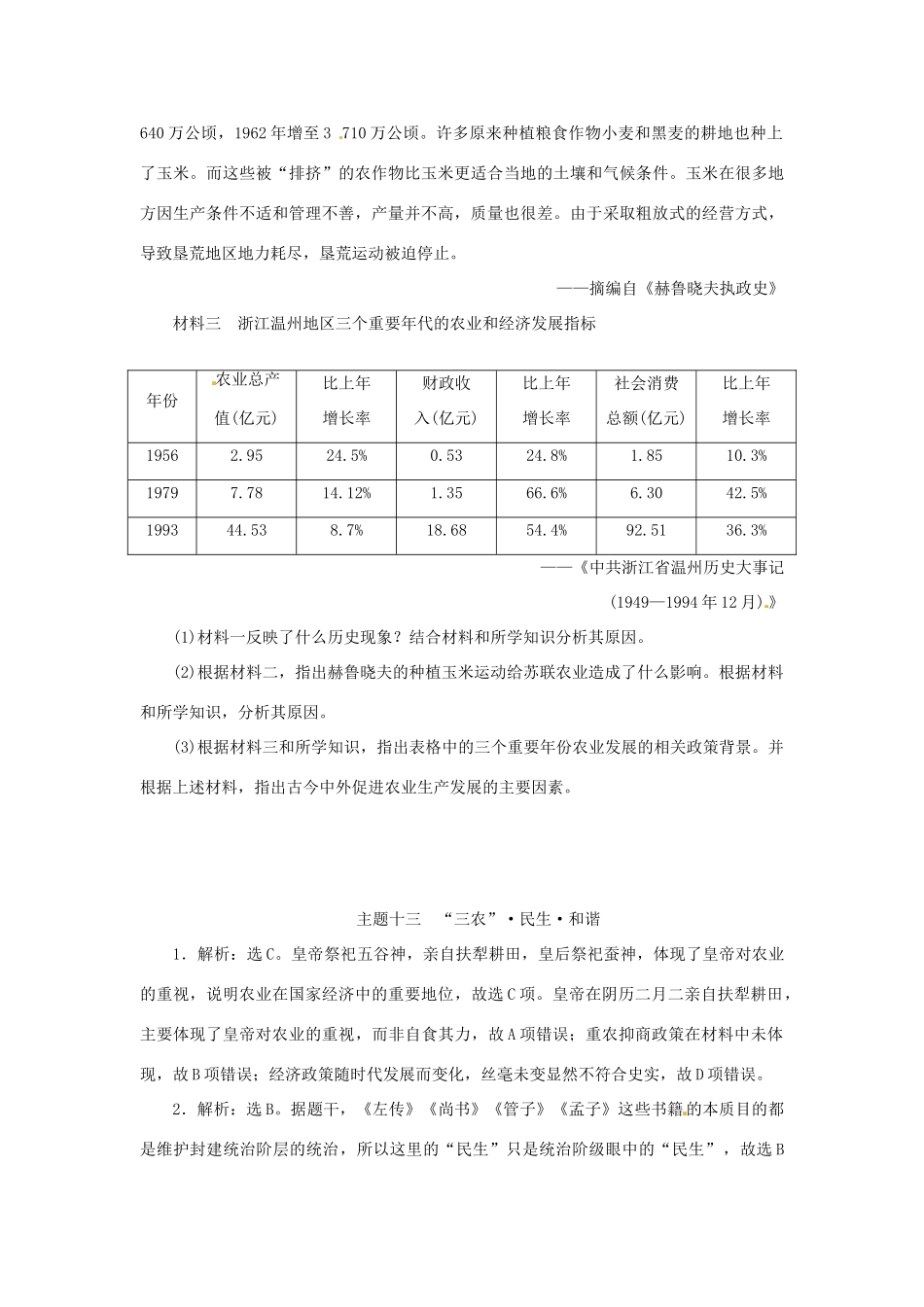

主题十三“三农”·民生·和谐(建议用时:25分钟)1.(2015·山东菏泽模拟)每年春季阴历二月二的那一天,清朝皇帝都要沿袭从周朝传下来的礼制,在先农坛祭祀五谷神,并亲自扶犁耕田,众臣围观,仪式庄严隆重;同时,皇后率后宫众妃嫔在先蚕坛祭祀蚕神(如图),材料表明()A.清朝皇室依靠劳动自食其力B.清朝政府推行重农抑商政策C.农桑仍是清朝社会经济主体D.自周至清经济政策丝毫未变2.(2015·陕西宝鸡二模)“民生”一词最早出现在《左传》里“民生在勤,勤而不溃”;《尚书》中记载“民为邦本,本固邦宁”;《管子》里“以人为本,本治则国固,本乱则国危”;《孟子》更有民贵君轻的民本思想。对此理解正确的是()A.材料中所说的“民生”已应用于政治经济生活B.这里统治阶级眼中的“民生”只能是以民众勤劳营生为基本要求C.材料中“民生”与后来孙中山三民主义中的“民生”本质相同D.孙中山的“民生”上升到政治革命的范畴,与材料中“民生”本质不同3.(2015·辽宁抚顺重点高中模拟)1924年1月,孙中山在解释新三民主义时说:“本党既服从民生主义,则所谓社会主义、共产主义与集体主义,均包括其中。”这说明新三民主义中的“民生主义”()A.主张实现社会公有制B.致力于谋求实现社会公平C.与社会主义本质相同D.推动了土地革命的进行4.1978年5月31日,《人民日报》头版刊出《党的政策必须落实,自留地上桃树不能砍》的文章,对浙江某地所谓“割资本主义尾巴”的行为进行了批判;次日,头版再刊《鼓励社员经营正当家庭副业》的文章,批评了四川某地干涉社员发展正当家庭副业的错误做法。两篇文章传达了怎样的政治导向()A.农村政策即将进行重大调整B.工作重心将向经济建设转移C.“姓社姓资”的争论将有定论D.家庭联产承包制将推向全国5.(2015·山东德州一模)“当千百万人面临饥饿的时候,反而减少粮食的生产。整个想法,在人道主义者们看来几乎等于是神经错乱。”这段文字评价的是()A.苏俄的战时共产主义政策B.罗斯福新政的农业措施C.赫鲁晓夫的农业改革D.中国的人民公社化运动6.(2015·河北保定模拟)撒切尔夫人在蝉联首相之后说:“在头两个任期里,现政府砍断了束缚着格利弗的数千条绳子中的许多条。这一切都要求对政府的作用加以限制,但是在那些限制以内,政府必须具有决定权。”下列措施与撒切尔经济政策一致的是()A.动用赤字财政、适度通货膨胀等手段B.弱化政府对私营部门的调控措施C.政府广泛补贴出口产品D.增加政府开支,降低税率7.(2015·湖北孝感一模)阅读材料,完成下列要求。材料一西周时,“耒耜为主要农具,一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。(秦国)用注填(门里面一个於)之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,牛犁并举,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”——《中华文明史》材料二农业问题一直是苏联战后国民经济发展的薄弱环节。赫鲁晓夫执政期间,他根据在苏联的乌克兰地区农民传统种植玉米和美国农场种植玉米成功的经验,看到了提高粮食产量和给畜牧业提供饲料的前景,于是大力推广玉米种植。但玉米属于喜高温高湿的作物,而高寒的西伯利亚不适宜玉米的生长。他不顾苏联东西部气候差异的具体特点和已形成的农作物播种格局,要求在苏联的每一个集体农庄和国营农场都普遍种植玉米。在伴有行政命令式的要求下,玉米的种植面积迅速扩大。1953年为550万公顷,1956年达1640万公顷,1962年增至3710万公顷。许多原来种植粮食作物小麦和黑麦的耕地也种上了玉米。而这些被“排挤”的农作物比玉米更适合当地的土壤和气候条件。玉米在很多地方因生产条件不适和管理不善,产量并不高,质量也很差。由于采取粗放式的经营方式,导致垦荒地区地力耗尽,垦荒运动被迫停止。——摘编自《赫鲁晓夫执政史》材料三浙江温州地区三个重要年代的农业和经济发展指标年份农业总产值(亿元)比上年增长率财政收入(亿元)比上年增长率社会消费总额(亿元)比上年增长率19562.9524.5%0.5324.8%1.8510.3%19797.7814.12%1.3566.6%6.3042.5%199344.538.7%18.6854.4%92.5136.3%——《中共浙江省温州历史大事记(1949...