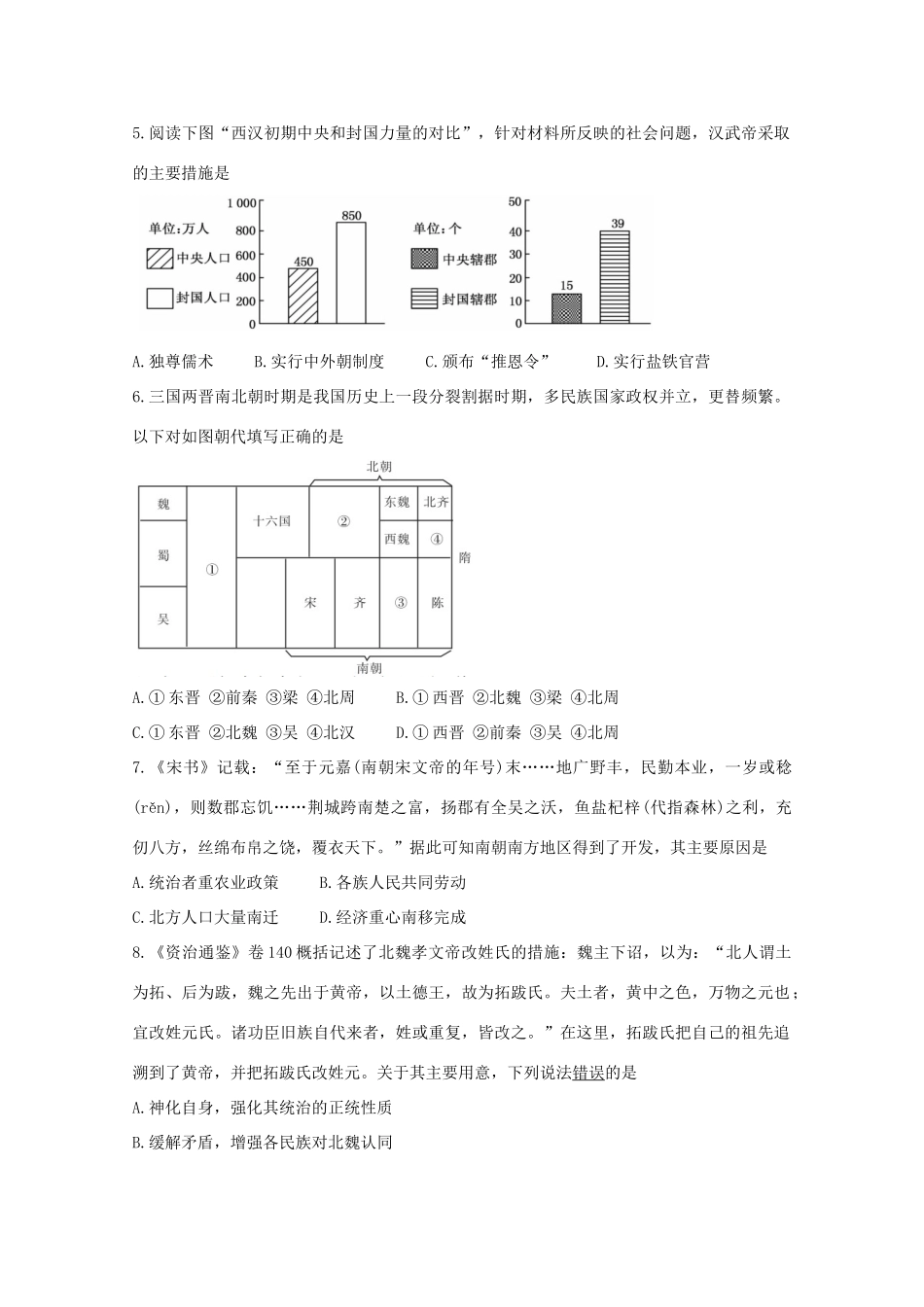

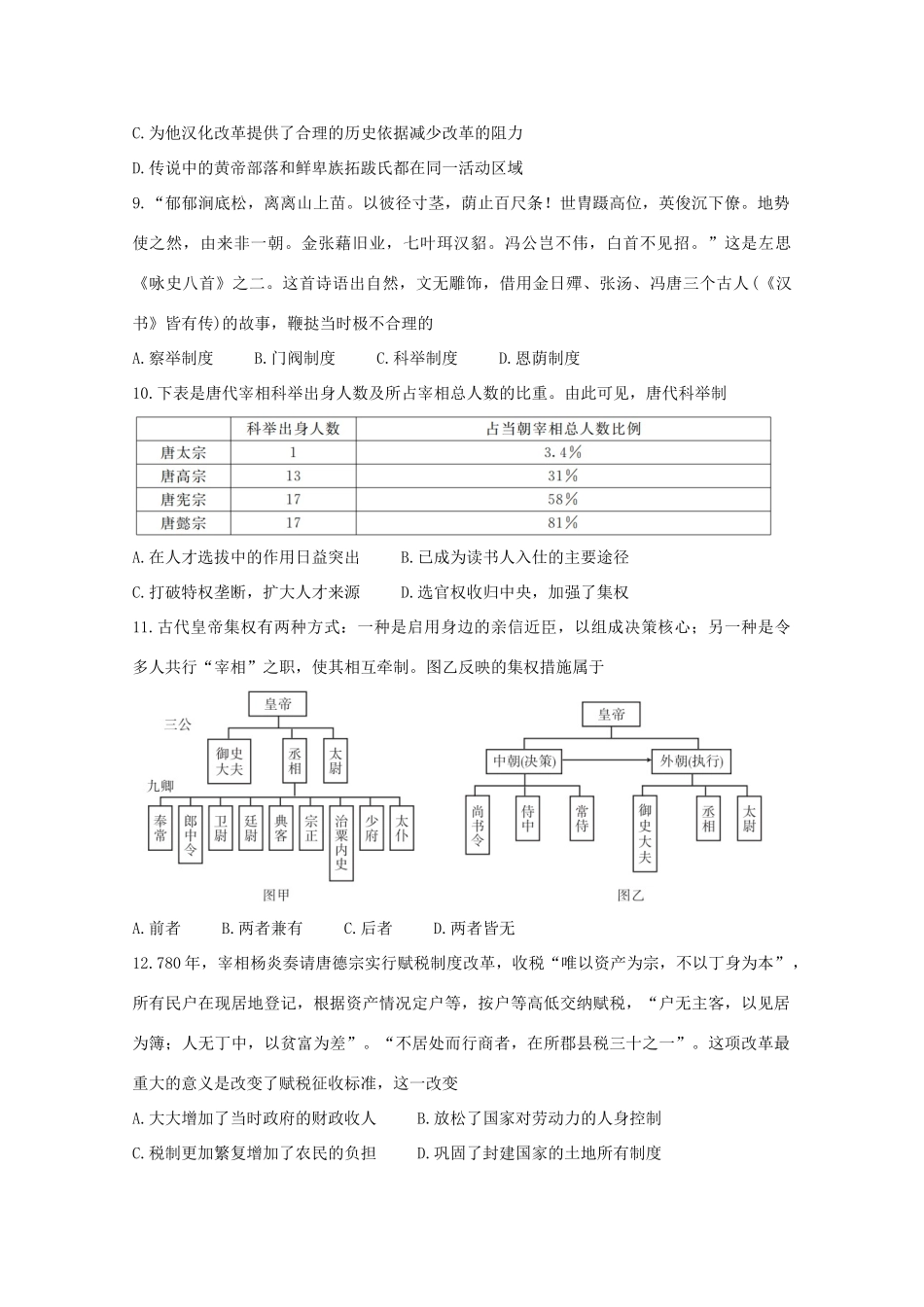

湖南省三湘名校教育联盟2020-2021学年高一历史上学期期中试题本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共4页。满分100分。考试用时80分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。注意事项:1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类填写到答题卡和试卷规定的位置上。2.第I卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。3.第II卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题45分)一、选择题(本大题包括15个小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.考古学证明,距今约5000年地处黄河中下游地区的龙山文化时期,万邦林立,有些邦国都城规模较大,如陶寺遗址中有宫殿、天文等建筑以及各种礼器。这主要反映了A.中华文明起源多元化特点B.中华文明起源悠久性特点C.中华文明起源统一性特点D.中华文明起源发展性特点2.西周是我国奴隶制国家的最高代表,有四大制度。以下是一位同学做的学习笔记,“西周制度的四归:①权力分配,天下归姬;②权力继承,天下归嫡;③权力认同,天下归序;④王臣国土,天下归王”。其中②指的是A.礼乐制B.分封制C.井田制D.宗法制3.在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称,春秋时期中原各国自称为“华夏”,各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”“夷”。这一现象反映了先秦时期A.民族和文化认同观念已经出现B.实现国家统一成为社会的共识C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈D.血缘成为维系政治认同的纽带4.提出“无为而治”这一观点的思想家们还主张“道法自然”,追求A.“民贵君轻”B.“相生相胜”C.“天人合一”D.“隆礼重法”5.阅读下图“西汉初期中央和封国力量的对比”,针对材料所反映的社会问题,汉武帝采取的主要措施是A.独尊儒术B.实行中外朝制度C.颁布“推恩令”D.实行盐铁官营6.三国两晋南北朝时期是我国历史上一段分裂割据时期,多民族国家政权并立,更替频繁。以下对如图朝代填写正确的是A.①东晋②前秦③梁④北周B.①西晋②北魏③梁④北周C.①东晋②北魏③吴④北汉D.①西晋②前秦③吴④北周7.《宋书》记载:“至于元嘉(南朝宋文帝的年号)末……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥……荆城跨南楚之富,扬郡有全吴之沃,鱼盐杞梓(代指森林)之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。”据此可知南朝南方地区得到了开发,其主要原因是A.统治者重农业政策B.各族人民共同劳动C.北方人口大量南迁D.经济重心南移完成8.《资治通鉴》卷140概括记述了北魏孝文帝改姓氏的措施:魏主下诏,以为:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”在这里,拓跋氏把自己的祖先追溯到了黄帝,并把拓跋氏改姓元。关于其主要用意,下列说法错误的是A.神化自身,强化其统治的正统性质B.缓解矛盾,增强各民族对北魏认同C.为他汉化改革提供了合理的历史依据减少改革的阻力D.传说中的黄帝部落和鲜卑族拓跋氏都在同一活动区域9.“郁郁涧底松,离离山上苗。以彼径寸茎,荫止百尺条!世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。金张藉旧业,七叶珥汉貂。冯公岂不伟,白首不见招。”这是左思《咏史八首》之二。这首诗语出自然,文无雕饰,借用金日殫、张汤、冯唐三个古人(《汉书》皆有传)的故事,鞭挞当时极不合理的A.察举制度B.门阀制度C.科举制度D.恩荫制度10.下表是唐代宰相科举出身人数及所占宰相总人数的比重。由此可见,唐代科举制A.在人才选拔中的作用日益突出B.已成为读书人入仕的主要途径C.打破特权垄断,扩大人才来源D.选官权收归中央,加强了集权11.古代皇帝集权有两种方式:一种是启用身边的亲信近臣,以组成决策核心;另一种是令多人共行“宰相”之职,使其相互...