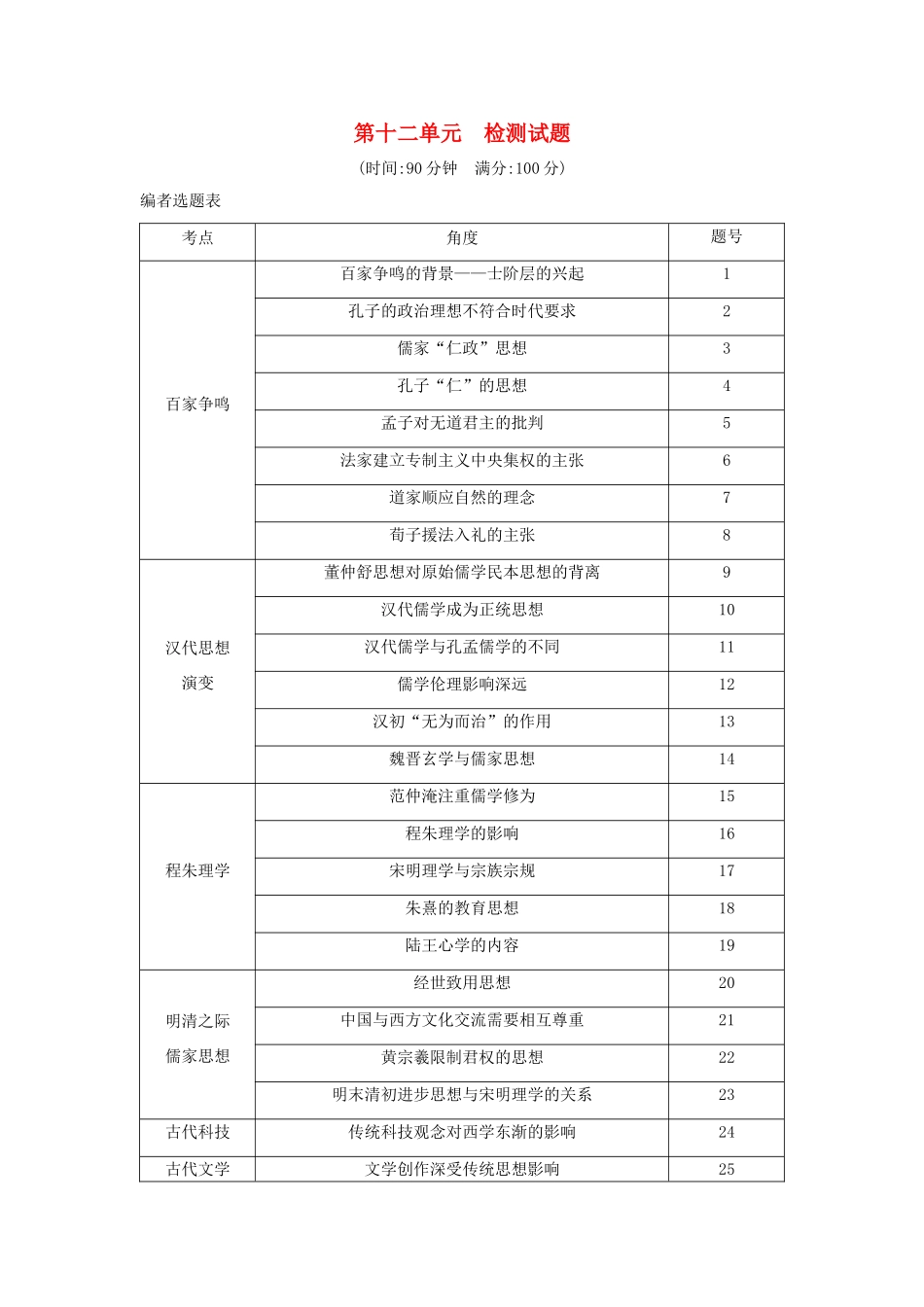

第十二单元检测试题(时间:90分钟满分:100分)编者选题表考点角度题号百家争鸣百家争鸣的背景——士阶层的兴起1孔子的政治理想不符合时代要求2儒家“仁政”思想3孔子“仁”的思想4孟子对无道君主的批判5法家建立专制主义中央集权的主张6道家顺应自然的理念7荀子援法入礼的主张8汉代思想演变董仲舒思想对原始儒学民本思想的背离9汉代儒学成为正统思想10汉代儒学与孔孟儒学的不同11儒学伦理影响深远12汉初“无为而治”的作用13魏晋玄学与儒家思想14程朱理学范仲淹注重儒学修为15程朱理学的影响16宋明理学与宗族宗规17朱熹的教育思想18陆王心学的内容19明清之际儒家思想经世致用思想20中国与西方文化交流需要相互尊重21黄宗羲限制君权的思想22明末清初进步思想与宋明理学的关系23古代科技传统科技观念对西学东渐的影响24古代文学文学创作深受传统思想影响25综合26、27、28一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分)1.《韩非子》:“故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝(越受鼓励)。”从人才选拔角度来看,这种观点产生的时代背景是()A.诸侯混战,群雄割据B.宗法分封制遭到破坏C.卿大夫的崛起D.士阶层的崛起解析:D注意题干限定角度“人才选拔”。春秋战国时期是大动荡、大变革、大发展时代,处于由奴隶社会向封建社会转型时期。政治上,分封制、宗法制瓦解,诸侯割据,社会动荡不安;经济上,井田制瓦解,封建经济初步发展;阶层上,由于诸侯争霸的需求,卿大夫阶层没落,士阶层崛起并受重用。D项符合题意。2.孔子的政治理想是:“远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。”孟子曾批判春秋战国时代连绵的战火为“春秋无义战”。这反映出孔孟()A.儒学核心思想并不完全统一B.政治理想不符合时代要求C.仁政成为当代的核心价值观D.传统文化核心理念尚未形成解析:B儒学的核心思想是仁和礼,孟子更多继承孔子仁的思想,荀子更多继承孔子礼的思想,故A项错误;春秋战国时期是大动荡、大变革、大发展时期,是由奴隶社会向封建社会转型时期,诸侯争霸、兼并是其外在表现,而孔子的“仁”“礼”“德治”和孟子的“仁政”不适应诸侯争霸兼并战争的需求,是逆历史潮流的,故B项正确;儒家思想在西汉汉武帝时才开始成为正统思想,故C项错误;传统文化的核心价值理念在春秋时期孔子创立儒家时已明确提出“仁”“礼”,故D项错误。3.儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是()A.民本思想B.仁政思想C.礼法并重D.礼治为先解析:B题干中反映的战国时期孟子的有关施政中君民关系的论述,其认为统治者能做到“礼、义、信”则民治,因此,B项正确;材料强调君主应提升自身修养,从而让百姓对自己恭敬、信服,并非百姓的重要性,A项错误;C项是荀子观点,题干无从反映;D为孔子思想,题干也无从反映。【新知生成】仁和仁政、礼和礼治仁和仁政:“仁”是一种道德概括,是一种世界观,也是一种具体的生活方式。“仁政”政治上提倡“以民为本”,在经济上,孟子主张“民有恒产”,让农民有一定的土地使用权,要减轻赋税。“仁政”要求首先使百姓得到温饱,称之为“小康”。礼和礼治:“礼”是指周礼,是实现仁而具体化的制度或者行为方式,是修身的手段。“礼治”就是要通过“正名”,使每个人都要按照“礼”的要求,规范言行,履行义务,从而规范社会秩序。礼治就是人治,即仁治。4.孔子要求作为一个仁者,在消极方面要“己所不欲,勿施于人”,在积极方面要“己欲立而立人,己欲达而达人”。这是()A.后世民本思想的根源B.意在缓和尖锐阶级矛盾C.顺应社会转型的调整D.对统治者相互间的要求解析:D最早提出民本思想的是孟子,故A项错误;孔子的“仁”是有阶级性的,没有缓和阶级矛盾,故B项错误;顺应春秋战国时期社会转型历史形势的是法家,故C项错误;根据材料,“己所不欲,勿施于人”意思是自己不愿意做的就不要强加给人,“己欲立而立人,己欲达而达人”意思是在自己谋求生存发展的同时,也要帮助他人生存发展,不能只为了满足自己的欲望而忽视了他人,这是孔子政治方面的要求,意在要求统治者关心人民的疾苦,故D项正确。5.孟子告齐宣王曰:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬...