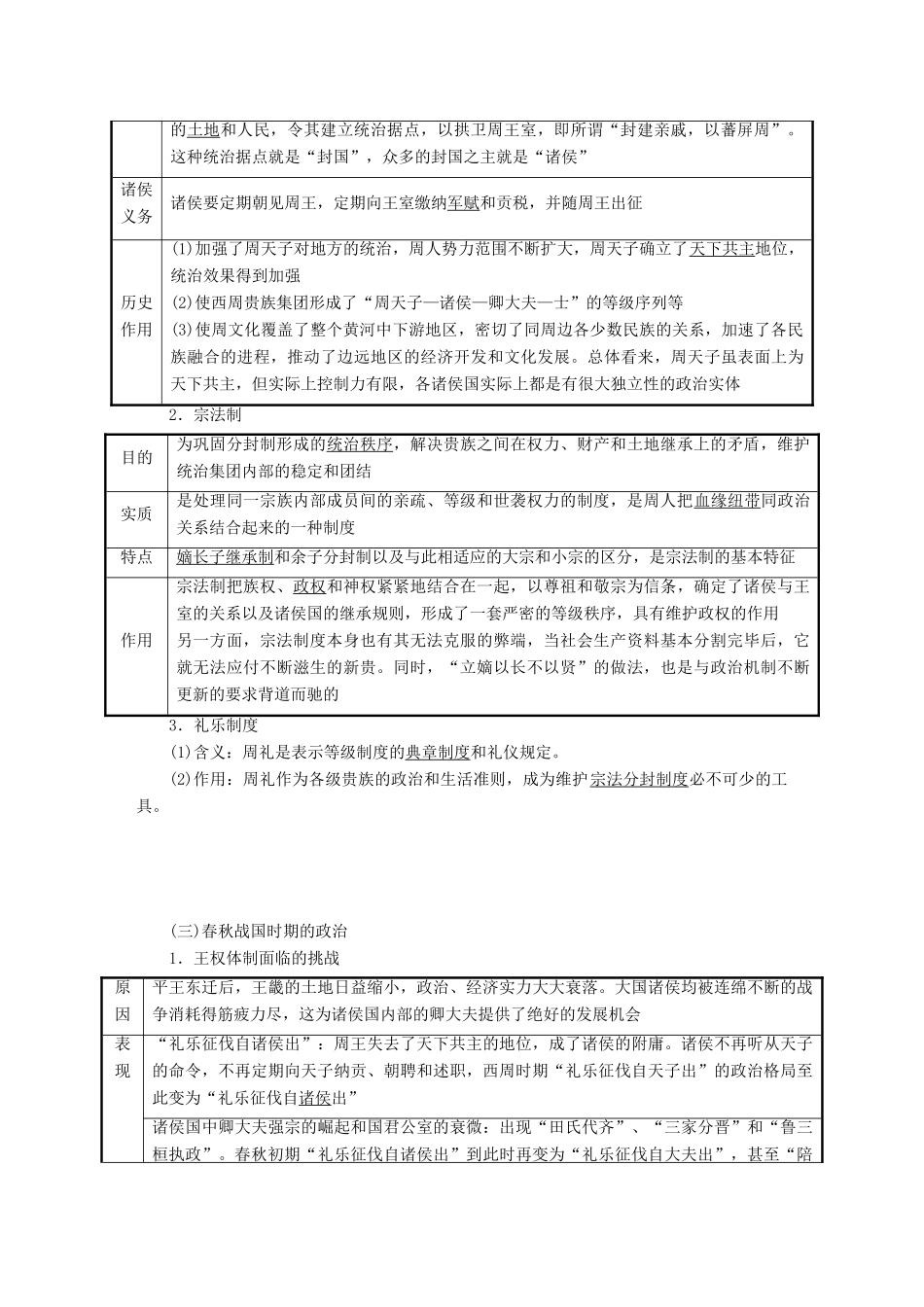

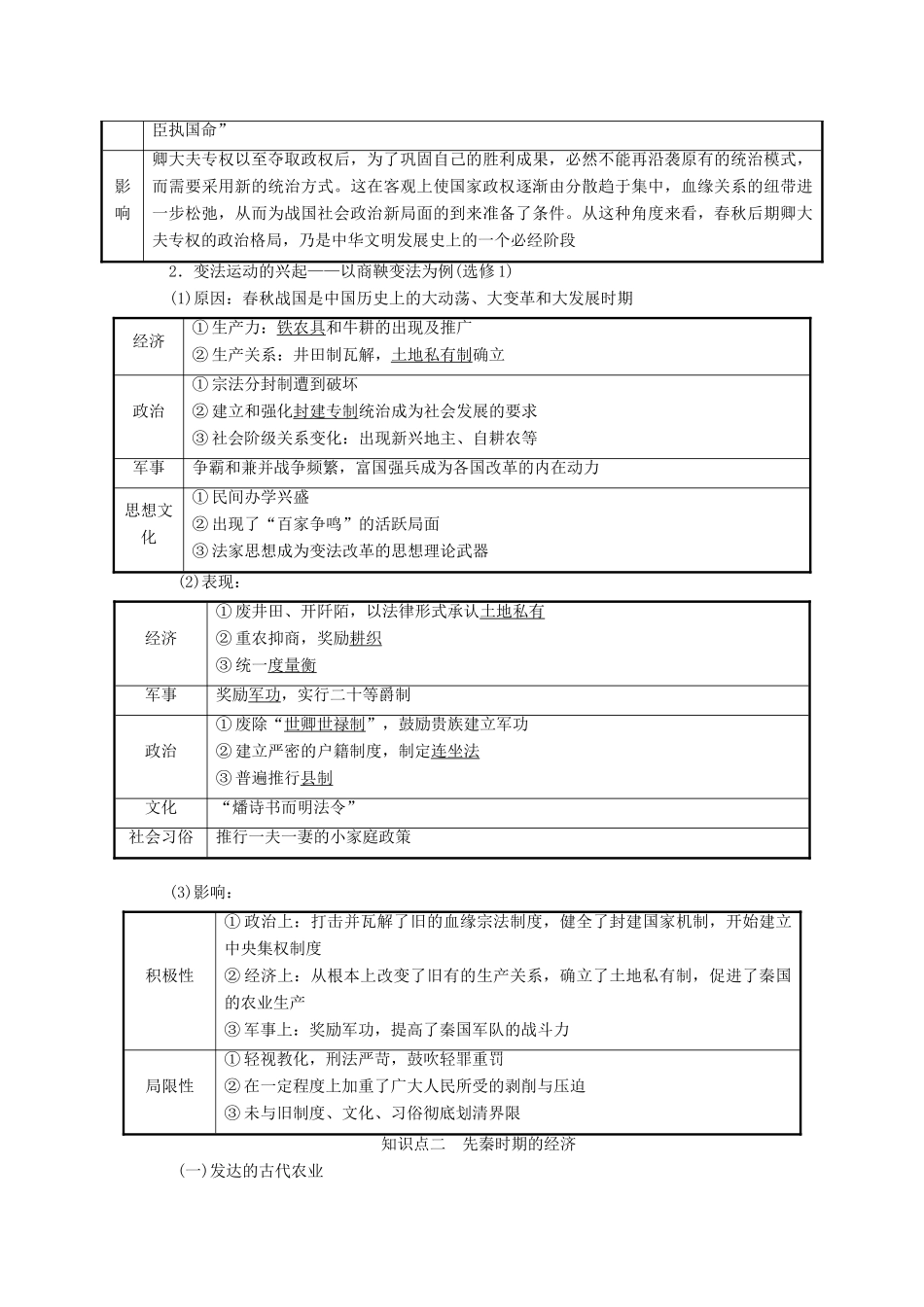

(通史版)2018届高三历史一轮复习第一编中国古代史教师用书第一单元中华文明的起源——先秦时期政治层面个人权力由分散到集中,地方权力由独立到集中,政治制度由贵族政治到官僚政治,权力执掌由贵族到官僚。经济层面由商周时期井田制下的集体耕作,到春秋战国以来小农经济成为中国古代经济的基本形态;土地制度由井田制向土地私有制转化。文化层面从“学在官府”到私学兴起,从“百家争鸣”到儒学独尊,奠定了中国传统文化的基础;文学体裁丰富多样,各具时代特色;实用科学是科学发展的特点。第1讲先秦时期的政治与经济知识点一夏商周的政治制度(一)夏商两代的政治制度1.夏朝国家出现,出现了凌驾于全社会之上的公共权力,出现了王位继承的传子制度。2.商朝(1)政治制度:实行内服与外服制度,商王具有支配内服与外服的实际权力。(2)神权色彩:商王通过垄断神权以强化王权,王朝具有很浓厚的神权色彩。(二)西周的政治制度1.分封制原因周初武王灭商以后,延续了旧的内外服制度武王去世后发生的“三监之乱”,使得外服诸官及其附属国威胁中央的问题暴露出来为了确保中央政权的稳定,并有效控制外服地区内容周天子根据与自己关系的亲疏远近,对子弟、亲戚、功臣和古代先圣后裔授予一定范围的土地和人民,令其建立统治据点,以拱卫周王室,即所谓“封建亲戚,以蕃屏周”。这种统治据点就是“封国”,众多的封国之主就是“诸侯”诸侯义务诸侯要定期朝见周王,定期向王室缴纳军赋和贡税,并随周王出征历史作用(1)加强了周天子对地方的统治,周人势力范围不断扩大,周天子确立了天下共主地位,统治效果得到加强(2)使西周贵族集团形成了“周天子—诸侯—卿大夫—士”的等级序列等(3)使周文化覆盖了整个黄河中下游地区,密切了同周边各少数民族的关系,加速了各民族融合的进程,推动了边远地区的经济开发和文化发展。总体看来,周天子虽表面上为天下共主,但实际上控制力有限,各诸侯国实际上都是有很大独立性的政治实体2.宗法制目的为巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾,维护统治集团内部的稳定和团结实质是处理同一宗族内部成员间的亲疏、等级和世袭权力的制度,是周人把血缘纽带同政治关系结合起来的一种制度特点嫡长子继承制和余子分封制以及与此相适应的大宗和小宗的区分,是宗法制的基本特征作用宗法制把族权、政权和神权紧紧地结合在一起,以尊祖和敬宗为信条,确定了诸侯与王室的关系以及诸侯国的继承规则,形成了一套严密的等级秩序,具有维护政权的作用另一方面,宗法制度本身也有其无法克服的弊端,当社会生产资料基本分割完毕后,它就无法应付不断滋生的新贵。同时,“立嫡以长不以贤”的做法,也是与政治机制不断更新的要求背道而驰的3.礼乐制度(1)含义:周礼是表示等级制度的典章制度和礼仪规定。(2)作用:周礼作为各级贵族的政治和生活准则,成为维护宗法分封制度必不可少的工具。(三)春秋战国时期的政治1.王权体制面临的挑战原因平王东迁后,王畿的土地日益缩小,政治、经济实力大大衰落。大国诸侯均被连绵不断的战争消耗得筋疲力尽,这为诸侯国内部的卿大夫提供了绝好的发展机会表现“礼乐征伐自诸侯出”:周王失去了天下共主的地位,成了诸侯的附庸。诸侯不再听从天子的命令,不再定期向天子纳贡、朝聘和述职,西周时期“礼乐征伐自天子出”的政治格局至此变为“礼乐征伐自诸侯出”诸侯国中卿大夫强宗的崛起和国君公室的衰微:出现“田氏代齐”、“三家分晋”和“鲁三桓执政”。春秋初期“礼乐征伐自诸侯出”到此时再变为“礼乐征伐自大夫出”,甚至“陪臣执国命”影响卿大夫专权以至夺取政权后,为了巩固自己的胜利成果,必然不能再沿袭原有的统治模式,而需要采用新的统治方式。这在客观上使国家政权逐渐由分散趋于集中,血缘关系的纽带进一步松弛,从而为战国社会政治新局面的到来准备了条件。从这种角度来看,春秋后期卿大夫专权的政治格局,乃是中华文明发展史上的一个必经阶段2.变法运动的兴起——以商鞅变法为例(选修1)(1)原因:春秋战国是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期经济①生产力:铁农具和牛耕的出现...