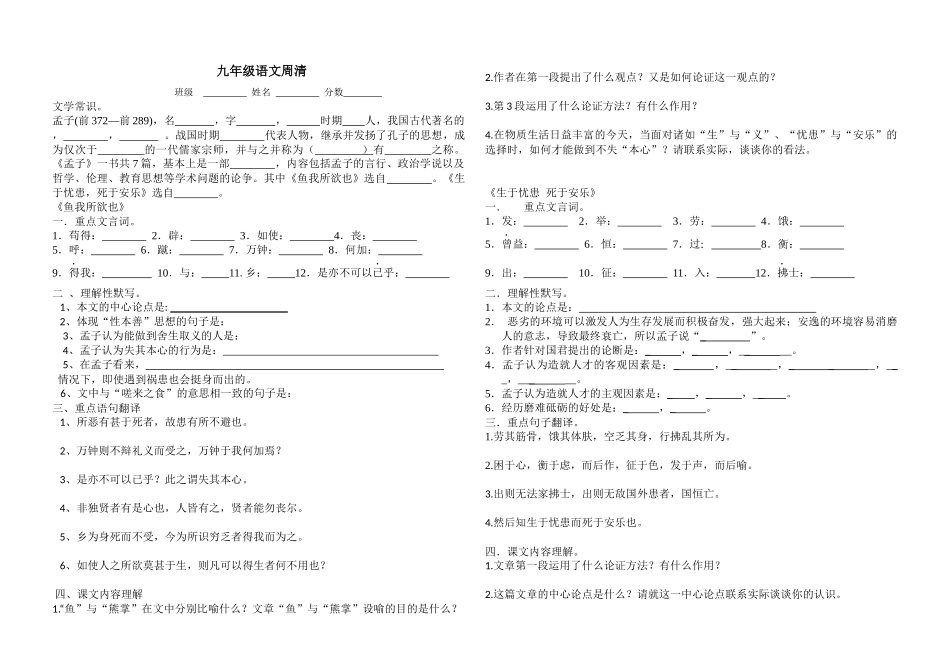

九年级语文周清班级姓名分数文学常识。孟子(前372—前289),名,字,时期人,我国古代著名的,,。战国时期代表人物,继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于的一代儒家宗师,并与之并称为()有之称。《孟子》一书共7篇,基本上是一部,内容包括孟子的言行、政治学说以及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。其中《鱼我所欲也》选自。《生于忧患,死于安乐》选自。《鱼我所欲也》一.重点文言词。1.苟得:2.辟:3.如使:4.丧:5.呼:6.蹴:7.万钟:8.何加:9.得我:10.与:11.乡:12.是亦不可以已乎:二、理解性默写。1、本文的中心论点是:2、体现“性本善”思想的句子是:3、孟子认为能做到舍生取义的人是:4、孟子认为失其本心的行为是:5、在孟子看来,情况下,即使遇到祸患也会挺身而出的。6、文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是:三、重点语句翻译1、所恶有甚于死者,故患有所不避也。2、万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉?3、是亦不可以已乎?此之谓失其本心。4、非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧尔。5、乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。6、如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?四、课文内容理解1.“鱼”与“熊掌”在文中分别比喻什么?文章“鱼”与“熊掌”设喻的目的是什么?2.作者在第一段提出了什么观点?又是如何论证这一观点的?3.第3段运用了什么论证方法?有什么作用?4.在物质生活日益丰富的今天,当面对诸如“生”与“义”、“忧患”与“安乐”的选择时,如何才能做到不失“本心”?请联系实际,谈谈你的看法。《生于忧患死于安乐》一.重点文言词。1.发:2.举:3.劳:4.饿:5.曾益:6.恒:7.过:8.衡:9.出:10.征:11.入:12.拂士:二.理解性默写。1.本文的论点是:2.恶劣的环境可以激发人为生存发展而积极奋发,强大起来;安逸的环境容易消磨人的意志,导致最终衰亡,所以孟子说“_”。3.作者针对国君提出的论断是:_,_,____。4.孟子认为造就人才的客观因素是:_,___,___,___,_____。5.孟子认为造就人才的主观因素是:_,_,__。6.经历磨难砥砺的好处是:_,_。三.重点句子翻译。1.劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。2.困于心,衡于虑,而后作,征于色,发于声,而后喻。3.出则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。4.然后知生于忧患而死于安乐也。四.课文内容理解。1.文章第一段运用了什么论证方法?有什么作用?2.这篇文章的中心论点是什么?请就这一中心论点联系实际谈谈你的认识。3.结合自身经历,谈谈你对“人恒过,然后能改”这句话的理解与认识。