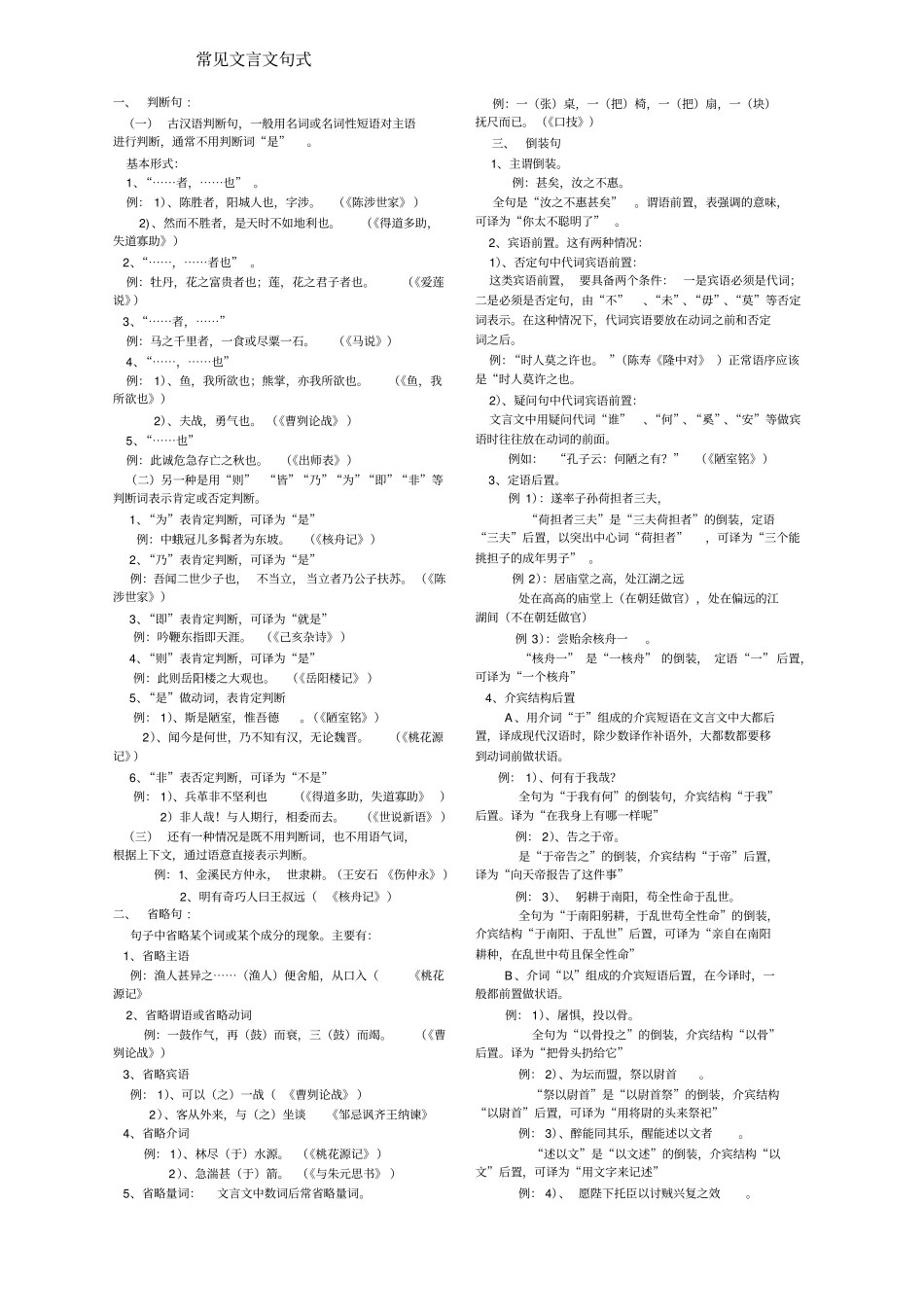

一、判断句:(一)古汉语判断句,一般用名词或名词性短语对主语进行判断,通常不用判断词“是”。基本形式:1、“⋯⋯者,⋯⋯也”。例:1)、陈胜者,阳城人也,字涉。(《陈涉世家》)2)、然而不胜者,是天时不如地利也。(《得道多助,失道寡助》)2、“⋯⋯,⋯⋯者也”。例:牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。(《爱莲说》)3、“⋯⋯者,⋯⋯”例:马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》)4、“⋯⋯,⋯⋯也”例:1)、鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。(《鱼,我所欲也》)2)、夫战,勇气也。(《曹刿论战》)5、“⋯⋯也”例:此诚危急存亡之秋也。(《出师表》)(二)另一种是用“则”“皆”“乃”“为”“即”“非”等判断词表示肯定或否定判断。1、“为”表肯定判断,可译为“是”例:中蛾冠儿多髯者为东坡。(《核舟记》)2、“乃”表肯定判断,可译为“是”例:吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)3、“即”表肯定判断,可译为“就是”例:吟鞭东指即天涯。(《己亥杂诗》)4、“则”表肯定判断,可译为“是”例:此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)5、“是”做动词,表肯定判断例:1)、斯是陋室,惟吾德。(《陋室铭》)2)、闻今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(《桃花源记》)6、“非”表否定判断,可译为“不是”例:1)、兵革非不坚利也(《得道多助,失道寡助》)2)非人哉!与人期行,相委而去。(《世说新语》)(三)还有一种情况是既不用判断词,也不用语气词,根据上下文,通过语意直接表示判断。例:1、金溪民方仲永,世隶耕。(王安石《伤仲永》)2、明有奇巧人曰王叔远(《核舟记》)二、省略句:句子中省略某个词或某个成分的现象。主要有:1、省略主语例:渔人甚异之⋯⋯(渔人)便舍船,从口入(《桃花源记》2、省略谓语或省略动词例:一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战》)3、省略宾语例:1)、可以(之)一战(《曹刿论战》)2)、客从外来,与(之)坐谈《邹忌讽齐王纳谏》4、省略介词例:1)、林尽(于)水源。(《桃花源记》)2)、急湍甚(于)箭。(《与朱元思书》)5、省略量词:文言文中数词后常省略量词。例:一(张)桌,一(把)椅,一(把)扇,一(块)抚尺而已。(《口技》)三、倒装句1、主谓倒装。例:甚矣,汝之不惠。全句是“汝之不惠甚矣”。谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”。2、宾语前置。这有两种情况:1)、否定句中代词宾语前置:这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。例:“时人莫之许也。”(陈寿《隆中对》)正常语序应该是“时人莫许之也。2)、疑问句中代词宾语前置:文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。例如:“孔子云:何陋之有?”(《陋室铭》)3、定语后置。例1):遂率子孙荷担者三夫,“荷担者三夫”是“三夫荷担者”的倒装,定语“三夫”后置,以突出中心词“荷担者”,可译为“三个能挑担子的成年男子”。例2):居庙堂之高,处江湖之远处在高高的庙堂上(在朝廷做官),处在偏远的江湖间(不在朝廷做官)例3):尝贻余核舟一。“核舟一”是“一核舟”的倒装,定语“一”后置,可译为“一个核舟”4、介宾结构后置A、用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都后置,译成现代汉语时,除少数译作补语外,大都数都要移到动词前做状语。例:1)、何有于我哉?全句为“于我有何”的倒装句,介宾结构“于我”后置。译为“在我身上有哪一样呢”例:2)、告之于帝。是“于帝告之”的倒装,介宾结构“于帝”后置,译为“向天帝报告了这件事”例:3)、躬耕于南阳,苟全性命于乱世。全句为“于南阳躬耕,于乱世苟全性命”的倒装,介宾结构“于南阳、于乱世”后置,可译为“亲自在南阳耕种,在乱世中苟且保全性命”B、介词“以”组成的介宾短语后置,在今译时,一般都前置做状语。例:1)、屠惧,投以骨。全句为“以骨投之”的倒装,介宾结构“以骨”后置。...