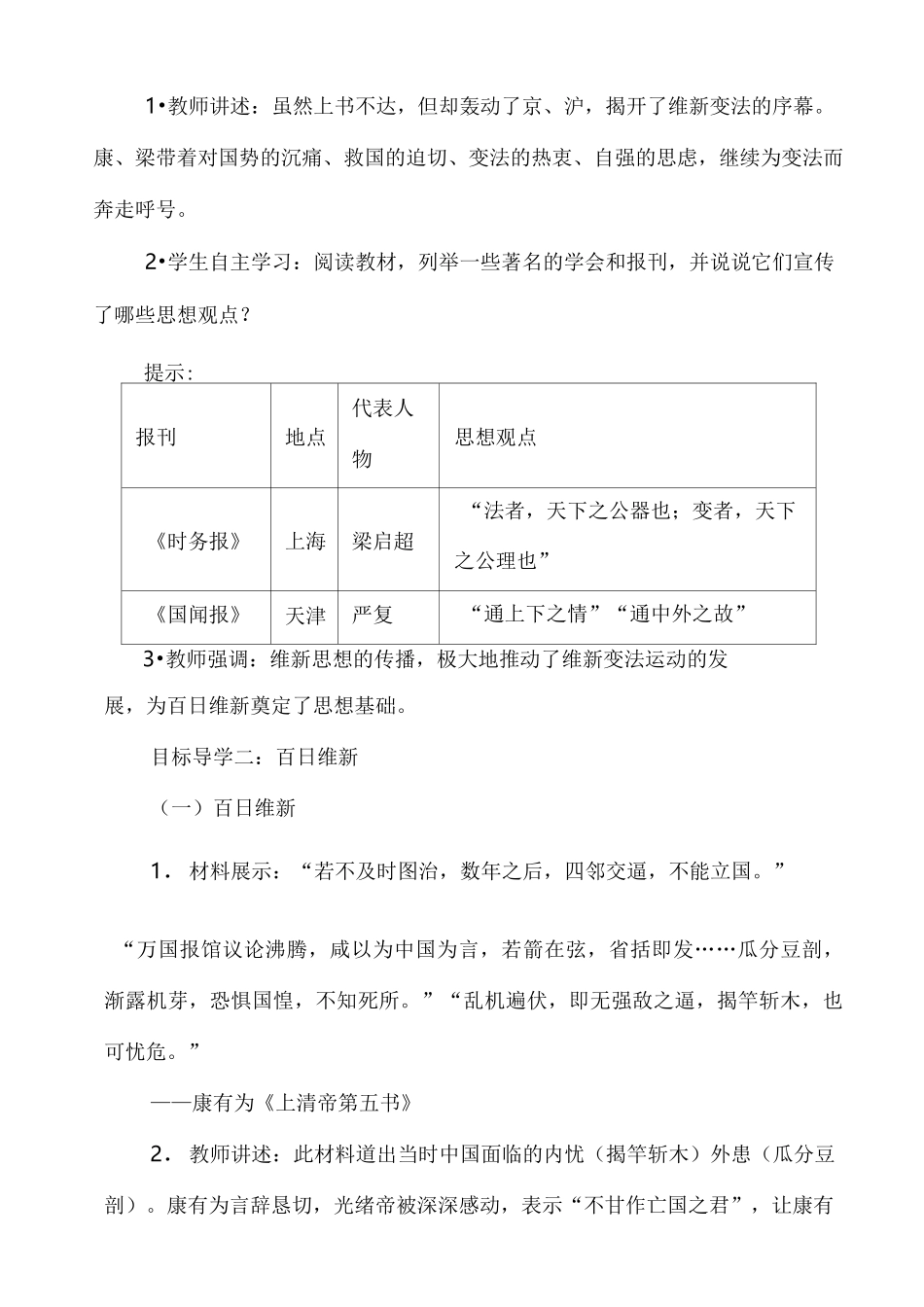

第6课戊戌变法1教学分析【教学目标】知识与能力知道公车上书以及康有为、梁启超等维新派代表人物,了解百日维新的基本史实,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。由此提髙学生的历史理解能力,初步培养分析问题的能力过程与方法识读课文插图等多种历史资料,制作百日维新中关于政治、经济、文化教育、军事等方面措施的表格,思考戊戌变法对中国近代社会的影响,初步掌握分析、归纳历史问题的方法情感态度与价值观以维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生热爱祖国、振兴中华的髙尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观重点难点】教学重点:公车上书;百日维新的内容教学难点:戊戌变法对中国近代社会的影响2教学过程一、导入新课那是一个风云激荡的世纪。世纪末的那个多事之秋,落日的紫禁城里突然热闹起来。几个读书人呼号:“变亦变,不变亦变……”诗歌里“世纪末的那个多事之秋”中的“多事”主要指的是哪些事?假如有一台时光机,让你回到“那个多事之秋”,你会有何感受?今天我们就来看看资产阶级维新派是如何救国的,翻到课本第6课。提示:“多事之秋”指的是《马关条约》的签订,大大加剧了中国的民族危机。在国难当头的危急时刻,他们站出来挽救民族危亡,主张变法图强。二、新课讲授目标导学一:康有为与公车上书(一)公车上书1.学生自主学习:阅读教材,了解公车上书的主要人物和大致经过。2.教师解释:汉朝时,政府都是用公家车马接送应举之人赴京,后来就把参加科举考试的举子叫作“公车”。由于这次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上就称为“公车上书”3.材料引入:材料一:世变小,则治世法因之小变;世变大,则治世法因之大变。材料二:《易》曰:“穷则变,变则通。”知天下事未有久而不变者也。4.图片展示:展示康有为和梁启超的图片5•问题思考:为什么会有那么多应试举人要求拒签《马关条约》?为什么人们在要求拒签条约的同时又请求变法?(学生讨论)6.教师过渡:《马关条约》签订后,帝国主义国家在中国掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机严重。这一危机深深地刺激了国人的觉醒,激起了以康梁为代表的资产阶级维新派追求独立自强的激情与呼号,变法呼之欲出。(二)维新思想的传播1•教师讲述:虽然上书不达,但却轰动了京、沪,揭开了维新变法的序幕。康、梁带着对国势的沉痛、救国的迫切、变法的热衷、自强的思虑,继续为变法而奔走呼号。2•学生自主学习:阅读教材,列举一些著名的学会和报刊,并说说它们宣传了哪些思想观点?提示:报刊地点代表人物思想观点《时务报》上海梁启超“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”《国闻报》天津严复“通上下之情”“通中外之故”3•教师强调:维新思想的传播,极大地推动了维新变法运动的发展,为百日维新奠定了思想基础。目标导学二:百日维新(一)百日维新1.材料展示:“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。”“万国报馆议论沸腾,咸以为中国为言,若箭在弦,省括即发……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧国惶,不知死所。”“乱机遍伏,即无强敌之逼,揭竿斩木,也可忧危。”——康有为《上清帝第五书》2.教师讲述:此材料道出当时中国面临的内忧(揭竿斩木)外患(瓜分豆剖)。康有为言辞恳切,光绪帝被深深感动,表示“不甘作亡国之君”,让康有为全面筹划变法。3.学生发言:阅读教材,总结变法的内容并分析各个内容的影响?提示:内容影响裁撤冗官冗员,允许官民上书言事有利于刷新吏治,使官民参与政治的积极性提髙鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业有利于中国资本主义发展改革财政,编制国家预算有利于国家财政的制度化建设废除八股,改试策论,开办新式学堂有利于思想的解放及西方思想的传入裁减绿营,训练新式军队有利于提髙军队的战斗力和军事素质4.问题探究:变法有利于哪个阶级的利益?得到哪些人的拥护?变法触动哪些人的利益?提示:资产阶级;资产阶级、先进知识分子等;地主阶级顽固派(二)戊戌政变1•教师讲述:变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士...