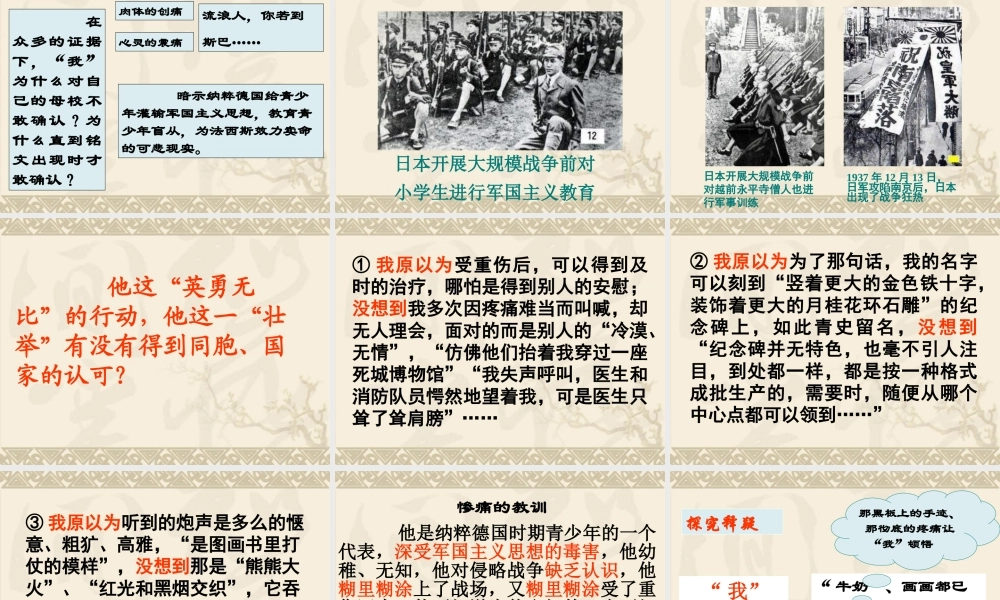

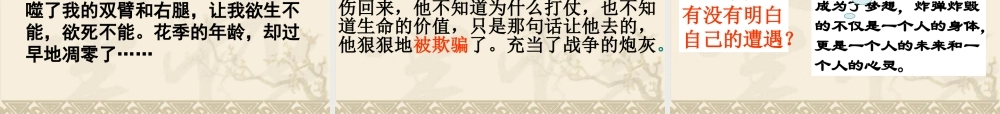

文本 6 流浪人,你若到斯巴…… 伯尔, 1917 年出生于德国科隆市一个普通的木匠家庭,是家中的第八个孩子,自幼家境贫寒,渡过了艰难的童年和青年时期。 幼年的伯尔眼睛里有一股不服输的神情 二战期间,他应征入伍,在俘虏营中渡过了六年,后被保释。 1972年获诺贝尔文学奖,代表作品有《火车正点》、《丧失了名誉的卡塔琳娜 · 波罗姆》。 有人说伯尔有人说伯尔是德国的是德国的“良心”。“良心”。他的作品始他的作品始终在讨伐战终在讨伐战争,争, 19851985 年年他去世以后,他去世以后,连联邦总统连联邦总统都亲自为他都亲自为他抬棺材送行。抬棺材送行。 作者介绍: 海因里希 · 伯尔( 1917—1985 ),出生于德国科隆市。伯尔自称最喜欢短篇小说这一形式。他的小说创作遵循批判现实主义传统,比较真实地反映了德国战后发展各个阶段的重要现象,同时也采用了一些西方现代派手法。他擅长运用回忆、内心独白、象征、怪诞的联想等手法。在叙述故事情节时,时空概念颠倒跳跃,而塑造人物形象时则大量采用内心独白。 1972 年,伯尔由于“凭借他对时代的广阔视野,结合典型化的灵敏技巧,对复兴德国文学作出了贡献”而获得诺贝尔文学奖 。 海因里希 · 伯尔走了,和他一起离开的还有德国文学。他是崇尚和支持自由的,常让一些人感到不舒服。他有是爱好争论的,由此激起人们的反响,同时也引起人们对他的敬爱。我们将怀念他勇敢、热诚、清醒和总是敦促的声音。 他把德国人的灵魂从俾斯麦和希特勒的阴影里解救出来 一、整体感知: 根据小说的三要素,确定: 1 、故事发生在一个什么样的背景下?(环境) 2 、主人公谁(人物) 3 、我一直在思考着什么问题?(情节)时间:盟军已经攻 入德国,一个夜晚; 地点:战地医院;场景:火光冲天、炮声不绝 “ 我”,一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵( 1 )这里是不是自己的母校;( 2 )自己到底受了什么伤 。 复述故事情节(从学生和士兵两个角度): “ 我”是一名中学生,“我”对“我”所在的位置进行了反反复复的内心斗争和确认,最终由“我”所写的铭文得以确认:这里是“我”三个月前学美术绘画的母校。 “ 我”是一名德国士兵,受了战伤,但“我”始终想知道“我到底受的什么伤?”到最终伤口的包扎被解开,我才终于意识到:我失去了双臂和右腿。 文本研读——人物形象:文本研读——人物形象: “ 我”是在什么样的状态...