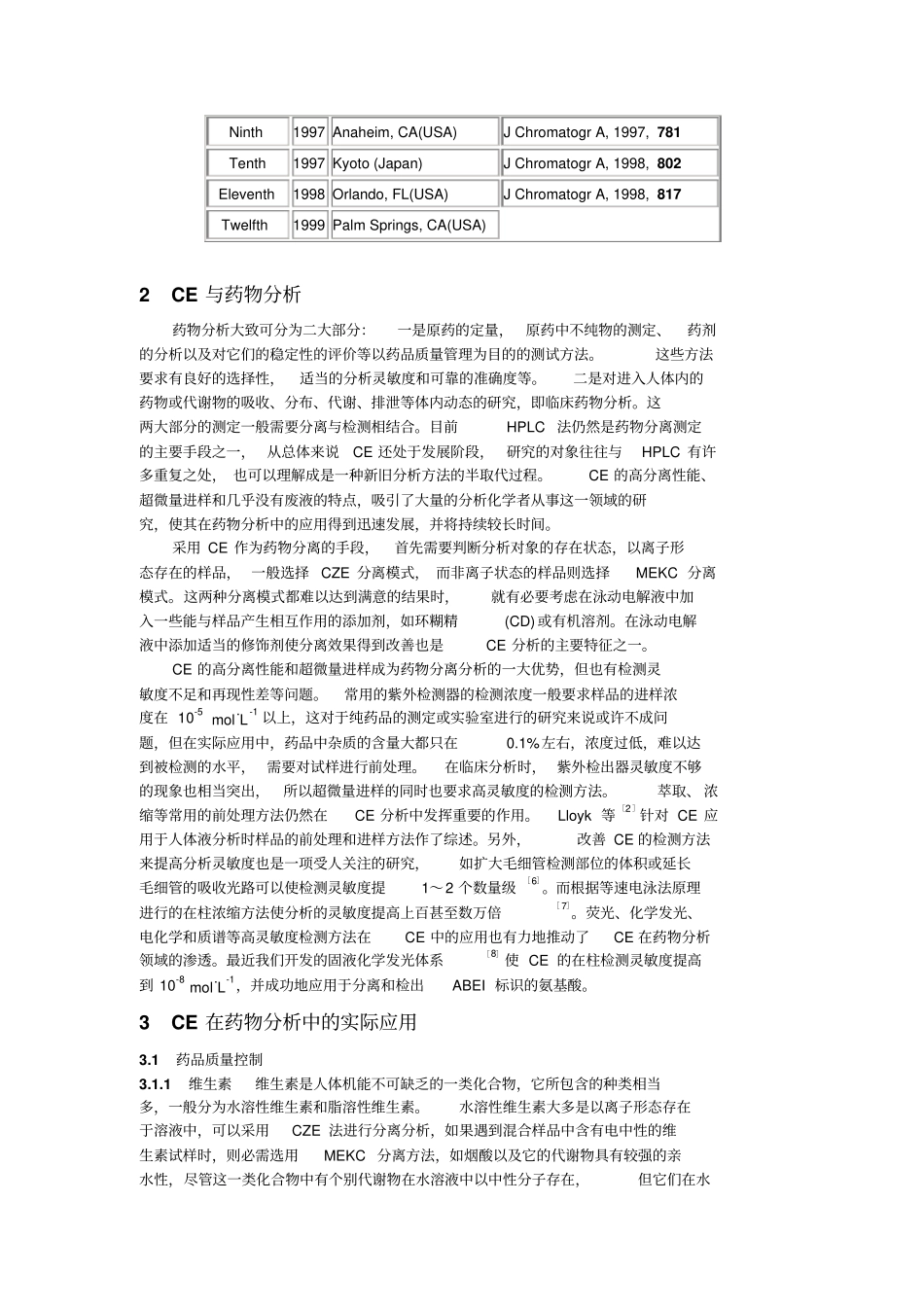

毛细管电泳在药物分析中的应用林金明 *, 陈子林1 前言毛细管电泳 (CE)的历史可以归溯到1967 年 Hejerten发表的博士论文,现在人们普遍将 CE定义为在内径 100 μ m以内的毛细管中进行的电泳分析,它的出发点应归功于1979 年 Mikkers 等人在内径 0.2 mm 的聚四氟乙烯管中进行的研究。1981 年 Jorgenson 和 Lukacs 发表的研究论文对 CE的发展作出了决定性的贡献,他们用内径75 μ m的毛细管对荧光标识氨基酸化合物进行CE测定,获得理论塔板数高达40 万的高分离性能,并且深入地阐明了CE的一些基本性能和分离的理论依据。1984年 Terabe[1]等人提出了胶束动电毛细管色谱法(MEKC),使许多电中性化合物的分离成为可能,大大拓宽了CE的应用范围。到 80 年代后期, CE的研究成为分析化学领域的热门课题,至今已有各种英文专著10 多部,这里列举 3 部与药物分析有密切关系的专著[2~4],从 80 年代末开始每年都有多次国际性 CE学术会议,表 1 列出比较有代表性的国际性HPCE会议召开地点和专辑情况, 可以看出到目前为止CE研究的中心仍然还在美国。通过 STN(the Scientific & Technical Information Network)对美国化学文摘的检索结果表明, 90 年代以来, CE的论文数几乎成直线上升,应用范围迅速扩大,大有取代目前广泛应用的高效液相色谱(HPLC)之势。鉴于文章篇幅的限制,并考虑到药物分析涉及的范围广、品种多的特点,本文从应用出发,着重叙述一些普通低分子有机合成药的CE分析情况。 有关更为详细的综述可以参考最近的报道[5]和 J Chromatogr A的特集[2]。Tab 1 International symposiums on high-performance capillary electrophoresis and their special issueSymposium YearPlaceSpecial issue First1989 Boston, MA (USA)J Chromatogr, 1989, 480Second1990 San Franciso, CA(USA)J Chromatogr, 1990, 516Third1991 San Diago, CA(USA)J Chromatogr, 1991, 559Fourth1992 Amsterdam (Netherland)J Chromatogr, 1992, 608Fifth1993 Orlando, FL(USA)J Chromatogr A, 1993, 652Sixth1994 San Diego, CA(USA)J Chromatogr A, 1994, 680Seventh1995 Wrzburg (Germany)J Chromatogr A, 1995, 716Eighth1996 Orlando, FL(USA)J Chromatogr A, 1996, 744 1996, 745Ninth1997 Anaheim, CA(USA)J Chromatogr A, 1997, 7...