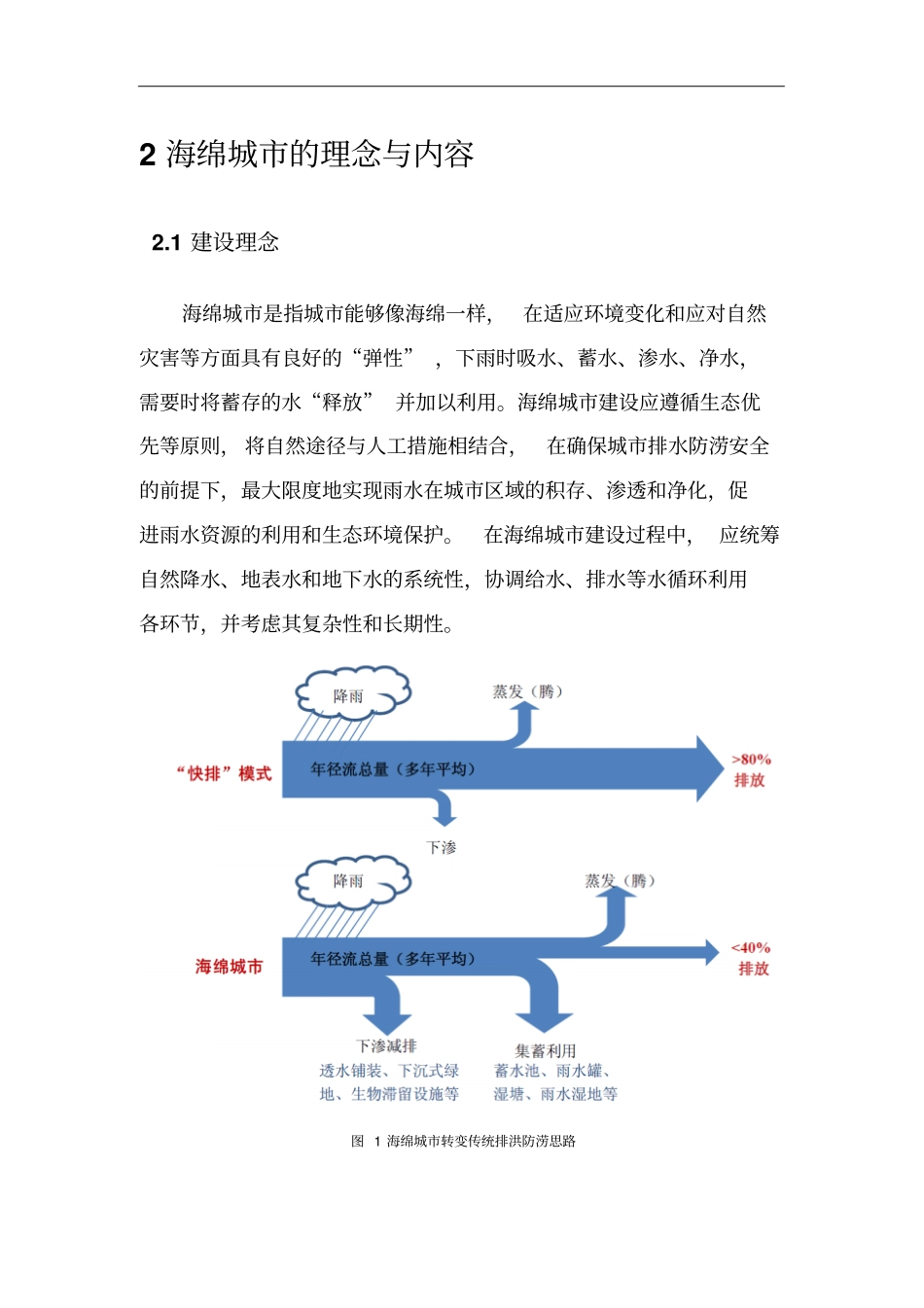

海绵城市建设总体情况汇报1 海绵城市建设背景城镇化是保持经济持续健康发展的强大引擎,是推动区域协调发展的有力支撑,也是促进社会全面进步的必然要求。然而,快速城镇化的同时, 城市发展也面临巨大的环境与资源压力,外延增长式的城市发展模式已难以为继, 《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》明确提出,我国的城镇化必须进入以提升质量为主的转型发展新阶段。为此,必须坚持新型城镇化的发展道路,协调城镇化与环境资源保护之间的矛盾,才能实现可持续发展。党的“十八大”报告明确提出“面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、 顺应自然、 保护自然的生态文明理念, 把生态文明建设放在突出地位 ⋯⋯”。习近平总书记关于 “加强海绵城市建设”的讲话指出, 建设生态文明,关系人民福祉,关乎民族未来。2013年 12 月,中央城镇化工作会议要求, “建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市 ”。在此背景下 2014 年 11 月,住房和城乡建设部出台了 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》。同年 12 月,住建部、财政部、水利部三部委联合启动了全国首批海绵城市建设试点城市申报工作。2 海绵城市的理念与内容2.1 建设理念海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性” ,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放” 并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则, 将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中, 应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。图 1 海绵城市转变传统排洪防涝思路海绵城市是实现从快排,及时排、就近排、速排干的工程排水时代跨入到“ 渗、滞、蓄、净、用、排 ”六位一体的综合排水,生态排水的历史性、战略性的转变。海绵城市的建设途径主要有以下几方面:一是对城市原有生态系统的保护。最大限度地保护原有的河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区,留有足够涵养水源、应对较大强度降雨的林地、草地、湖泊、湿地,维持城市开发前的自然水文特征,这是海绵城市建设的基本要求;二是生态恢复和修复。 对传统粗放式城市建设模式下, 已经受到破坏的水体和其他...