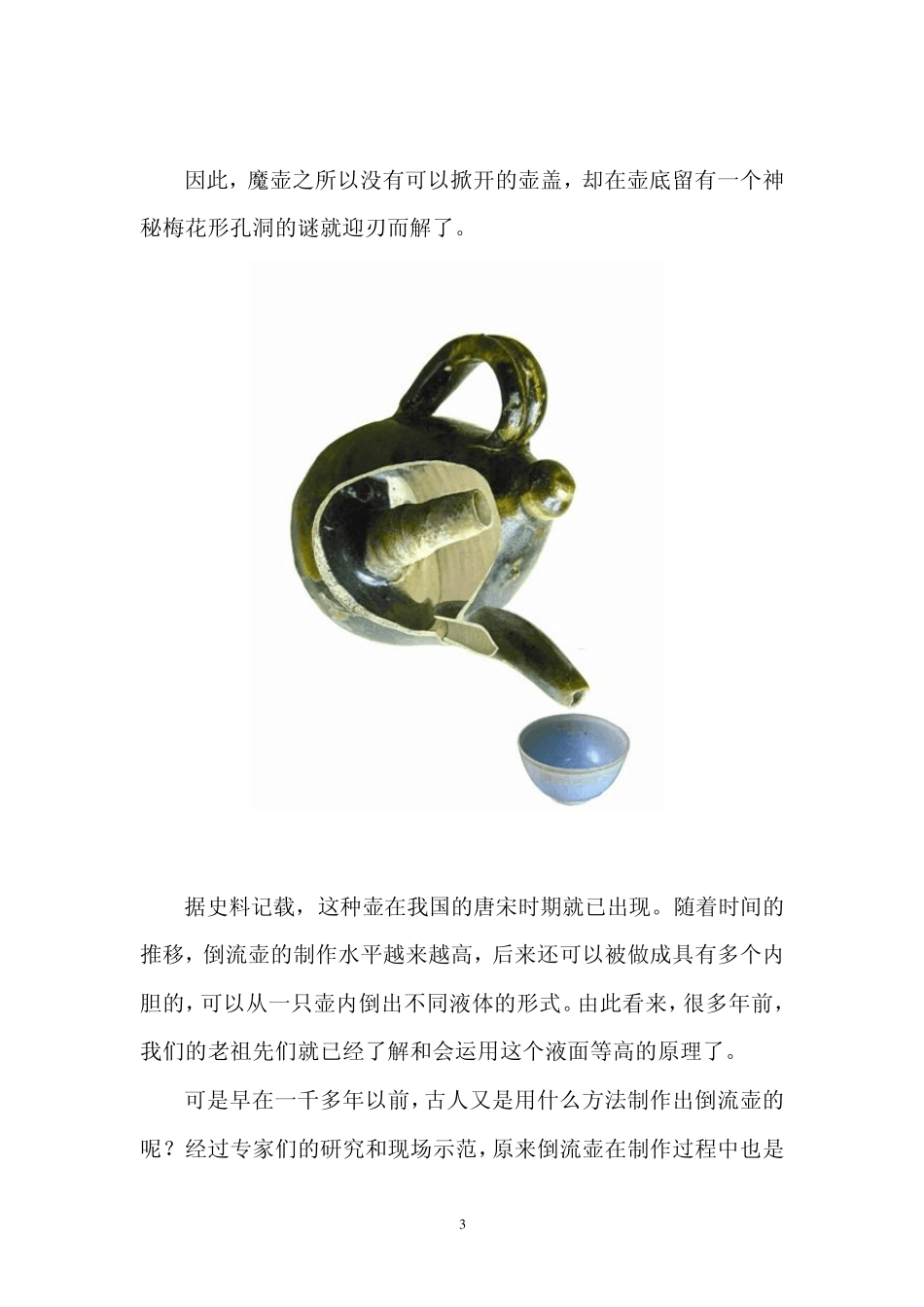

1 古瓷壶欣赏——倒流壶 倒流壶简介: 因壶底中心有一通心管又称内管壶,是始于宋、辽时期,流行于清代的壶式之一。由于向壶内倒水需从底心管口倒入,又称倒灌壶、倒装壶。据有关资料记载,“倒流”壶在宋代时最为出名。到了元代,其工艺发展得更加炉火纯青。 据《元代瓷器目录》记载,“倒流”壶的制作工艺比较奇特,烧制需经过 3道工序,每道工序都较复杂。将这 3道工序烧制好后,然后依次连接起来才组成了构造精巧的元代“倒流”壶。由于该壶逆反了传统的壶顶注水法,而是把壶倒过来,将水从底部注进壶里,放正后倒出,因此被称为“倒流壶”。 清乾隆·粉彩花鸟纹倒流壶 2 倒流壶原理 倒流壶运用了物理原理。倒流壶的原理成为虹吸原理。 倒流壶解剖面 为了解开魔壶的秘密,专家们用现代科技手段,对魔壶进行了X光“透视”。于是,他们领略了古人的智慧,感知了先人的伟大。 通过魔壶的剖面图,专家看到壶里面有两个导管,以此可以判断出,魔壶实际上是一只倒流壶。倒流壶是一种可以把液体从壶底注入,并从壶嘴正常倒出的壶。是根据物理学中的“连通器液面等高”的原理做成的。这个原理是:连通器中只有一种液体,且液体不流动时,各容器中的液面总保持相平。 结构原理 3 因此,魔壶之所以没有可以掀开的壶盖,却在壶底留有一个神秘梅花形孔洞的谜就迎刃而解了。 据史料记载,这种壶在我国的唐宋时期就已出现。随着时间的推移,倒流壶的制作水平越来越高,后来还可以被做成具有多个内胆的,可以从一只壶内倒出不同液体的形式。由此看来,很多年前,我们的老祖先们就已经了解和会运用这个液面等高的原理了。 可是早在一千多年以前,古人又是用什么方法制作出倒流壶的呢?经过专家们的研究和现场示范,原来倒流壶在制作过程中也是 4 要“倒”着作。需要先用陶泥拉出壶形;再将准备好的导管放进壶胎内部,然后再将成型壶口封上,进炉烧制。 就是这个烧制陶瓷的窑炉,当时的陶瓷工匠也掌握了先进技术。根据考古分析,在唐代,耀州窑的烧窑温度就已经达到了1310℃。能达到这样一种高温主要归功于一种窑顶完全封闭的马蹄窑。这种窑的先进之处在于,当火从火塘升起后先到窑顶,因为窑顶是封闭的,火只能沿着窑床往下运动。这样在火焰从窑底到窑顶的运动过程中,就可以对窑内的产品进行均匀烧制。最后的火从底部烟道排除。 由于倒流壶没有可掀开的盖,因此比起现在生活中我们常用的壶,密封的更严实,灰尘不能落入壶内,也就更卫生...