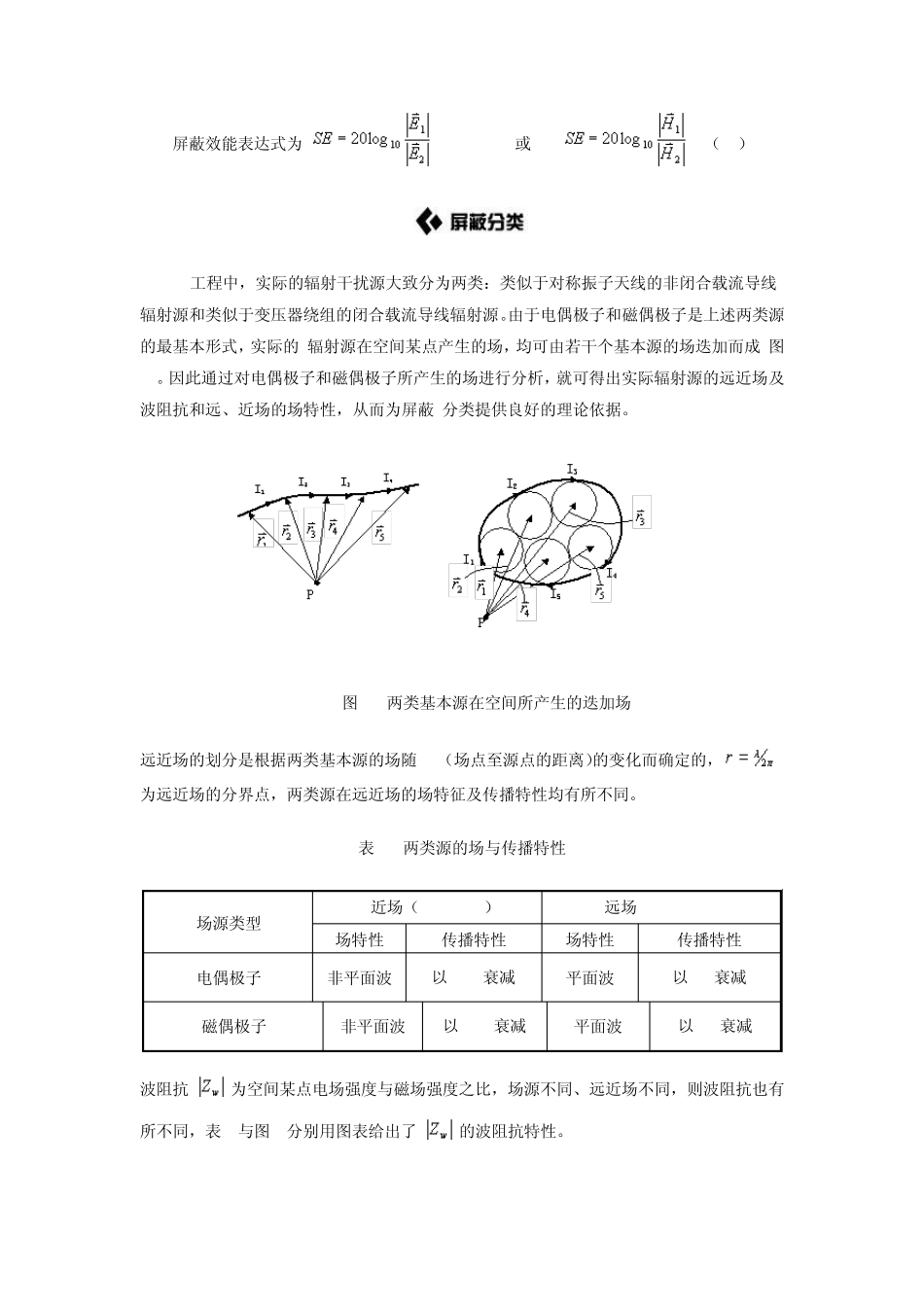

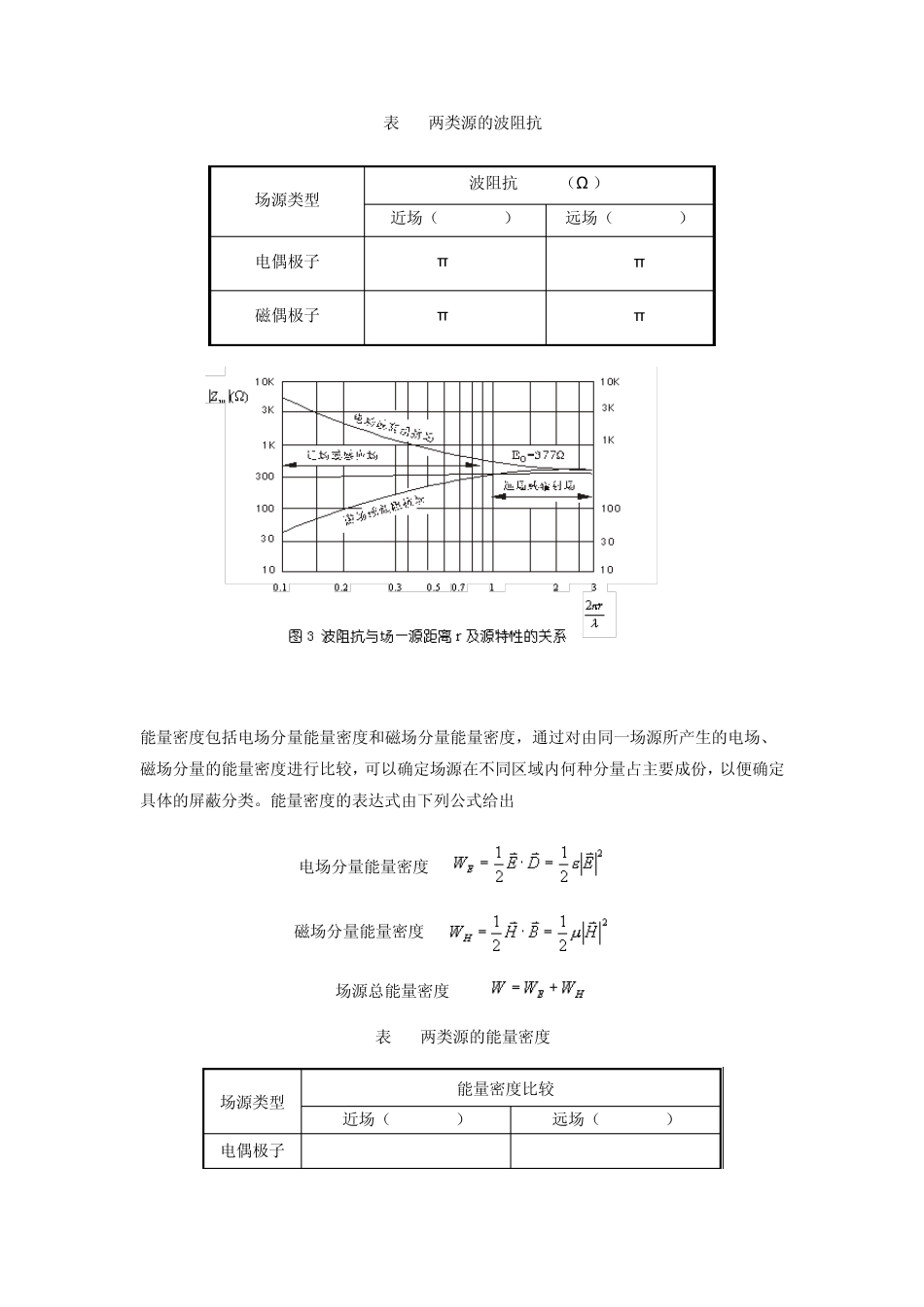

电磁屏蔽原理 在电子设备及电子产品中,电磁干扰(Electromagnetic Interference)能量通过传导性耦合和辐射性耦合来进行传输。为满足电磁兼容性要求,对传导性耦合需采用滤波技术,即采用EMI滤波器件加以抑制;对辐射性耦合则需采用屏蔽技术加以抑制。在当前电磁频谱日趋密集、单位体积内电磁功率密度急剧增加、高低电平器件或设备大量混合使用等因素而导致设备及系统电磁环境日益恶化的情况下,其重要性就显得更为突出。 屏蔽是通过由金属制成的壳、盒、板等屏蔽体,将电磁波局限于某一区域内的一种方法。由于辐射源分为近区的电场源、磁场源和远区的平面波,因此屏蔽体的屏蔽性能依据辐射源的不同,在材料选择、结构形状和对孔缝泄漏控制等方面都有所不同。在设计中要达到所需的屏蔽性能,则需首先确定辐射源,明确频率范围,再根据各个频段的典型泄漏结构,确定控制要素,进而选择恰当的屏蔽材料,设计屏蔽壳体。 屏蔽体对辐射干扰的抑制能力用屏蔽效能SE(Shielding Effectiveness)来衡量,屏蔽效能的定义:没有屏蔽体时,从辐射干扰源传输到空间某一点(P)的场强 1( 1)和加入屏蔽体后,辐射干扰源传输到空间同一点(P)的场强 2( 2)之比,用dB(分贝)表示。 图 1 屏蔽效能定义示意图 屏蔽效能表达式为 (dB) 或 (dB) 工程中,实际的辐射干扰源大致分为两类:类似于对称振子天线的非闭合载流导线辐射源和类似于变压器绕组的闭合载流导线辐射源。由于电偶极子和磁偶极子是上述两类源的最基本形式,实际的 辐射源在空间某点产生的场,均可由若干个基本源的场迭加而成(图2)。因此通过对电偶极子和磁偶极子所产生的场进行分析,就可得出实际辐射源的远近场及波阻抗和远、近场的场特性,从而为屏蔽 分类提供良好的理论依据。 图2 两类基本源在空间所产生的迭加场 远近场的划分是根据两类基本源的场随 1/r(场点至源点的距离)的变化而确定的, 为远近场的分界点,两类源在远近场的场特征及传播特性均有所不同。 表1 两类源的场与传播特性 场源类型 近场( ) 远场( ) 场特性 传播特性 场特性 传播特性 电偶极子 非平面波 以 衰减 平面波 以 衰减 磁偶极子 非平面波 以 衰减 平面波 以 衰减 波阻抗 为空间某点电场强度与磁场强度之比,场源不同、远近场不同,则波阻抗也有所不同,表2与图3分别用图表给出了 的波阻抗特性。 表2 两类源的波阻抗 场源类型 波阻抗 (Ω ) 近场( ) ...