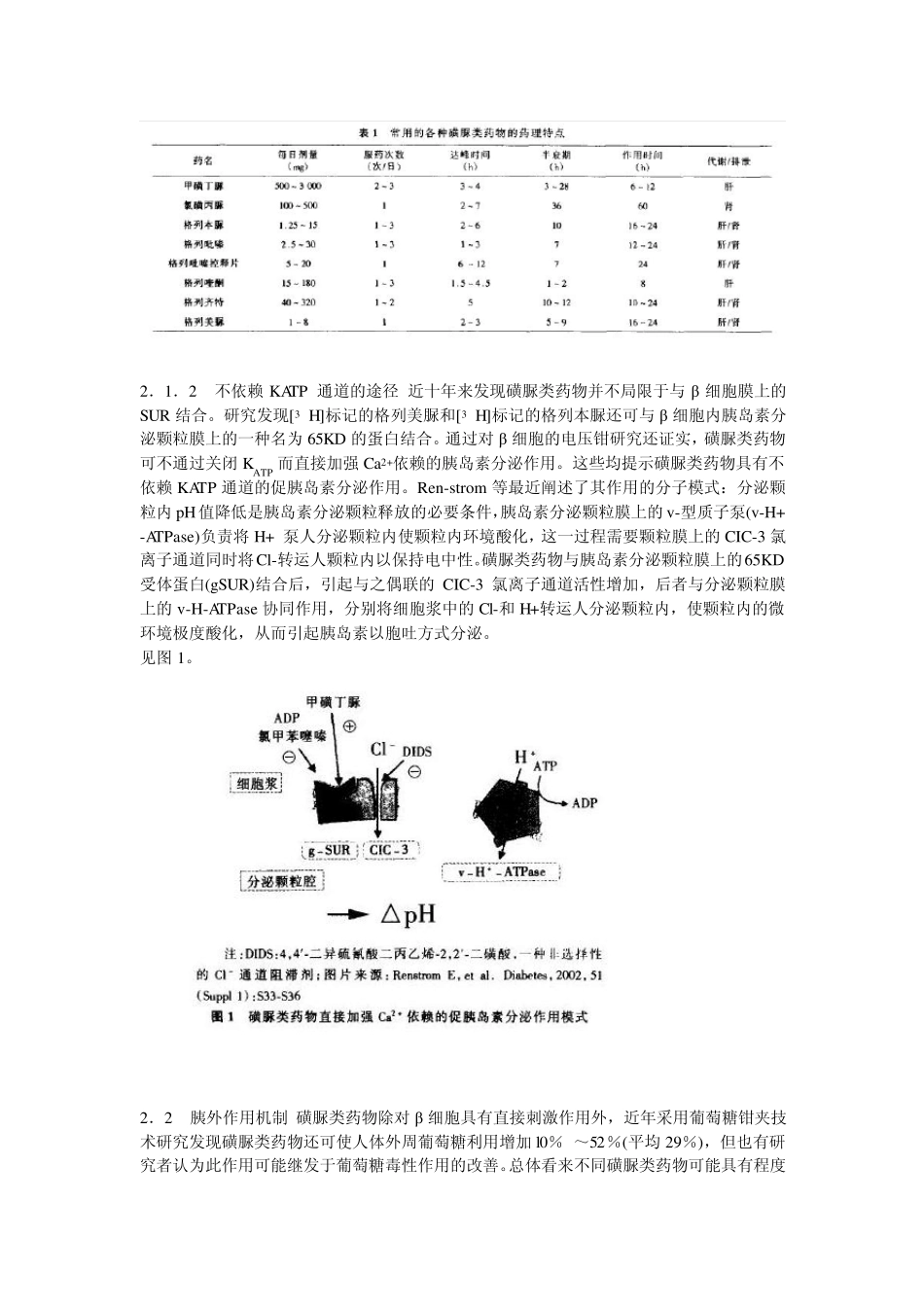

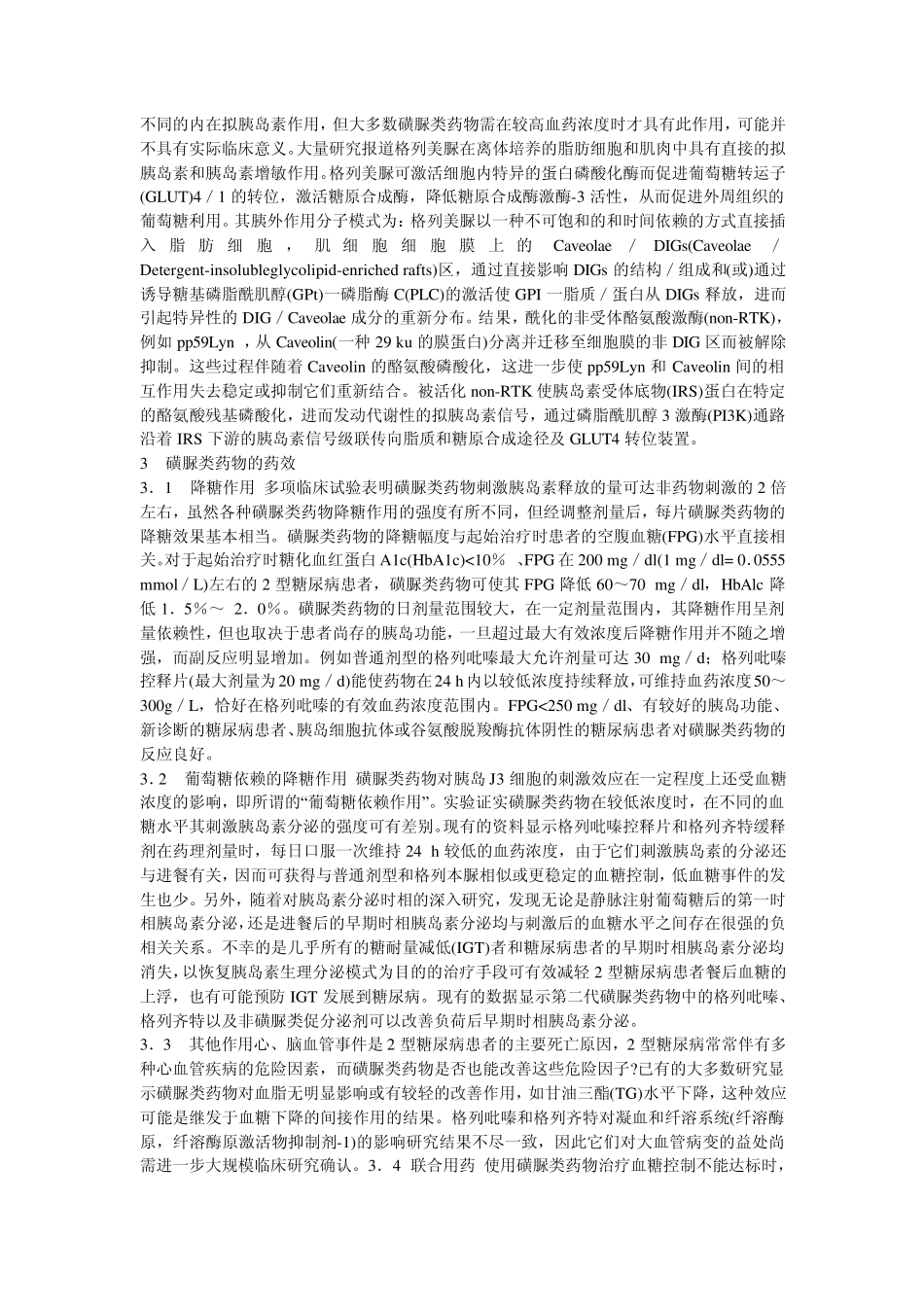

磺脲类药物应用专家共识 【出处】 国外医学内分泌学分册 2004 年 7 月第 24 卷第 4 期 【中文正文】 目前已知,2 型糖尿病是由于遗传缺陷和后天多种环境因素共同导致的胰岛素分泌缺陷和胰岛素生物效应降低,继而引起以高血糖为主要特征的一组代谢性疾病。治疗 2 型糖尿病的新药也随着对此病发病机制、病理生理认识的深入而相继出现。磺脲类药物作为最早发现和最为广泛使用的口服降糖药物,考虑到中国患者明显肥胖、胰岛素抵抗为主者较少以及药物的价格因素,这类药物非常适合中国国情。近年来磺脲类药物的新品种、新剂型不断出现,例如每天一次的控释片、缓释片的出现,既降低了服用剂量,又方便了患者服用。以下主要就磺脲类降糖药的种类、作用特点、分子机制、降糖效果及安全性等方面作一综述。 1 磺脲类药物的发展历史 历史上曾两次发现磺胺类药物的降糖潜能。1942 年法国 Montpellier 大学内科医师Janbon 观察到伤寒症患者在用一种磺胺抗菌药治疗时出现严重低血糖反应,同校的药理学家 Lou batiere 随即进行了基础研究,发现磺胺类药物使狗的血糖水平下降,但切除胰腺后再给予磺胺类药物,血糖却没有下降,提示此类药物需要经过胰岛来发挥作用。1955 年 Franke和 Fu chs 在试验一新型改良磺胺(Carbu tamide)时发现该磺胺药能导致震颤、出汗等低血糖反应。1955 年至1966 年间第一代磺脲类降糖药经研制被用于临床,它们包括甲磺丁脲、氯磺丙脲、妥拉磺脲、醋磺己脲。1966 年以格列本脲为代表的第二代磺脲类药物先后被发现并广泛使用至今,它们包括格列本脲、格列吡嗪、格列齐特、格列喹酮、格列波脲、格列美脲。第一代磺脲类药物与第二代磺脲类药物比较,前者对磺脲类受体(SUR)的亲和力低,脂溶性差,细胞膜的通透性差,需口服较大剂量(数百~数千毫克)才能达到相同的降糖效果;另一方面,第一代磺脲类药物氯磺丙脲相对于第二代磺脲类药物其所引起的低血糖反应及其他不良反应的发生率高,因而现在第一代磺脲类药物临床使用较少。目前国内常用的磺脲类药物中格列本脲、格列美脲、格列吡嗪控释剂、格列齐特、格列齐特缓释片为中长效制剂,降糖作用较强;格列喹酮、格列吡嗪普通剂型属短效制剂,作用时间较短。大部分磺脲类药物均经肝脏代谢后从肾脏排泄,仅格列喹酮主要经胆道排出,大约5%经肾排泄,故适用于轻、中度肾功能不全的患者。各种磺脲类药物的药理作用特点见表1。 2 磺脲类药物的降糖机制 2.1 ...