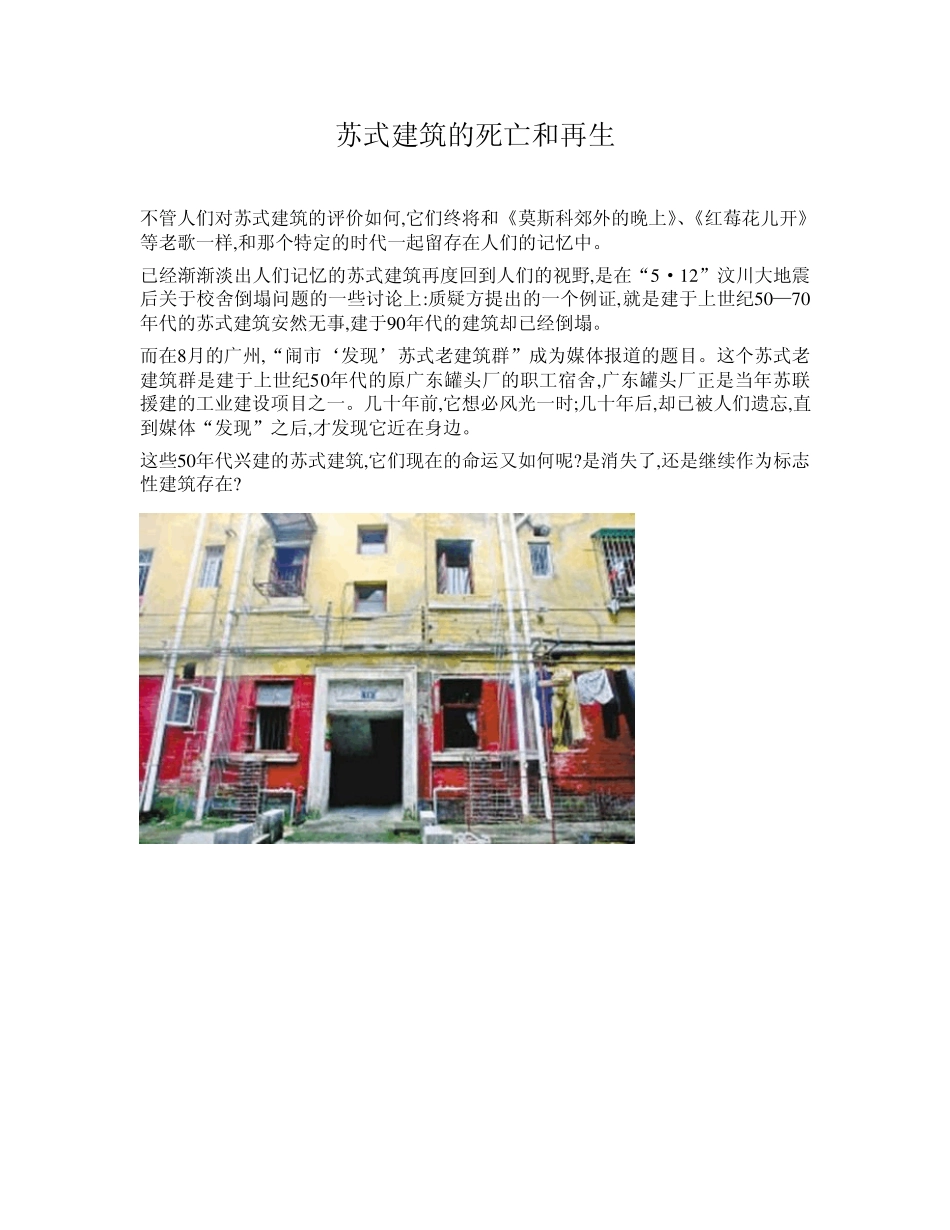

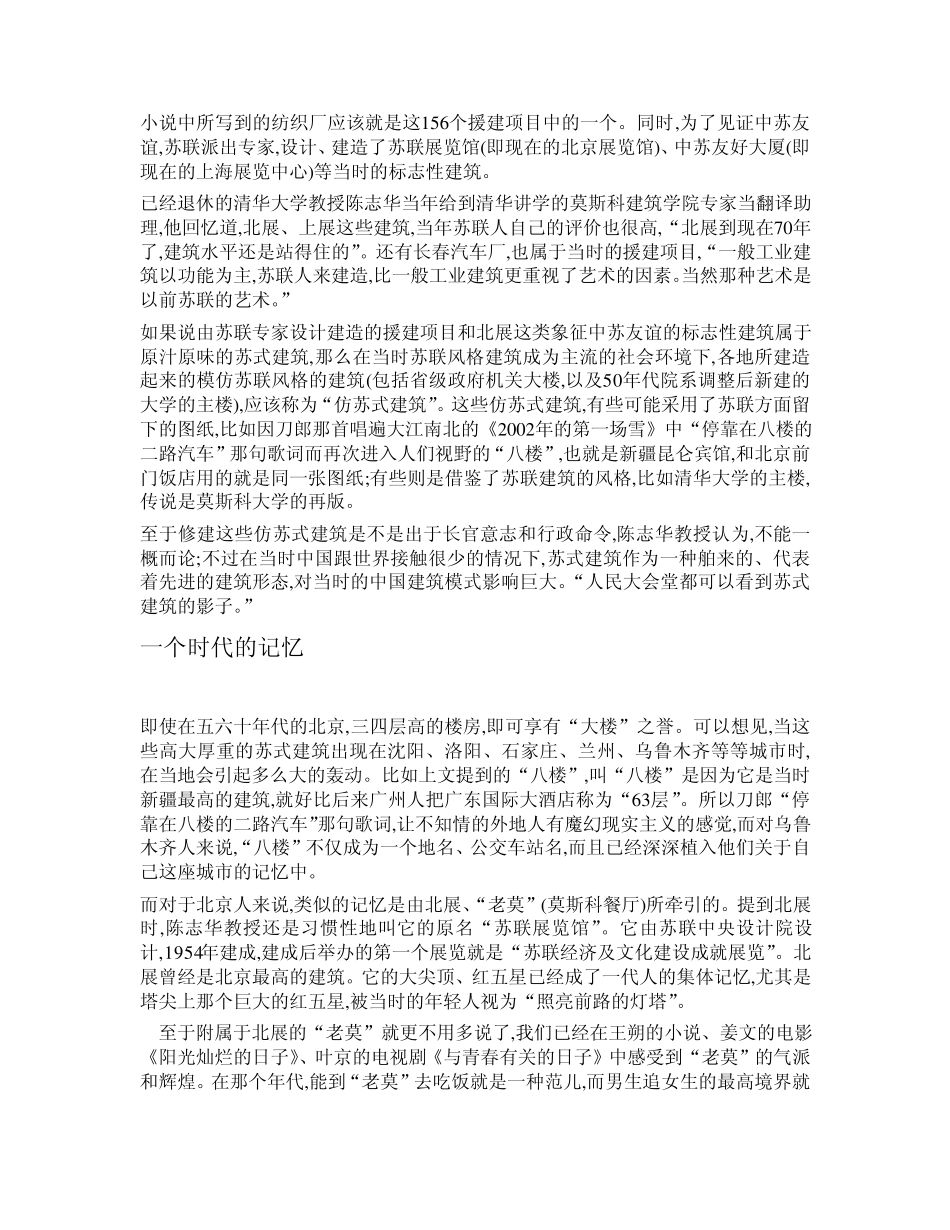

苏式建筑的死亡和再生 不管人们对苏式建筑的评价如何,它们终将和《莫斯科郊外的晚上》、《红莓花儿开》等老歌一样,和那个特定的时代一起留存在人们的记忆中。 已经渐渐淡出人们记忆的苏式建筑再度回到人们的视野,是在“5·12”汶川大地震后关于校舍倒塌问题的一些讨论上:质疑方提出的一个例证,就是建于上世纪50—70年代的苏式建筑安然无事,建于90年代的建筑却已经倒塌。 而在8月的广州,“闹市‘发现’苏式老建筑群”成为媒体报道的题目。这个苏式老建筑群是建于上世纪50年代的原广东罐头厂的职工宿舍,广东罐头厂正是当年苏联援建的工业建设项目之一。几十年前,它想必风光一时;几十年后,却已被人们遗忘,直到媒体“发现”之后,才发现它近在身边。 这些50年代兴建的苏式建筑,它们现在的命运又如何呢? 是消失了,还是继续作为标志性建筑存在? 苏式建筑;特定年代的产物 作家铁凝在短篇小说《安德烈的晚上》中这样描述主人公安德烈所在的城市:“这座城市和棉花有着亲密的关系。„„从50年代开始,这座城市在苏联老大哥的帮助下,一口气建造起近十家纺织厂。说它一口气,仅用此形容神速。好比我们形容那些身大力不亏的强壮妇女,说她们一口气生了多少个孩子。这些纺织厂,不仅设备、厂房、技术由苏联人提供,就连生活区的建造也由苏联专家一手设计。很快的,这些纺织厂和由它们派生出的生活区就占据了这城市近一半的面积。如今,当90年代的我们经过这些由苏联人设计的纺织工人住宅区的时候,我们一面端详着那些面目相近、老旧而又略显笨拙的楼群,端详着楼房顶端那一溜溜熏得乌黑的排烟道,一面仍能体味出苏式建筑的用料实惠、宽大沉稳和向往共产主义的浪漫热情。比方说每一片生活区内整洁规矩的绿地花园;比方说与花园们相匹配的职工俱乐部。在每一个俱乐部屋顶上,都竖着两个相隔很远的龙飞凤舞的红色大字:舞——会。” 如同“安德烈”这个后来被认为“很苏修”的名字,在中国各地拔地而起的众多苏式建筑基本上都是上世纪50年代的产物。当时,百废待兴的新中国和苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》,在“一五”期间,由苏联老大哥援建156个工业建设项目。铁凝小说中所写到的纺织厂应该就是这156个援建项目中的一个。同时,为了见证中苏友谊,苏联派出专家,设计、建造了苏联展览馆(即现在的北京展览馆)、中苏友好大厦(即现在的上海展览中心)等当时的标志性建筑。 已经退休的清华大学教授陈志华当年给到清华讲学的莫斯科建筑学院专家当翻译助理,他回忆道,北展、上展...