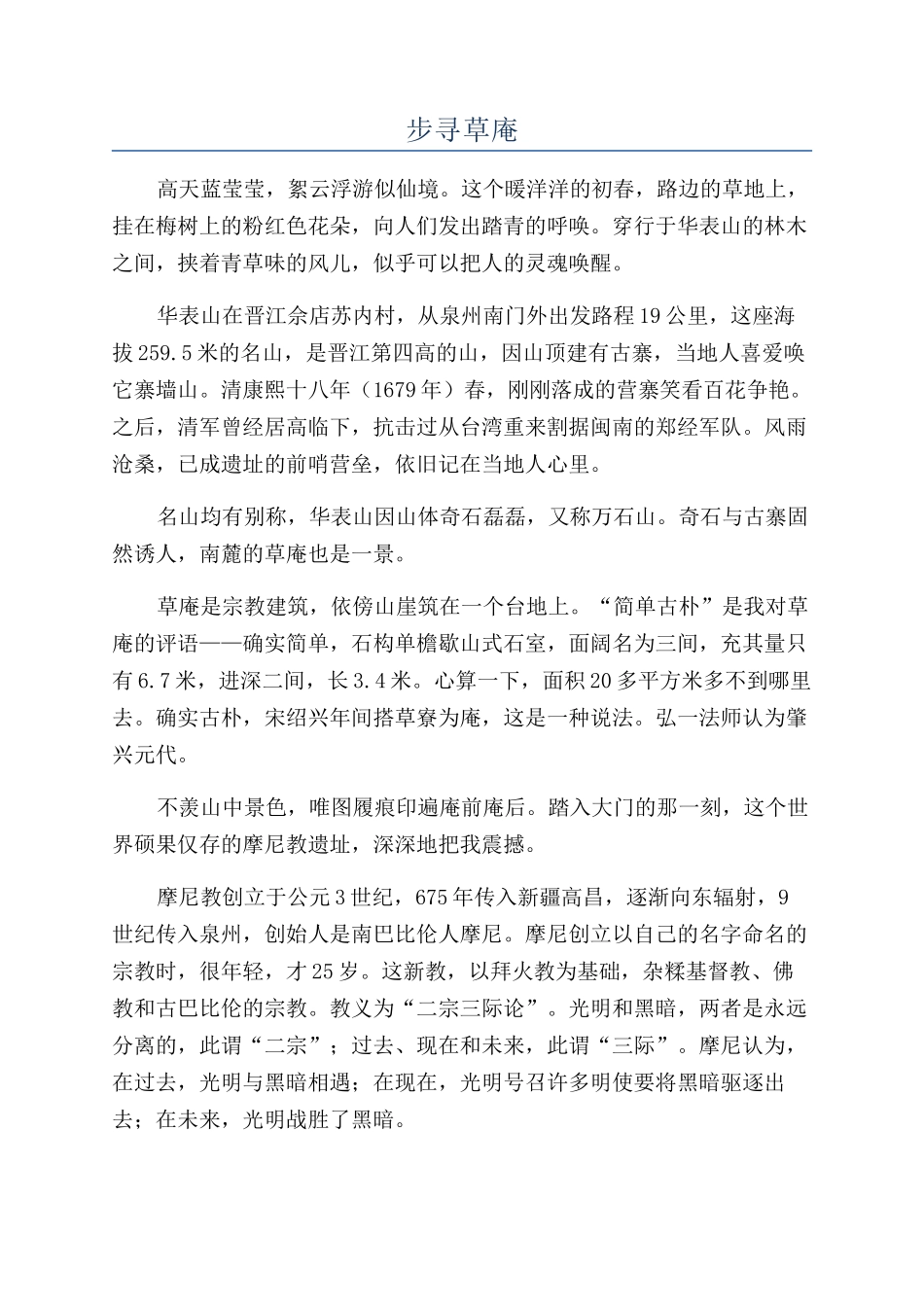

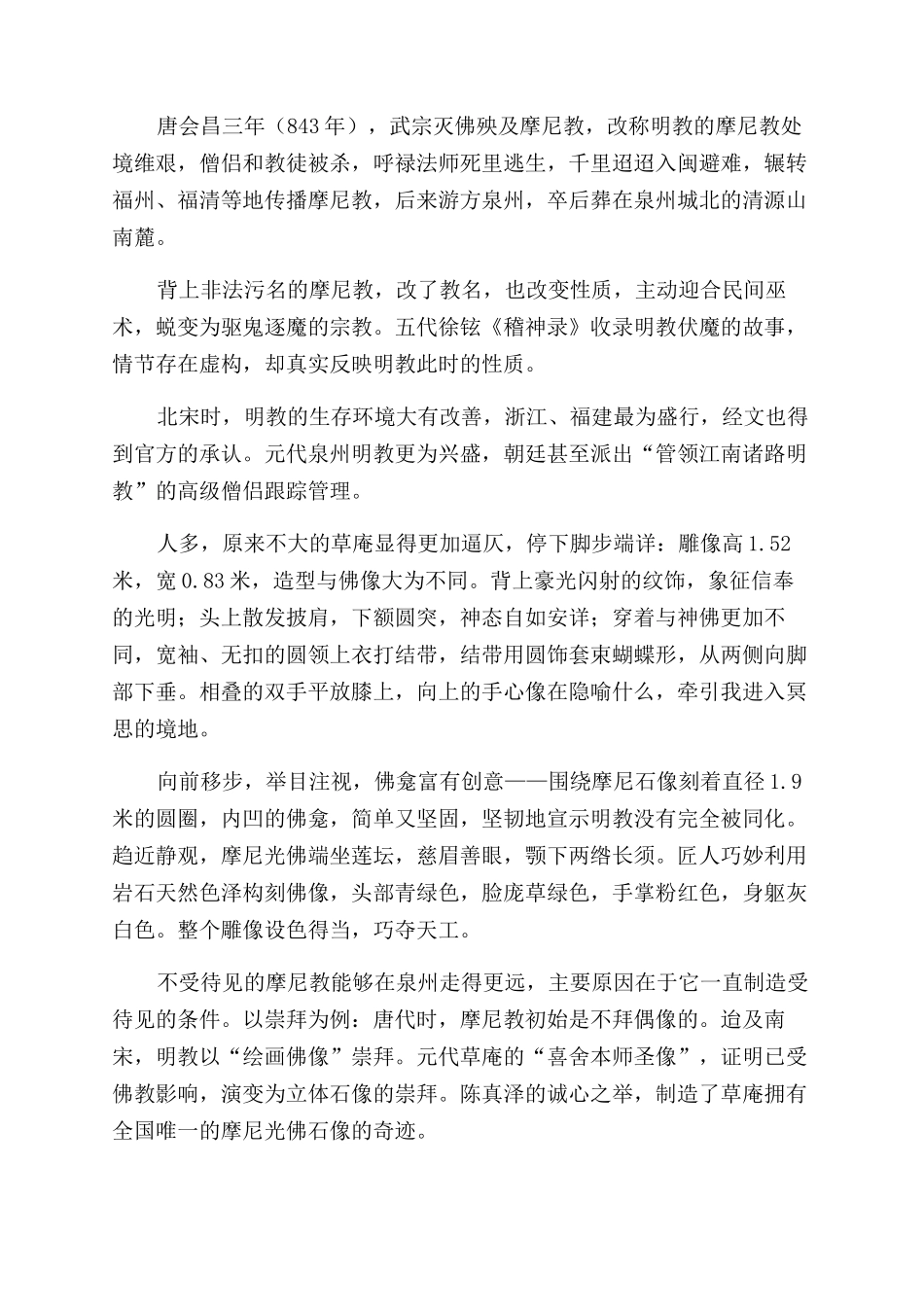

步寻草庵高天蓝莹莹,絮云浮游似仙境。这个暖洋洋的初春,路边的草地上,挂在梅树上的粉红色花朵,向人们发出踏青的呼唤。穿行于华表山的林木之间,挟着青草味的风儿,似乎可以把人的灵魂唤醒。华表山在晋江佘店苏内村,从泉州南门外出发路程 19 公里,这座海拔 259.5 米的名山,是晋江第四高的山,因山顶建有古寨,当地人喜爱唤它寨墙山。清康熙十八年(1679 年)春,刚刚落成的营寨笑看百花争艳。之后,清军曾经居高临下,抗击过从台湾重来割据闽南的郑经军队。风雨沧桑,已成遗址的前哨营垒,依旧记在当地人心里。名山均有别称,华表山因山体奇石磊磊,又称万石山。奇石与古寨固然诱人,南麓的草庵也是一景。草庵是宗教建筑,依傍山崖筑在一个台地上。“简单古朴”是我对草庵的评语——确实简单,石构单檐歇山式石室,面阔名为三间,充其量只有 6.7 米,进深二间,长 3.4 米。心算一下,面积 20 多平方米多不到哪里去。确实古朴,宋绍兴年间搭草寮为庵,这是一种说法。弘一法师认为肇兴元代。不羡山中景色,唯图履痕印遍庵前庵后。踏入大门的那一刻,这个世界硕果仅存的摩尼教遗址,深深地把我震撼。摩尼教创立于公元 3 世纪,675 年传入新疆高昌,逐渐向东辐射,9世纪传入泉州,创始人是南巴比伦人摩尼。摩尼创立以自己的名字命名的宗教时,很年轻,才 25 岁。这新教,以拜火教为基础,杂糅基督教、佛教和古巴比伦的宗教。教义为“二宗三际论”。光明和黑暗,两者是永远分离的,此谓“二宗”;过去、现在和未来,此谓“三际”。摩尼认为,在过去,光明与黑暗相遇;在现在,光明号召许多明使要将黑暗驱逐出去;在未来,光明战胜了黑暗。唐会昌三年(843 年),武宗灭佛殃及摩尼教,改称明教的摩尼教处境维艰,僧侣和教徒被杀,呼禄法师死里逃生,千里迢迢入闽避难,辗转福州、福清等地传播摩尼教,后来游方泉州,卒后葬在泉州城北的清源山南麓。背上非法污名的摩尼教,改了教名,也改变性质,主动迎合民间巫术,蜕变为驱鬼逐魔的宗教。五代徐铉《稽神录》收录明教伏魔的故事,情节存在虚构,却真实反映明教此时的性质。北宋时,明教的生存环境大有改善,浙江、福建最为盛行,经文也得到官方的承认。元代泉州明教更为兴盛,朝廷甚至派出“管领江南诸路明教”的高级僧侣跟踪管理。人多,原来不大的草庵显得更加逼仄,停下脚步端详:雕像高 1.52米,宽 0.83 米,造型与佛像大为不同。背上豪光闪射的纹饰,象征信奉的光明;头上...