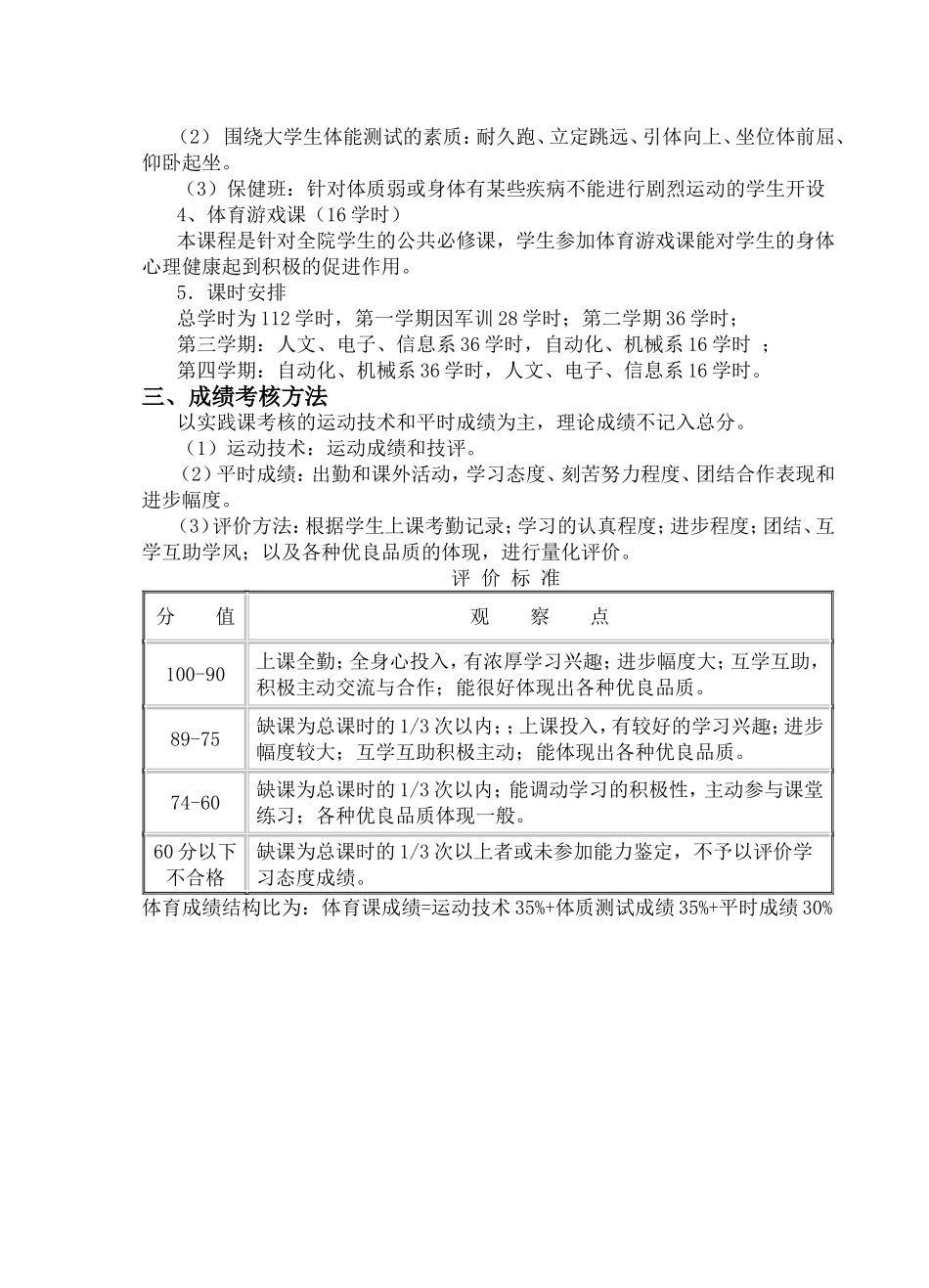

体育课教学大纲一、课程性质和目标《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》明确了《大学体育》课程的性质和目标。1.课程性质:是大学生以身体练习为主要手段,通过合理的体育教育和科学的体育锻炼过程,达到增强体质、增进健康和提高体育修养为主要目标的公共必修课程。2.课程目标:(1)运动参与目标:积极参与各种体育活动并形成自觉锻炼的习惯,基本形成终身体育的意识,能够编制可行的个人锻炼计划,具有一定的体育文化欣赏能力。(2)运动技能目标:熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能;能科学地进行体育锻炼,提高自己的运动能力;掌握常见运动创伤的处置方法。(3)身体健康目标:能测试和评价体质健康状况,掌握有效提高身体素质、全面发展体能的知识与方法;能合理地选择人体需要的健康营养食品;养成良好的行为习惯,形成健康的生活方式;具有健康的体魄。(4)心理健康目标:根据自己的能力设置体育学习目标;自觉通过体育活动改善心理状态;克服心理障碍,养成积极乐观的生活态度;运用适宜的方法调节自己的情绪;在运动中体验运动的乐趣和成功的感觉。(5)社会适应目标:表现出良好的体育道德和合作精神;正确处理竞争与合作的关系。二、课程设置、课程内容与课时安排1.理论课面向基础课、专项课的全体学生,以传授体育基本理论与专项运动理论为主,以提高学生体育文化素养为主要目标的体育课程。理论内容包括:体育基本理论与专项理论(1)基本理论主要内容是:体育锻炼对人体的影响、运动保健与健康、。(2)专项理论主要内容:各类运动项目特点、规则、裁判法的介绍,专项体育运动欣赏。2.基础课面向一年级学生,结合学校场地条件和学生的兴趣,以掌握一到两项运动技能为主的课程开设。主要内容:第九套广播体操、武术套路、简化二十四式太极拳。3.选项课面向二年级学生,以满足学生专项运动兴趣,提高专项运动能力为主要目标的体育课程。选项课内容包括:专项运动技术及围绕大学生体能测试的素质。(1)专项运动内容:空手道、跆拳道、篮球、排球、足球、乒乓球、健美操、武术、羽毛球、散打。随着教学条件的改善,将逐步开设更多的运动项目。(2)围绕大学生体能测试的素质:耐久跑、立定跳远、引体向上、坐位体前屈、仰卧起坐。(3)保健班:针对体质弱或身体有某些疾病不能进行剧烈运动的学生开设4、体育游戏课(16学时)本课程是针对全院学生的公共必修课,学生参加体育游戏课能对学生的身体心理健康起到积极的促进作用。5.课时安排总学时为112学时,第一学期因军训28学时;第二学期36学时;第三学期:人文、电子、信息系36学时,自动化、机械系16学时;第四学期:自动化、机械系36学时,人文、电子、信息系16学时。三、成绩考核方法以实践课考核的运动技术和平时成绩为主,理论成绩不记入总分。(1)运动技术:运动成绩和技评。(2)平时成绩:出勤和课外活动,学习态度、刻苦努力程度、团结合作表现和进步幅度。(3)评价方法:根据学生上课考勤记录;学习的认真程度;进步程度;团结、互学互助学风;以及各种优良品质的体现,进行量化评价。评价标准分值观察点100-90上课全勤;全身心投入,有浓厚学习兴趣;进步幅度大;互学互助,积极主动交流与合作;能很好体现出各种优良品质。89-75缺课为总课时的1/3次以内;;上课投入,有较好的学习兴趣;进步幅度较大;互学互助积极主动;能体现出各种优良品质。74-60缺课为总课时的1/3次以内;能调动学习的积极性,主动参与课堂练习;各种优良品质体现一般。60分以下不合格缺课为总课时的1/3次以上者或未参加能力鉴定,不予以评价学习态度成绩。体育成绩结构比为:体育课成绩=运动技术35%+体质测试成绩35%+平时成绩30%理论课教学大纲一、教学目标1.使学生正确理解体育的功能价值、健康的概念与内涵,形成正确的体育意识与现代健康观念,具有较高的体育文化素养。2.使学生掌握科学体育锻炼理论与方法,具有从事科学体育锻炼能力。3.使学生了解与健康相关的基本知识,形成科学、文明和健康的生活方式。4.使学生掌握运动保健的理论与方法,能测试和评价体质健康状况,掌握常见运动创伤的处置方法。5.使学生...