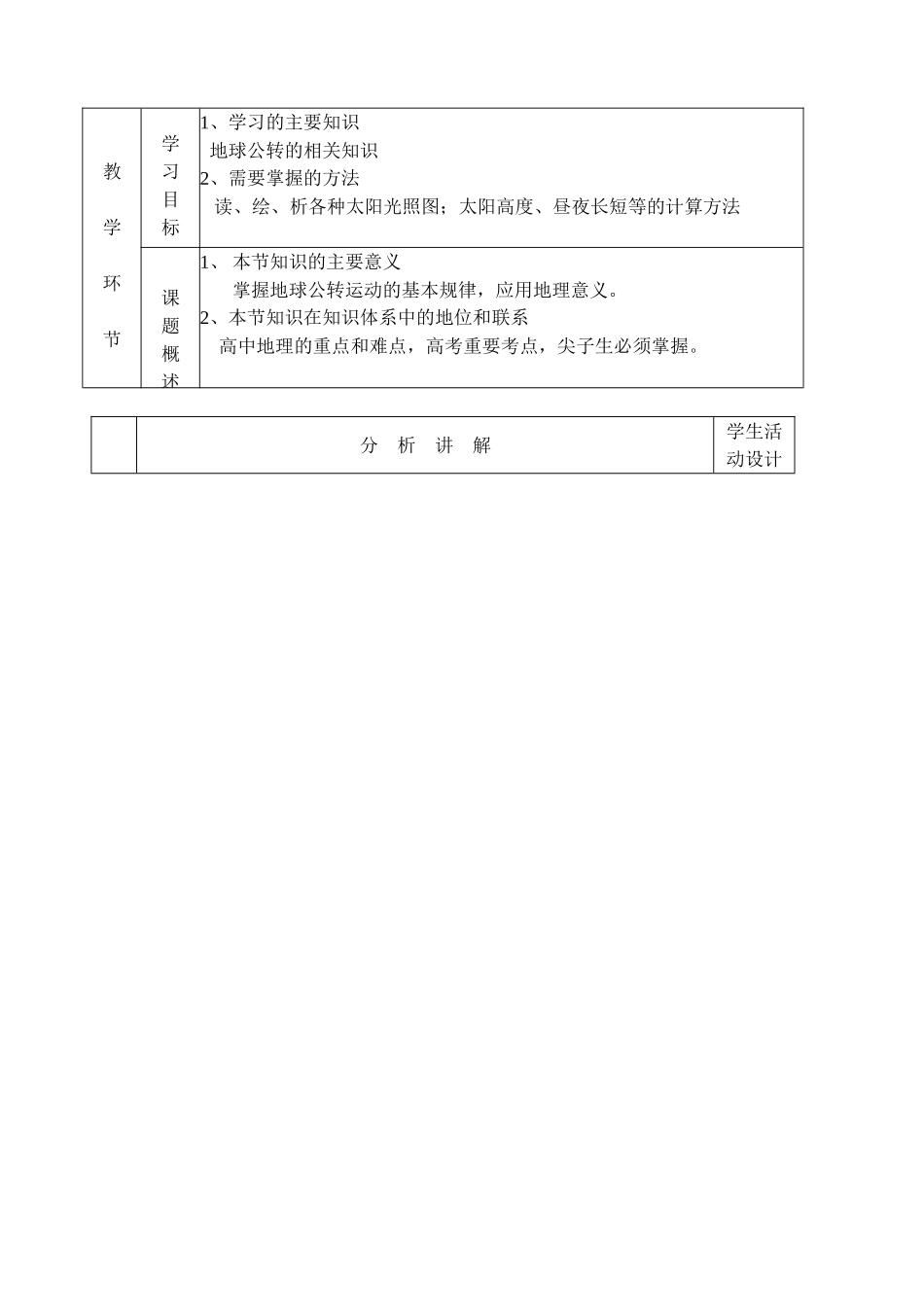

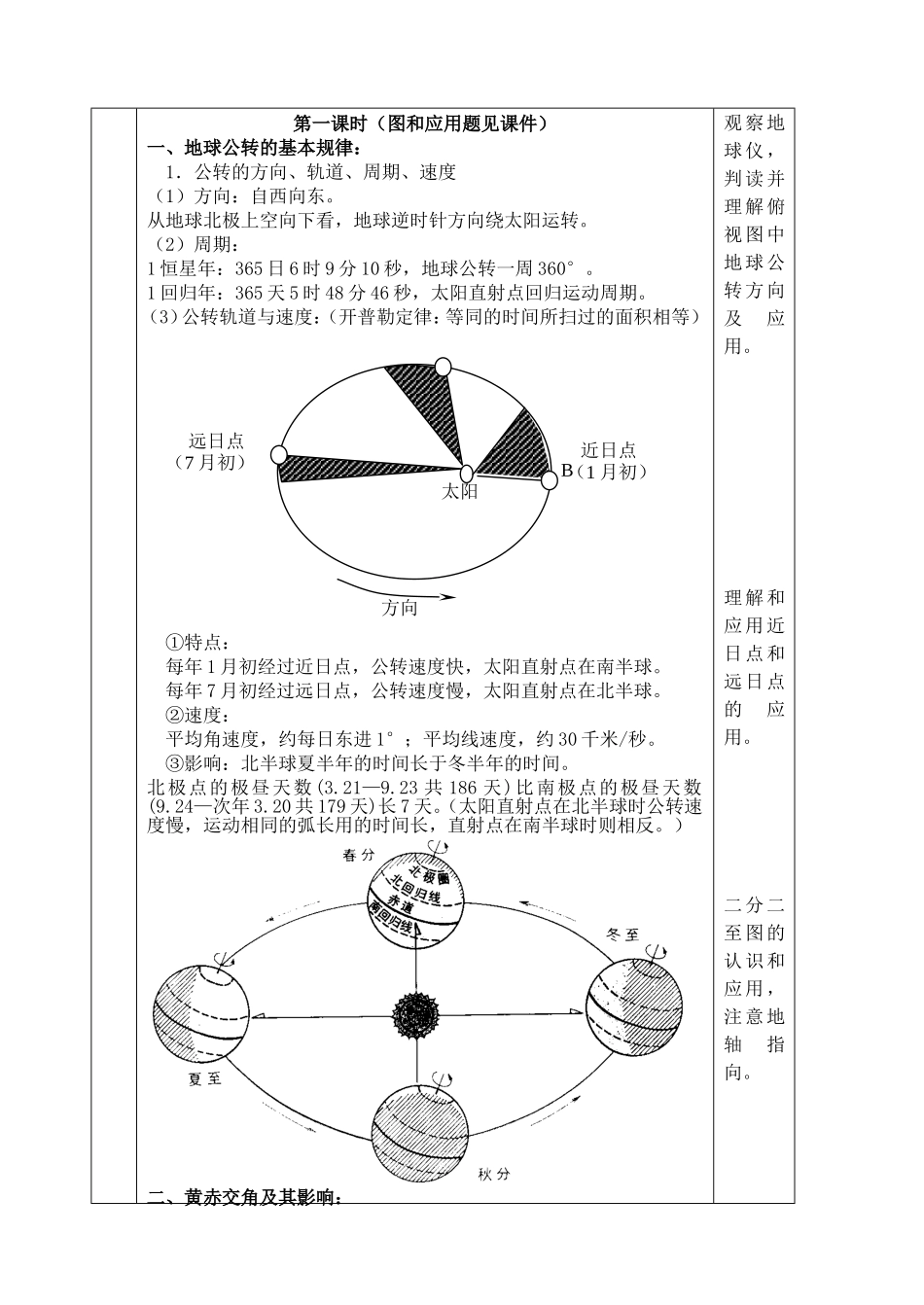

石家庄市第一中学教案教师:张星梅学科:地理2012年9月24--26日第5周高三年级1、6班教材章节第三章课题地球运动----公转(二课时)课型复习课教学目标知识与能力知识内容1、地球公转的方向、轨道、速度和周期、黄赤交角。2、地球公转的地理意义。等级水平(A)识记(B)理解(C)应用(D)分析(E)综合(F)评价能力目标1、地球公转的方向、轨道、速度和周期、黄赤交角。2、地球公转的地理意义。过程与方法(1)通过阅读图表和课文,增强自学能力。(2)通过观察演示和图像、合作交流等过程了解地球自转和公转的特点。(3)读图分析:运用二分二至时地球位置图和黄赤交角图,分析自转和公转的关系。(4)绘图说明:能够准确地画出夏至日与冬至日太阳照射地球的示意图,并说明地球上不同地带正午太阳高度角的大小及昼夜长短的变化规律。(5)通过观察演示和图像、合作交流等过程了解地球自转和公转的产生的地理意义。(6)读图分析:运用二分二至时地球昼长和正午太阳高度分布图,分析公转产生的地理意义。(7)综合分析:根据日地关系、地球运动等产生的各种现象(如地方时),举例说明其对人类活动的影响。情感态度与价值观(1)通过对本科的学习,树立科学的宇宙观,培养学生热爱科学和勇于探索的精神。(2)通过对本科的学习,树立事物是相互联系、相互影响的辩证观点。教学设计重点难点分析地球公转的方向、周期及其之间的关系;黄赤交角及太阳直射点的移动;二分二至时地球在公转轨道上的位置;昼夜更替和地方时产生的原因;昼夜长短和太阳高度的变化;四季和五带的形成。教学技术设备地球仪、多媒体辅助教学教学环节学习目标1、学习的主要知识地球公转的相关知识2、需要掌握的方法读、绘、析各种太阳光照图;太阳高度、昼夜长短等的计算方法课题概述1、本节知识的主要意义掌握地球公转运动的基本规律,应用地理意义。2、本节知识在知识体系中的地位和联系高中地理的重点和难点,高考重要考点,尖子生必须掌握。分析讲解学生活动设计第一课时(图和应用题见课件)一、地球公转的基本规律:1.公转的方向、轨道、周期、速度(1)方向:自西向东。从地球北极上空向下看,地球逆时针方向绕太阳运转。(2)周期:1恒星年:365日6时9分10秒,地球公转一周360°。1回归年:365天5时48分46秒,太阳直射点回归运动周期。(3)公转轨道与速度:(开普勒定律:等同的时间所扫过的面积相等)①特点:每年1月初经过近日点,公转速度快,太阳直射点在南半球。每年7月初经过远日点,公转速度慢,太阳直射点在北半球。②速度:平均角速度,约每日东进1°;平均线速度,约30千米/秒。③影响:北半球夏半年的时间长于冬半年的时间。北极点的极昼天数(3.21—9.23共186天)比南极点的极昼天数(9.24—次年3.20共179天)长7天。(太阳直射点在北半球时公转速度慢,运动相同的弧长用的时间长,直射点在南半球时则相反。)二、黄赤交角及其影响:观察地球仪,判读并理解俯视图中地球公转方向及应用。理解和应用近日点和远日点的应用。二分二至图的认识和应用,注意地轴指向。B太阳远日点(7月初)近日点(1月初)方向当堂训练见课件课堂小结通过地球公转运动及其地理意义的分析和讲解,掌握地球公转的基本规律,并能说出地球自公转地理意义并应用之,尤其是正午太阳高度和昼夜长短等问题的计算技巧,熟练准确地掌握计算规律和方法。课后作业步步高相关章节、五三相关章节板书设计第一课时一、地球公转的基本规律1.公转运动:2.自公转规律:(1)方向:(2)周期:恒星年和回归年(3)速度:近日点和远日点(4)轨道:近似正圆的椭圆轨道第二课时二、地球公转产生的地理意义(一)正午太阳高度1.概念4.规律(二)昼夜长短1.基本知识2.判断方法和计算(三)四季更替(四)五带夏至6月22日直射最北界北回归线S春分3月21日直射赤道秋分9月23日直射赤道冬至12月22日直射最南界南回归线教学反思