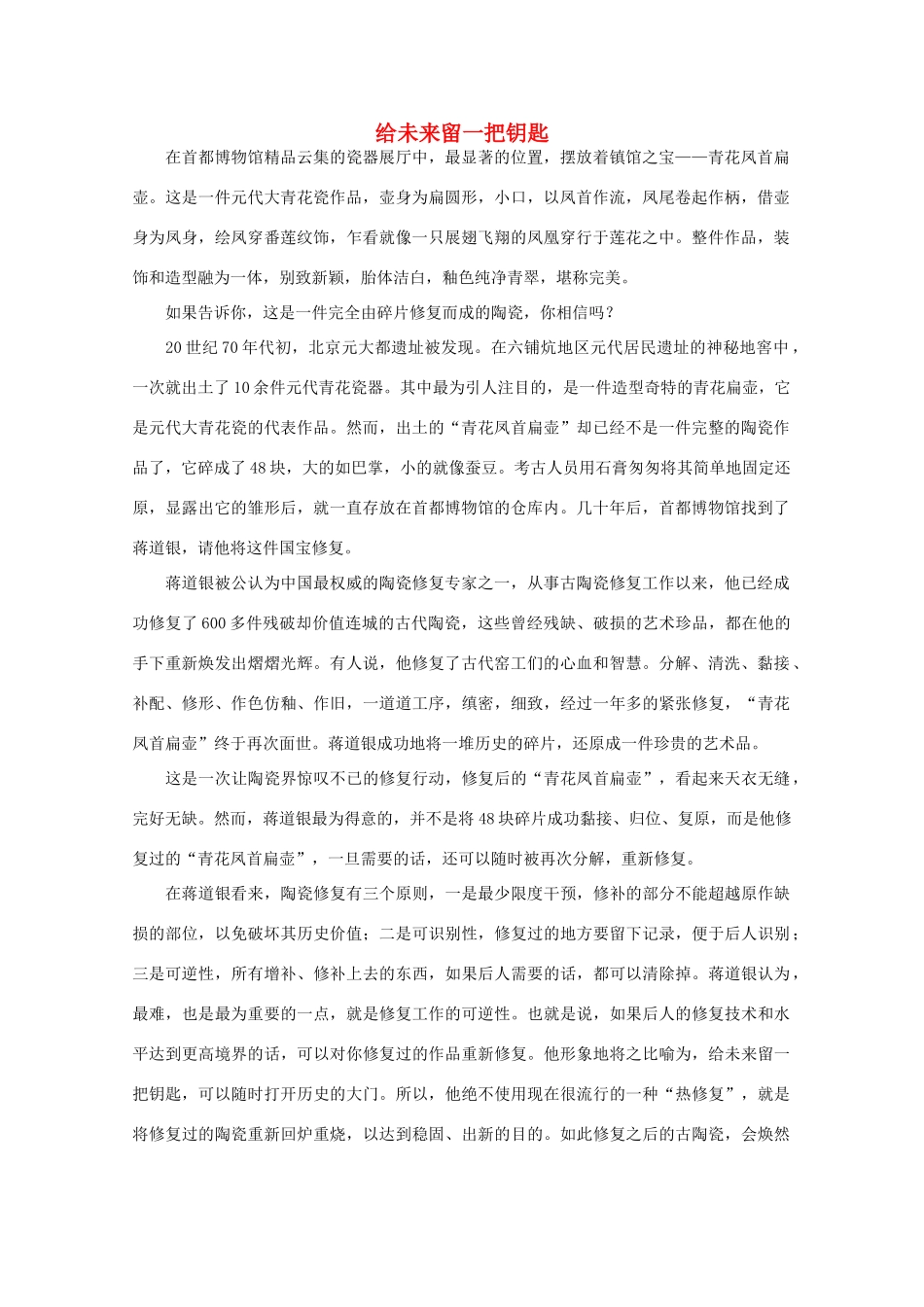

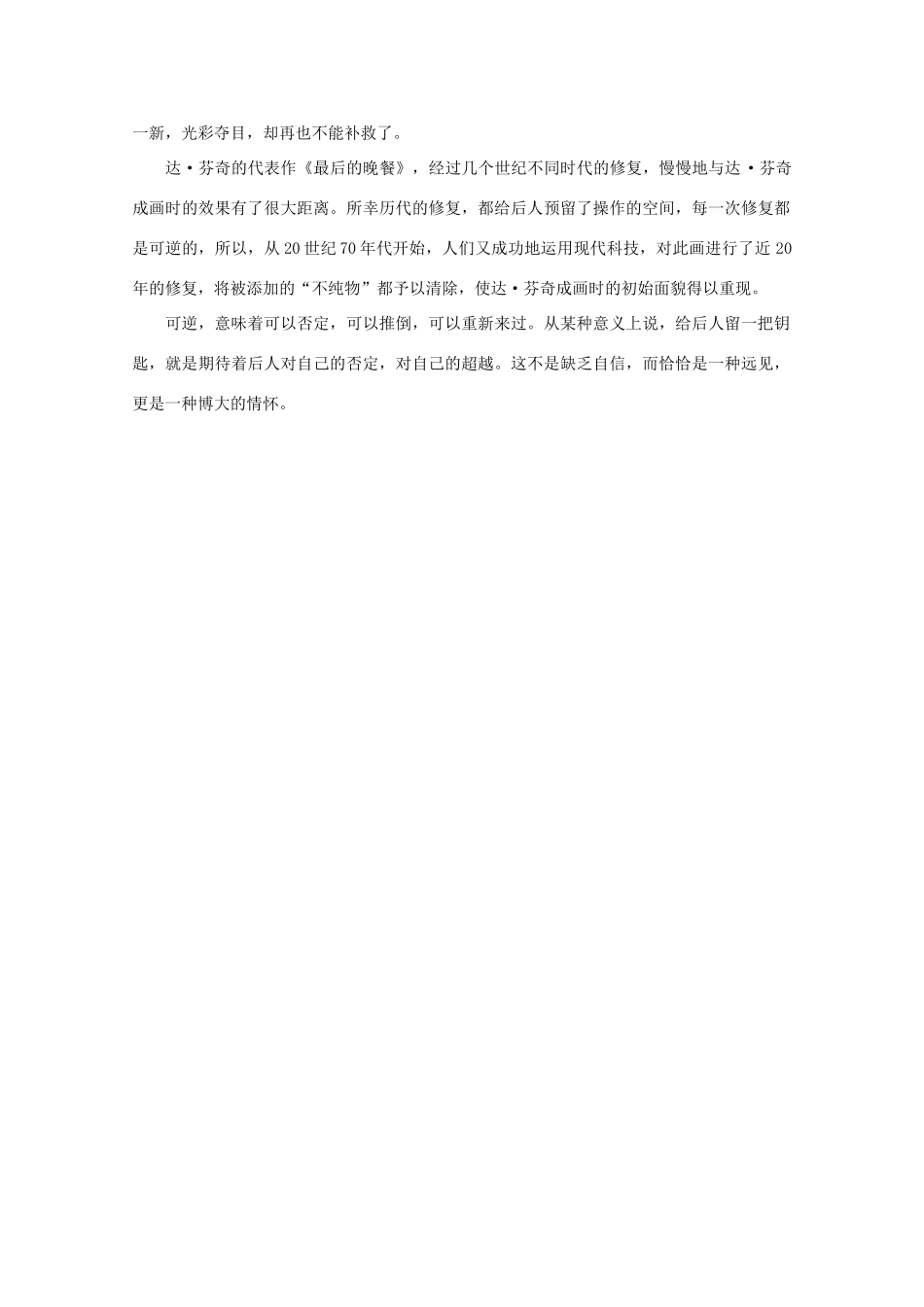

给未来留一把钥匙 在首都博物馆精品云集的瓷器展厅中,最显著的位置,摆放着镇馆之宝——青花凤首扁壶。这是一件元代大青花瓷作品,壶身为扁圆形,小口,以凤首作流,凤尾卷起作柄,借壶身为凤身,绘凤穿番莲纹饰,乍看就像一只展翅飞翔的凤凰穿行于莲花之中。整件作品,装饰和造型融为一体,别致新颖,胎体洁白,釉色纯净青翠,堪称完美。 如果告诉你,这是一件完全由碎片修复而成的陶瓷,你相信吗? 20 世纪 70 年代初,北京元大都遗址被发现。在六铺炕地区元代居民遗址的神秘地窖中 ,一次就出土了 10 余件元代青花瓷器。其中最为引人注目的,是一件造型奇特的青花扁壶,它是元代大青花瓷的代表作品。然而,出土的“青花凤首扁壶”却已经不是一件完整的陶瓷作品了,它碎成了 48 块,大的如巴掌,小的就像蚕豆。考古人员用石膏匆匆将其简单地固定还原,显露出它的雏形后,就一直存放在首都博物馆的仓库内。几十年后,首都博物馆找到了蒋道银,请他将这件国宝修复。 蒋道银被公认为中国最权威的陶瓷修复专家之一,从事古陶瓷修复工作以来,他已经成功修复了 600 多件残破却价值连城的古代陶瓷,这些曾经残缺、破损的艺术珍品,都在他的手下重新焕发出熠熠光辉。有人说,他修复了古代窑工们的心血和智慧。分解、清洗、黏接、补配、修形、作色仿釉、作旧,一道道工序,缜密,细致,经过一年多的紧张修复,“青花凤首扁壶”终于再次面世。蒋道银成功地将一堆历史的碎片,还原成一件珍贵的艺术品。 这是一次让陶瓷界惊叹不已的修复行动,修复后的“青花凤首扁壶”,看起来天衣无缝,完好无缺。然而,蒋道银最为得意的,并不是将 48 块碎片成功黏接、归位、复原,而是他修复过的“青花凤首扁壶”,一旦需要的话,还可以随时被再次分解,重新修复。 在蒋道银看来,陶瓷修复有三个原则,一是最少限度干预,修补的部分不能超越原作缺损的部位,以免破坏其历史价值;二是可识别性,修复过的地方要留下记录,便于后人识别;三是可逆性,所有增补、修补上去的东西,如果后人需要的话,都可以清除掉。蒋道银认为,最难,也是最为重要的一点,就是修复工作的可逆性。也就是说,如果后人的修复技术和水平达到更高境界的话,可以对你修复过的作品重新修复。他形象地将之比喻为,给未来留一把钥匙,可以随时打开历史的大门。所以,他绝不使用现在很流行的一种“热修复”,就是将修复过的陶瓷重新回炉重烧,以达到稳固、出新的目的。如此修复之后...