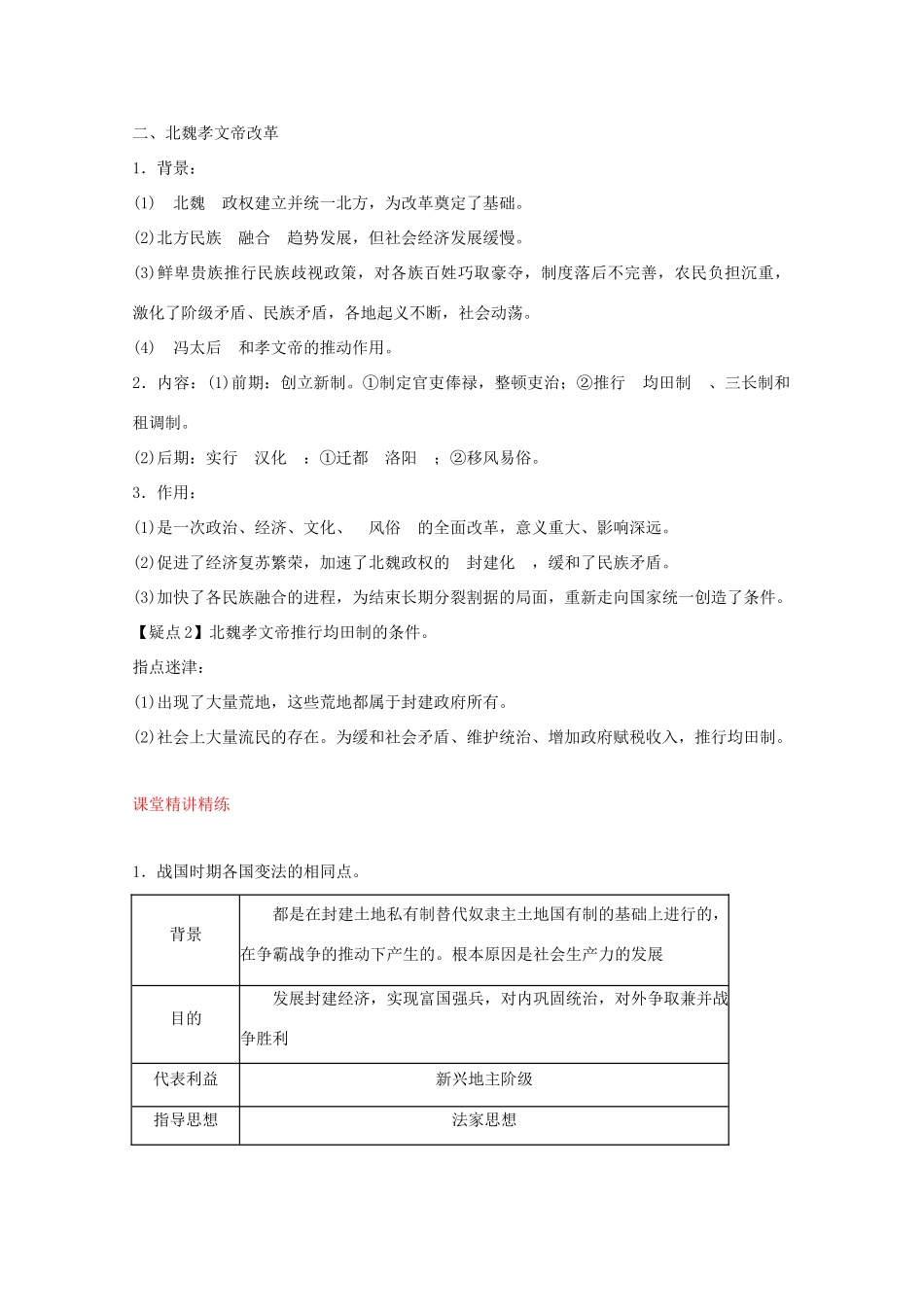

选修 1 考点 1 古代历史上的改革课前自主学习一、商鞅变法1.背景:(1) 春秋战国 时期,社会大变革。(2)战国时期各国纷纷变法,以富国强兵,称霸诸侯。(3)秦国落后于其他国家,客观上要求通过变法以增强国力。(4)秦孝公希望建立功业,广纳贤才,主观上要求变法图强;商鞅的变法宣传和改革精神。2.内容:(1)军事上,废除世卿世禄制,实行 军功爵 制;建立什伍组织。(2)经济上,废除井田制,以法律形式承认土地私有; 重农抑商 ,奖励耕织;统一 度量衡 。(3)政治上,废除分封制,实行 县制 ;建立严密的户籍制度,实行什伍连坐制度。(4)文化上,焚烧诗书。3.影响:(1)军事方面有利于提高军队战斗力,打击旧贵族;树立了 新兴地主 阶级的政治、经济优势;有利于保证兵源。(2)确立了 土地 私有制,推动了封建经济的发展;有利于提高人们的生产积极性;有利于稳定国家财政,增强国家实力;有利于经济文化交流。(3)县制的设立强化了 中央集权 ;什伍连坐有利于控制人民;轻罪重刑,强化了法律意识,保证变法措施顺利地执行,但措施过于严苛。(4)有利于加强思想文化控制,但也摧残了文化。【疑点 1】商鞅变法成功的原因与启示。 指点迷津:原因:商鞅变法顺应了当时由奴隶社会向封建社会转变以及土地由国有向私有转变的历史潮流,符合历史发展趋势;秦孝公全力支持,信任商鞅;厉行法治,赏罚分明;改革的历史条件成熟;商鞅既有改革的智慧,又有改革的胆识、勇气和决心。启示:旧势力的顽固与改革的艰辛;改革者需要更多的决心与勇气。二、北魏孝文帝改革1.背景:(1) 北魏 政权建立并统一北方,为改革奠定了基础。(2)北方民族 融合 趋势发展,但社会经济发展缓慢。(3)鲜卑贵族推行民族歧视政策,对各族百姓巧取豪夺,制度落后不完善,农民负担沉重,激化了阶级矛盾、民族矛盾,各地起义不断,社会动荡。(4) 冯太后 和孝文帝的推动作用。2.内容:(1)前期:创立新制。①制定官吏俸禄,整顿吏治;②推行 均田制 、三长制和租调制。(2)后期:实行 汉化 :①迁都 洛阳 ;②移风易俗。3.作用:(1)是一次政治、经济、文化、 风俗 的全面改革,意义重大、影响深远。(2)促进了经济复苏繁荣,加速了北魏政权的 封建化 ,缓和了民族矛盾。 (3)加快了各民族融合的进程,为结束长期分裂割据的局面,重新走向国家统一创造了条件。【疑点 2】北魏孝文帝推行均田制的条件。指点迷津:(1)出现了大量荒地,这些荒地都属于封...