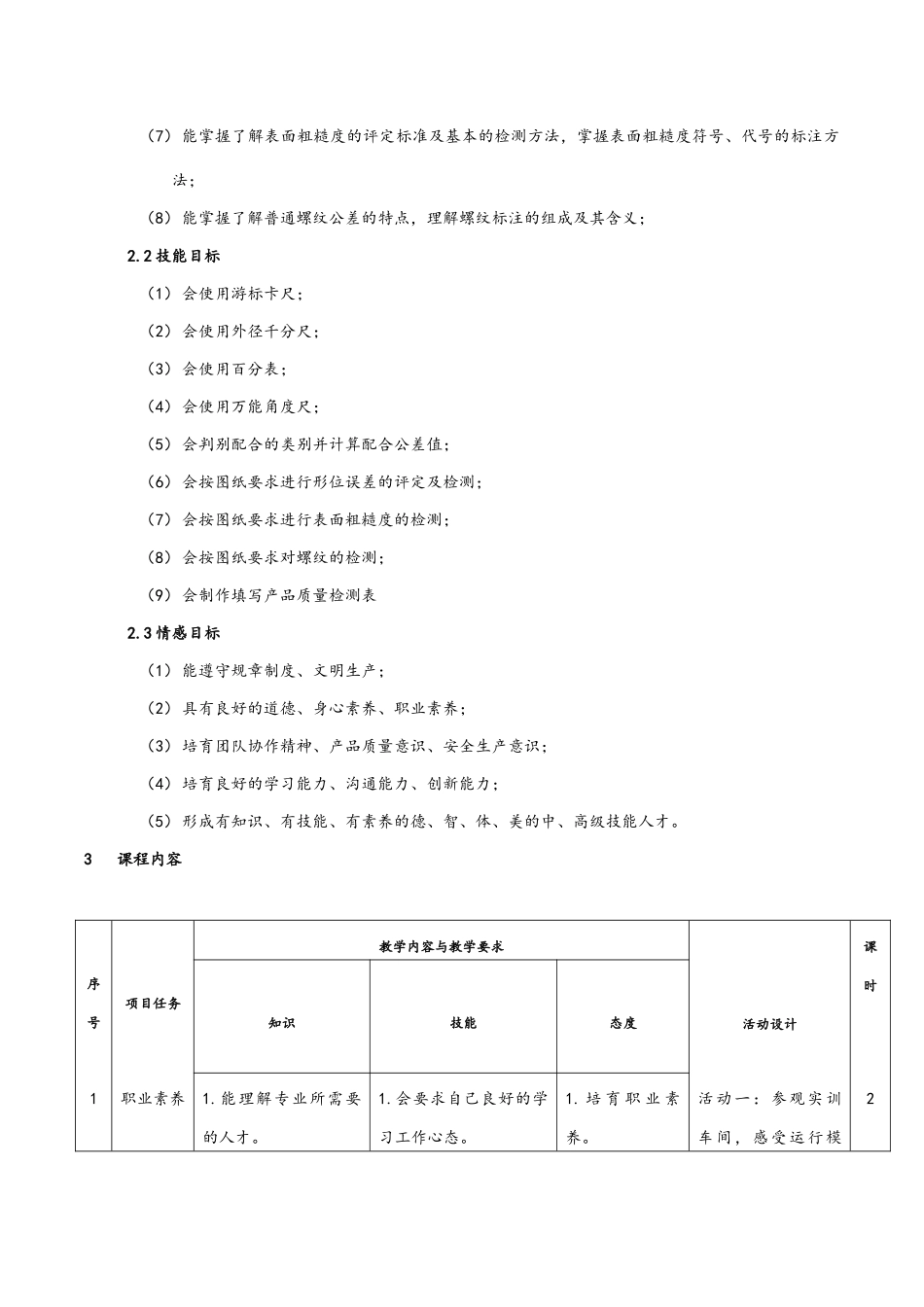

xx 中等职业技术学校机械加工技术专业《极限配合与技术测量》课程标准1课程性质1.1 课程定位本课程是中等职业学校机械加工技术应用专业的一门核心课程,适用于中等职业学校机械加工技术专业,是从事机械加工钳工技术或与机械加工钳工技术相关岗位工作的必修课程,其主要功能是使学生能够熟练掌握零件测量和质量控制等基本方法及基本技能,具备能胜任产品质量检测或生产加工岗位工作的基本职业能力。并为后续专业技能课做好准备。本课程应与《机械制图》、《车工工艺与技能实训》、《钳工工艺与技能实训》、《机械基础》等课程同时开设,为机械加工专业的其他后续课程奠定操作的理论基础知识。1.2 设计思路(1)设计依据本课程的设计思路是通过机械行业企业调研、“工作任务与职业能力分析”结果和针对中等职业学校的实际情况为依据以确定课程目标,设计课程内容;以项目教学法为主线构建“能力本位”课程体系。按中职学生的认知特点设计学习过程,通过学习任务构建掌握相关的知识和技能,注重学生质量意识、质量检测技能与职业素养的培育。能够使学生具备初、中级专门人才所必备的极限与配合的基本知识和技能。(2)课程目的本课程的目的主要是使学生了解国家标准中有关公差、配合等方面的基本术语及定义熟悉极限与配合标准的基本规定,掌握极限与配合方面的基本计算方法及代号的标注和识读;了解形位公差的基本内容,理解形位公差的代号和含义,掌握形位公差代号的标注方法;了解表面粗糙度的评定标准及基本的检测方法,掌握表面粗糙度符号、代号的标注方法;了解普通螺纹公差的特点,理解螺纹标注的组成及其含义;了解有关测量的基本知识,理解常用量具的读数原理,掌握常用量具的使用方法;初步了解形位误差的检测原则和基本方法等基础知识和基本技能。立足这一目的,本课程结合典型工作任务,依据对应职业能力要求制定了极限配合与技术测量 5 类课程目标。这 5 类目标分别涉及的是光滑圆柱形结合极限与配合、技术测量的基本知识及常用计量器具、形状和位置公差及检测、表面粗糙度螺纹结合的公差与检测。同时行业工作法律规范要求及职业道德要求应穿插目标进行。教材编写、老师授课、教学评价都应在依据这一目标定位进行。(3)课程内容依据上述课程目标定位,本课程从知识、技能和态度三方面对课程内容进行规划与设计,以使课程内容接近岗位需求。技能及其学习要求实行了“能(会)做…… ……”的形式进行描述,知识及其学习要求则实...