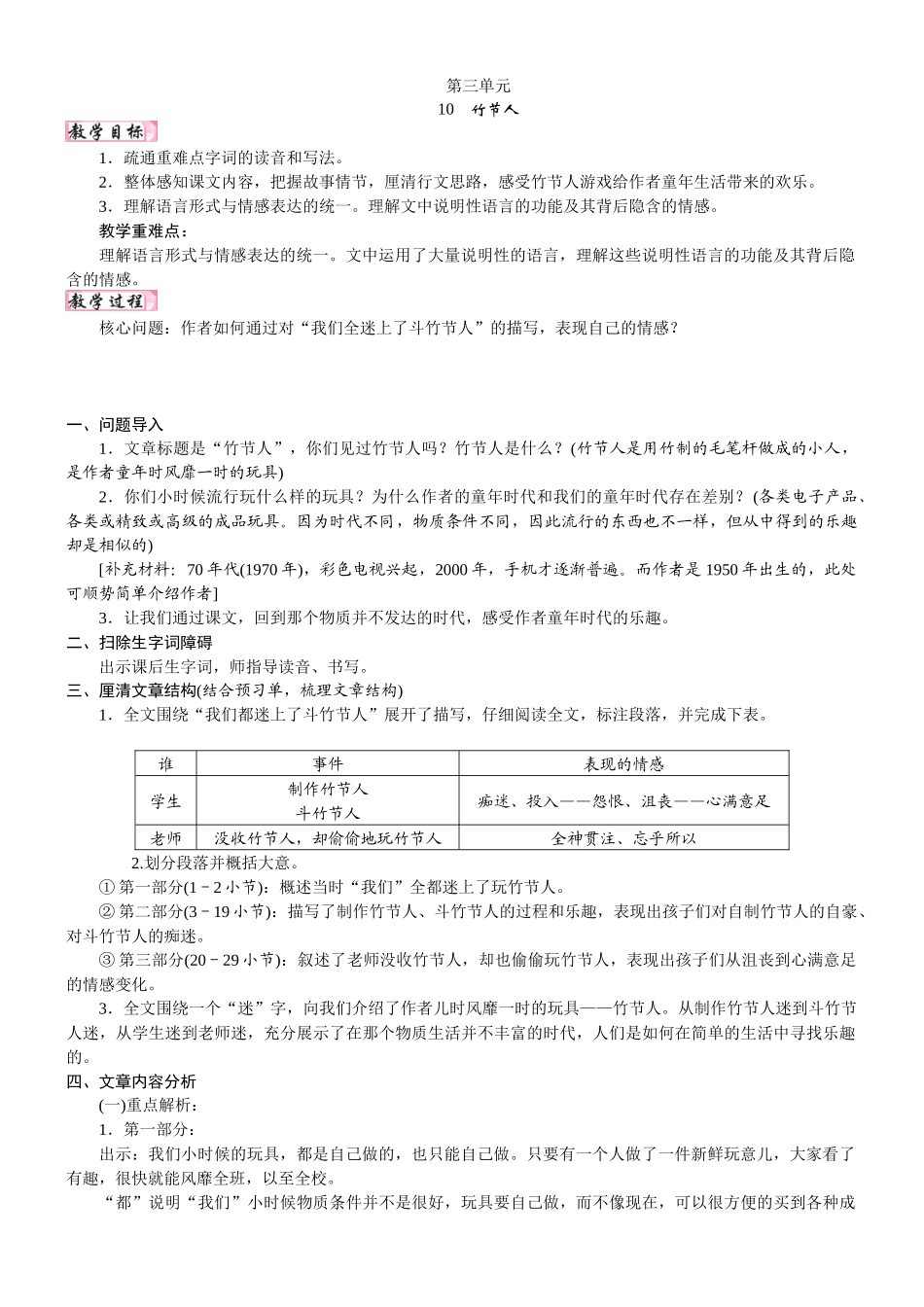

第三单元10 竹节人1.疏通重难点字词的读音和写法。2.整体感知课文内容,把握故事情节,厘清行文思路,感受竹节人游戏给作者童年生活带来的欢乐。3.理解语言形式与情感表达的统一。理解文中说明性语言的功能及其背后隐含的情感。教学重难点:理解语言形式与情感表达的统一。文中运用了大量说明性的语言,理解这些说明性语言的功能及其背后隐含的情感。核心问题:作者如何通过对“我们全迷上了斗竹节人”的描写,表现自己的情感?一、问题导入1.文章标题是“竹节人”,你们见过竹节人吗?竹节人是什么?(竹节人是用竹制的毛笔杆做成的小人,是作者童年时风靡一时的玩具)2.你们小时候流行玩什么样的玩具?为什么作者的童年时代和我们的童年时代存在差别?(各类电子产品、各类或精致或高级的成品玩具。因为时代不同,物质条件不同,因此流行的东西也不一样,但从中得到的乐趣却是相似的)[补充材料:70 年代(1970 年),彩色电视兴起,2000 年,手机才逐渐普遍。而作者是 1950 年出生的,此处可顺势简单介绍作者]3.让我们通过课文,回到那个物质并不发达的时代,感受作者童年时代的乐趣。二、扫除生字词障碍出示课后生字词,师指导读音、书写。三、厘清文章结构(结合预习单,梳理文章结构)1.全文围绕“我们都迷上了斗竹节人”展开了描写,仔细阅读全文,标注段落,并完成下表。谁事件表现的情感学生制作竹节人斗竹节人痴迷、投入——怨恨、沮丧——心满意足老师没收竹节人,却偷偷地玩竹节人全神贯注、忘乎所以 2.划分段落并概括大意。① 第一部分(1-2 小节):概述当时“我们”全都迷上了玩竹节人。② 第二部分(3-19 小节):描写了制作竹节人、斗竹节人的过程和乐趣,表现出孩子们对自制竹节人的自豪、对斗竹节人的痴迷。③ 第三部分(20-29 小节):叙述了老师没收竹节人,却也偷偷玩竹节人,表现出孩子们从沮丧到心满意足的情感变化。3.全文围绕一个“迷”字,向我们介绍了作者儿时风靡一时的玩具——竹节人。从制作竹节人迷到斗竹节人迷,从学生迷到老师迷,充分展示了在那个物质生活并不丰富的时代,人们是如何在简单的生活中寻找乐趣的。四、文章内容分析(一)重点解析:1.第一部分:出示:我们小时候的玩具,都是自己做的,也只能自己做。只要有一个人做了一件新鲜玩意儿,大家看了有趣,很快就能风靡全班,以至全校。“都”说明“我们”小时候物质条件并不是很好,玩具要自己做,而不像现在,可以很方便的买到各种成品;“...