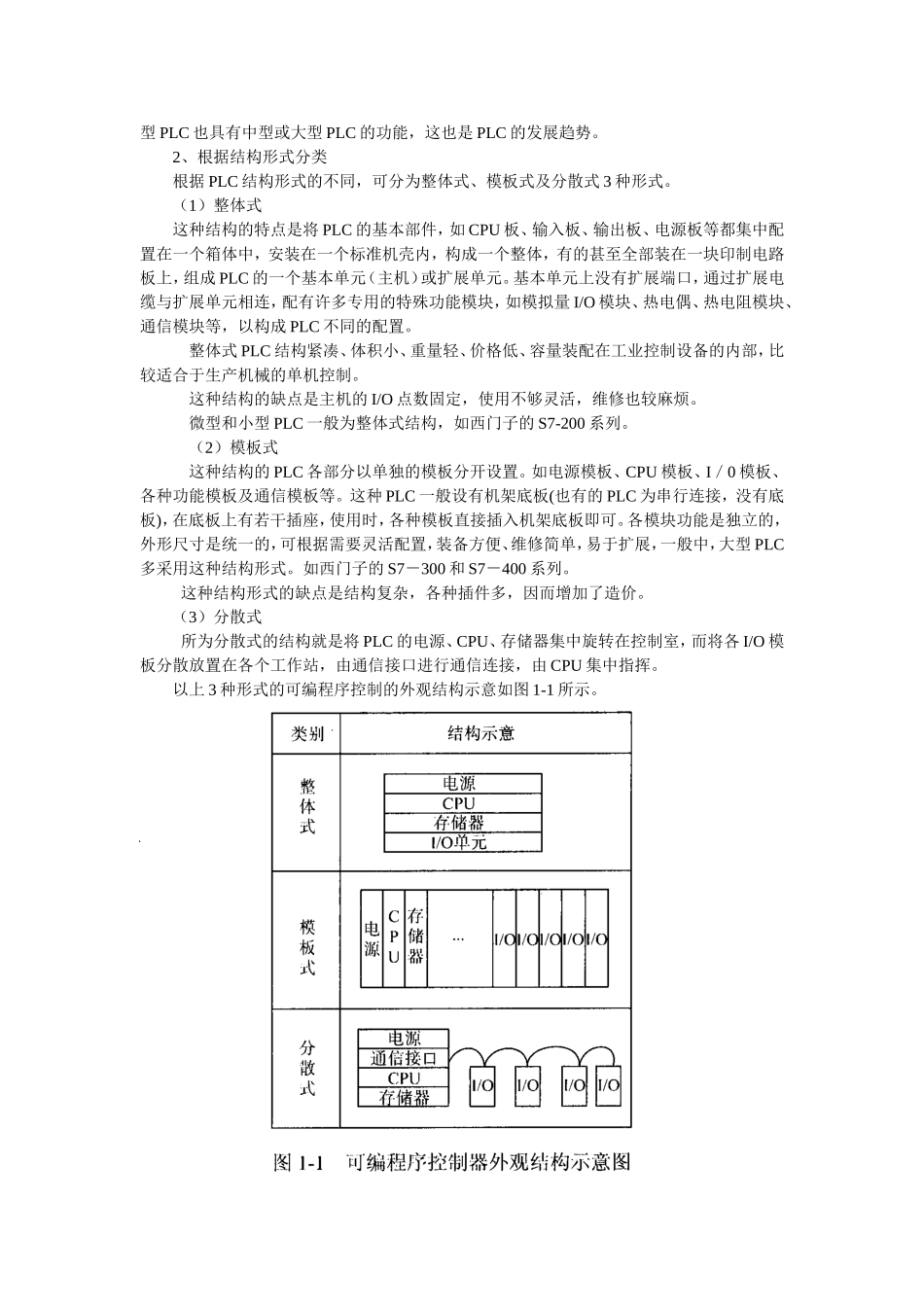

第一章可编程序控制器概述可编程序控制器(ProgrammabIeLogiccontroller,简称PLC),它是以微处理器为核心的通用工业控制装置,是在继电器一接触器控制基础上发展起来的。第一节PLC的产生、定义及分类一、PLC的产生PLC产生以前,以各种继电器为主要元件的电气控制线路承担着生产过程自动控制的艰巨任务。这些器件组成的控制系统需要大量的导线,大量的控制柜,占据大量的空间。当这些继电器运行时义产生大量的噪声,消耗大量的电能。20世纪60年代末期,美国的汽车制造业竞争激烈。各生产厂家的汽车型号不断更新,它必然要求生产线的控制亦随之改变,以及对整个控制系统重新配置。为此要寻求一种比继电器更可靠、响应速度更快、功能更强大的通用工业控制器。GM公司提出了著名的10条技术指标在社会上招标,要求控制设备制造商为其生产线提供一种新型的通用工业控制器,它应具有以下特点:①编程简单,可在现场修改程序;②维修方便,采用插件式结构;③可靠性高于继电器控制装置④体积小于继电器控制盘⑤数据可直接进入管理计算机;⑥成本可与继电器控制盘竞争;⑦输入可以是交流115V(美国电压标准):⑧输出为交流115V,2A以上⑨扩展时原系统改变最小:⑩用户存储器至少能扩展到4KB1969年美国数据设备公司(DEC)根据上述要求,研制开发出世界上第一台可编程序控制器,并在GM公司汽车生产线上首次应用功能,取得了显著的经济效益。当时人们把它称为可编程序逻辑控制器(ProgrammableLogicController),简称PLC。可编程控制器这一新技术的出现,受到国内外工程技术界的极大关注,纷纷投入力量研制。第一个把PLC商品化的是美国的哥德公司(GOULD),时间也是1969年。1971年,日本从美国引进了这项新技术,研制出日本第一台可编程序控制器。1973~1974年,德国和法国也都相继研制出自己的可编程序控制器,德国西门子公司(SIEMENS)于1973年研制出欧洲第一台PLC。我国从1974年开始研制,1977年开始工业应用。20世纪70年代后期,随着微电子技术和汁算机技术的发展,可编程序逻辑控制器具备更多的计算机功能,不仅用逻辑编程取代硬接线逻辑,还增加了运算、数据传送和处理等功能,真正成为一种电子计算机工业控制装置,而且做到了小型化和超小型化。这种采用微电脑技术的工业控制装置的功能远远超出逻辑控制、顺序控制的范围,故称为可编程序控制器,简称PC(ProgrammableController)。但由于PC容易和个人计算机(PersonalComputer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。二、PLC的定义PLC一直在飞速发展中,因此到现在为止,还未能对其下一个十分确切的定义。1982年11月国际电工委员会以(IEC)曾颁发了可编程序控制器标准草案每一稿,1985年1月发表了第二稿,1987年2月颁布了第三稿。该草案中对可编程序控制器的定义是:“可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算,顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型机械的生产过程。而有关的外围设备,都应按易于与工业系统连成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。”定义强调了PLC应直接应用于工业环境,它必须具有很强的抗干扰能力,广泛的适应能力和应用范围。这也是区别于一般微机控制系统的一种重要特征。定义强调了PLC是“数字运算操作的电子系统”,它也是一种计算机。它是“专为工业环境下应用而设计的”工业计算机。这种工业计算机采用“面向用户的指令”,因此编程方便,它能完成逻辑运算、顺序控制、定时、计数运算等操作,它还具有数字量和模拟量输入和输出的能力,并且非常容易与工业控制连成一体,易于扩充。应该强调的是,PLC与以往所讲的鼓式、机械式的顺序控制器在“可编程”方面有质的区别。由于PLC引入了微处理器及半导体存储器等新一代电子器件,并用规定的指令进行编程,可以地修改程序,即它是用软件方式来实现“可编程”的目的。三、PLC的分类PLC发展到今天,已经有很多种形式,而且功能也不尽相同,分类时,一般按以下原则来考虑。1、根据控制规模分类PLC控制规模是以所...