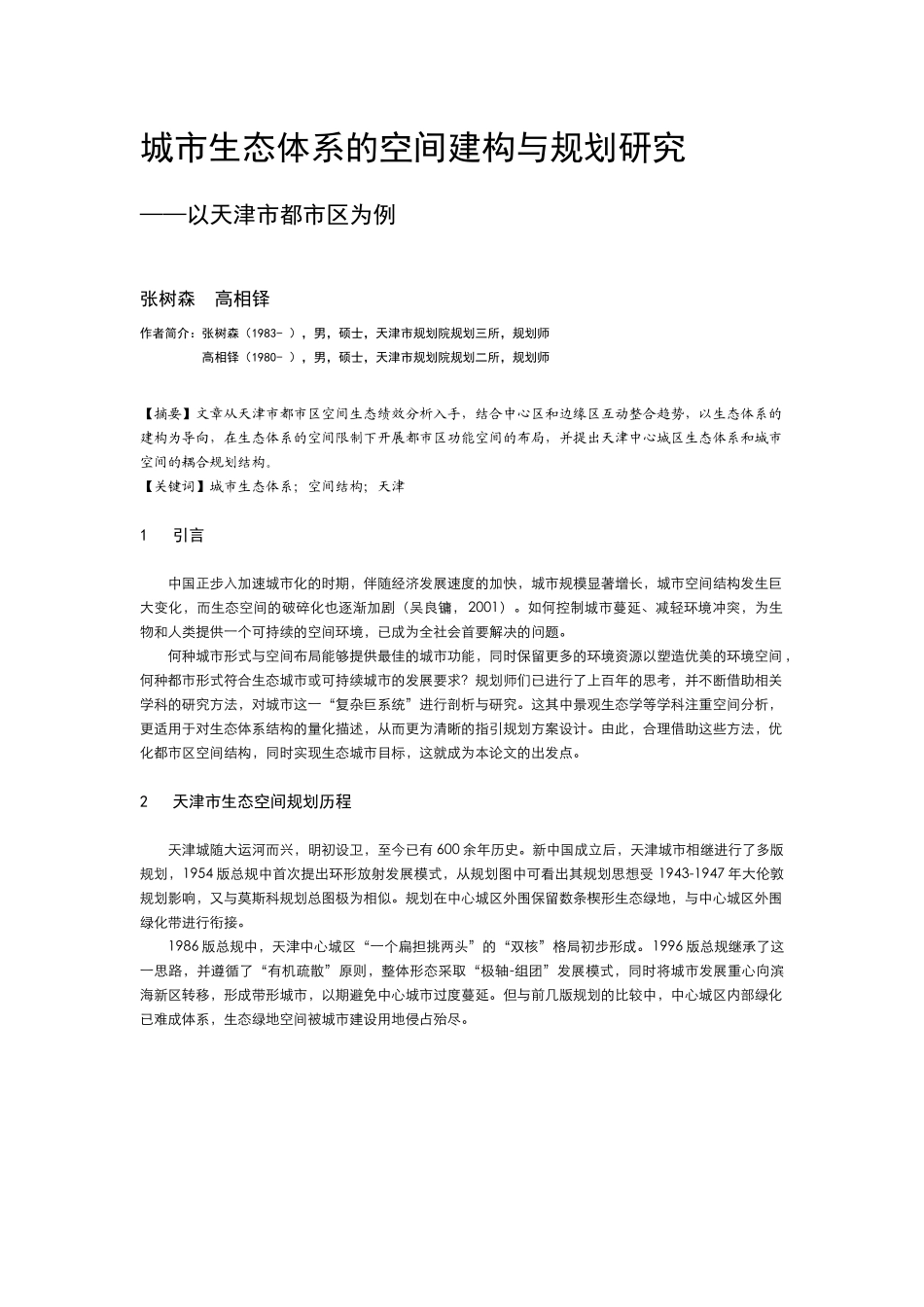

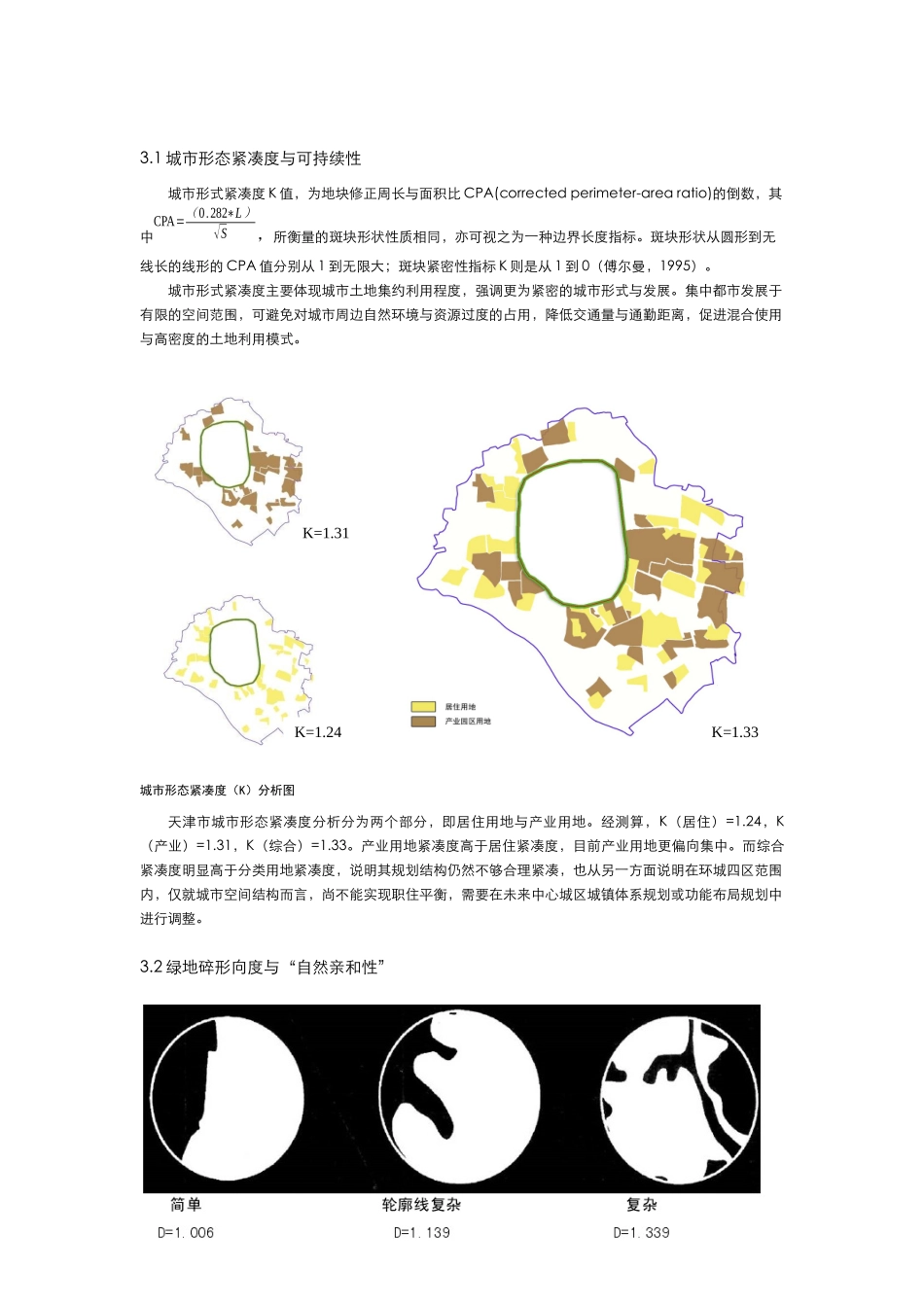

城市生态体系的空间建构与规划研究——以天津市都市区为例张树森高相铎作者简介:张树森(1983-),男,硕士,天津市规划院规划三所,规划师高相铎(1980-),男,硕士,天津市规划院规划二所,规划师【摘要】文章从天津市都市区空间生态绩效分析入手,结合中心区和边缘区互动整合趋势,以生态体系的建构为导向,在生态体系的空间限制下开展都市区功能空间的布局,并提出天津中心城区生态体系和城市空间的耦合规划结构。【关键词】城市生态体系;空间结构;天津1引言中国正步入加速城市化的时期,伴随经济发展速度的加快,城市规模显著增长,城市空间结构发生巨大变化,而生态空间的破碎化也逐渐加剧(吴良镛,2001)。如何控制城市蔓延、减轻环境冲突,为生物和人类提供一个可持续的空间环境,已成为全社会首要解决的问题。何种城市形式与空间布局能够提供最佳的城市功能,同时保留更多的环境资源以塑造优美的环境空间,何种都市形式符合生态城市或可持续城市的发展要求?规划师们已进行了上百年的思考,并不断借助相关学科的研究方法,对城市这一“复杂巨系统”进行剖析与研究。这其中景观生态学等学科注重空间分析,更适用于对生态体系结构的量化描述,从而更为清晰的指引规划方案设计。由此,合理借助这些方法,优化都市区空间结构,同时实现生态城市目标,这就成为本论文的出发点。2天津市生态空间规划历程天津城随大运河而兴,明初设卫,至今已有600余年历史。新中国成立后,天津城市相继进行了多版规划,1954版总规中首次提出环形放射发展模式,从规划图中可看出其规划思想受1943-1947年大伦敦规划影响,又与莫斯科规划总图极为相似。规划在中心城区外围保留数条楔形生态绿地,与中心城区外围绿化带进行衔接。1986版总规中,天津中心城区“一个扁担挑两头”的“双核”格局初步形成。1996版总规继承了这一思路,并遵循了“有机疏散”原则,整体形态采取“极轴-组团”发展模式,同时将城市发展重心向滨海新区转移,形成带形城市,以期避免中心城市过度蔓延。但与前几版规划的比较中,中心城区内部绿化已难成体系,生态绿地空间被城市建设用地侵占殆尽。天津市城市总体规划示意图(1954年)天津市区规划图(1986年)近年来,伴随滨海新区的快速崛起,天津市中心城区正以年均10余平方公里的速度向外拓展,周边津南、东丽、北辰、西青等外环以外4个城区(简称环城四区)也迅速膨胀。截止2008年,天津市中心城区建设用地面积已达1210km2,“扁担型”城市正逐渐发展成为2000km2以上的巨型带状城市,天津城市生态空间面临空前开发压力。为此,天津市于2010年启动“环城地区总体规划指引”研究工作,对环城四区的城镇发展战略进行统筹研究。天津市中心城区与环城四区规划拼合图天津中心城区建设用地变化(1993-2006年)3都市区空间生长的生态绩效分析在天津市环城四区生态空间测度中,使用各区规划拼合图为基本数据,将已确定生态绿地进行归类,经由地理信息系统(GIS)进行数据管理和计算工作,借助景观生态学分析方法,度量各种景观结构变迁性质,包括斑块数量、斑块大小、内部栖息地数量、连接性程度及边界长度等指标的变化。在各类景观生态研究中,都市区发展过程中所产生的地景碎裂化(土地嵌合)效应,一直是研究重点,其诸多研究方法与分析指标可为城市规划提供新的思路,也为都市区生态体系与都市区城镇功能结构整合方向提供有效指引。在天津中心城区环城四区的规划研究中,选取了比较有代表性的紧凑度指标K、绿地碎形向度D及蓝线长度指标L来对主要的生态绩效进行考核,其中城市形式紧密度D体现用地的集约程度;绿地碎形向度D体现地区生态斑块自然化程度;蓝线长度指标L体现水体与城市的接触程度。K=1.31K=1.24K=1.333.1城市形态紧凑度与可持续性城市形式紧凑度K值,为地块修正周长与面积比CPA(correctedperimeter-arearatio)的倒数,其中CPA=(0.282∗L)√S,所衡量的斑块形状性质相同,亦可视之为一种边界长度指标。斑块形状从圆形到无线长的线形的CPA值分别从1到无限大;斑块紧密性指标K则是从1到0(傅尔曼,1995)。城市形式紧凑度主要体现城市土地集约利用程度,强调更为...