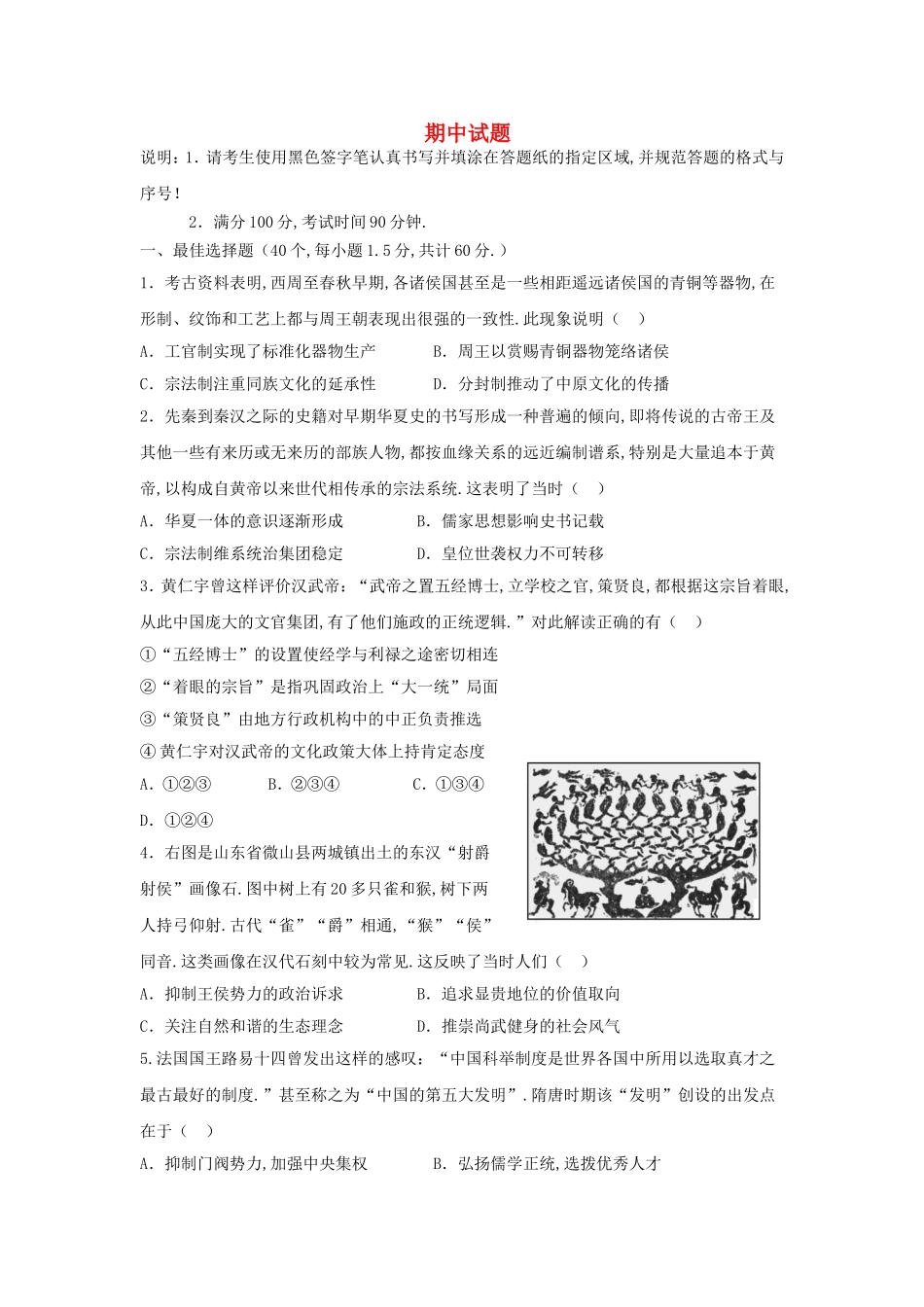

期中试题说明:1.请考生使用黑色签字笔认真书写并填涂在答题纸的指定区域,并规范答题的格式与序号!2.满分100分,考试时间90分钟.一、最佳选择题(40个,每小题1.5分,共计60分.)1.考古资料表明,西周至春秋早期,各诸侯国甚至是一些相距遥远诸侯国的青铜等器物,在形制、纹饰和工艺上都与周王朝表现出很强的一致性.此现象说明()A.工官制实现了标准化器物生产B.周王以赏赐青铜器物笼络诸侯C.宗法制注重同族文化的延承性D.分封制推动了中原文化的传播2.先秦到秦汉之际的史籍对早期华夏史的书写形成一种普遍的倾向,即将传说的古帝王及其他一些有来历或无来历的部族人物,都按血缘关系的远近编制谱系,特别是大量追本于黄帝,以构成自黄帝以来世代相传承的宗法系统.这表明了当时()A.华夏一体的意识逐渐形成B.儒家思想影响史书记载C.宗法制维系统治集团稳定D.皇位世袭权力不可转移3.黄仁宇曾这样评价汉武帝:“武帝之置五经博士,立学校之官,策贤良,都根据这宗旨着眼,从此中国庞大的文官集团,有了他们施政的正统逻辑.”对此解读正确的有()①“五经博士”的设置使经学与利禄之途密切相连②“着眼的宗旨”是指巩固政治上“大一统”局面③“策贤良”由地方行政机构中的中正负责推选④黄仁宇对汉武帝的文化政策大体上持肯定态度A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④4.右图是山东省微山县两城镇出土的东汉“射爵射侯”画像石.图中树上有20多只雀和猴,树下两人持弓仰射.古代“雀”“爵”相通,“猴”“侯”同音.这类画像在汉代石刻中较为常见.这反映了当时人们()A.抑制王侯势力的政治诉求B.追求显贵地位的价值取向C.关注自然和谐的生态理念D.推崇尚武健身的社会风气5.法国国王路易十四曾发出这样的感叹:“中国科举制度是世界各国中所用以选取真才之最古最好的制度.”甚至称之为“中国的第五大发明”.隋唐时期该“发明”创设的出发点在于()A.抑制门阀势力,加强中央集权B.弘扬儒学正统,选拨优秀人才C.防范武将专权,完善官僚体制D.强化君主专制,培养忠臣顺民6.在科举制下,无缘及第的落榜者退居乡村,栖身教馆,从事私塾教育,成为“渗透于基层的非官僚社会化组织力量,形成了国家官僚机构枝干下的广泛而稳固的根基,从而把一个巨大的农业社会不可思议地有效组织起来了”.可见,科举制()A.有助于维护社会秩序稳定B.选拔出为社会服务的人才C.起了推动农业发展的作用D.开辟了入仕做官的新途径7.有学者认为,唐代前期中央各级行政机关以及地方诸道州府,行政上皆承受于尚书省.“有事皆申尚书省取裁闻奏,不能径奏君相;诏令制敕亦必先下尚书省详定,然后下百司.”由此可见,尚书省()A.剥夺中书与门下省的权力B.拥有起草诏令制敕的职权C.阻隔皇帝与各州府的联系D.成为全国行政运行的枢纽8.秦朝中央政府中的九卿,其中的“奉常,掌宗庙礼仪”“郎中令,掌宫殿掖门戶”“卫尉,掌宫门卫屯兵”“宗正,掌彔属”“太仆,掌典马”“少府,掌治宫室”.而隋唐中央政府吏、户、礼、兵、刑、工六部分掌官员考核任、财政、札仅祭祀教育科举等、军政、司法和工程建设.材料表明()A.中国古代家国—体政治特色消失B.皇权旁落,相权加强C.皇家事务与国家事务的逐步分离D.机构精简,职能专一9.据统计,镇守云南的将官在《元史》有立传者共有100人,其中蒙古31人,色目(元朝时西部民族的统称)32人,汉人及其他民族37人.仕宦云南的官吏在《元史》中共有79传、100人之多,占《元史》列传的七分之一.这表明元朝时()A.地方行政体制发生变革B.各民族间融合加强C.重视对西南边疆的管理D.科举制度稳定发展10.据《礼记·王制》记载:“殷人养国老于右学,养庶老于左学;周人养国老于东胶,养庶老于虞庠.”唐宋以后,有由皇帝宴请老人的习俗,称为“观酺”.清朝康熙时,举办“干叟宴”,并在全社会旌表高寿老人.这种现象()A.深受儒家思想的影响B.道德教化和政治宣传的需要C.具有鲜明的等级差别D.宗法观念在生活方面的体现11.古代雅典城邦民主政治的核心力量是()A.贵族B.成年男性C.公民D.军人12.公元前6世纪初,梭伦执政期间,雅典形成了捐助制度.该制度规定,每年雅典城邦都要指定一部分富有...