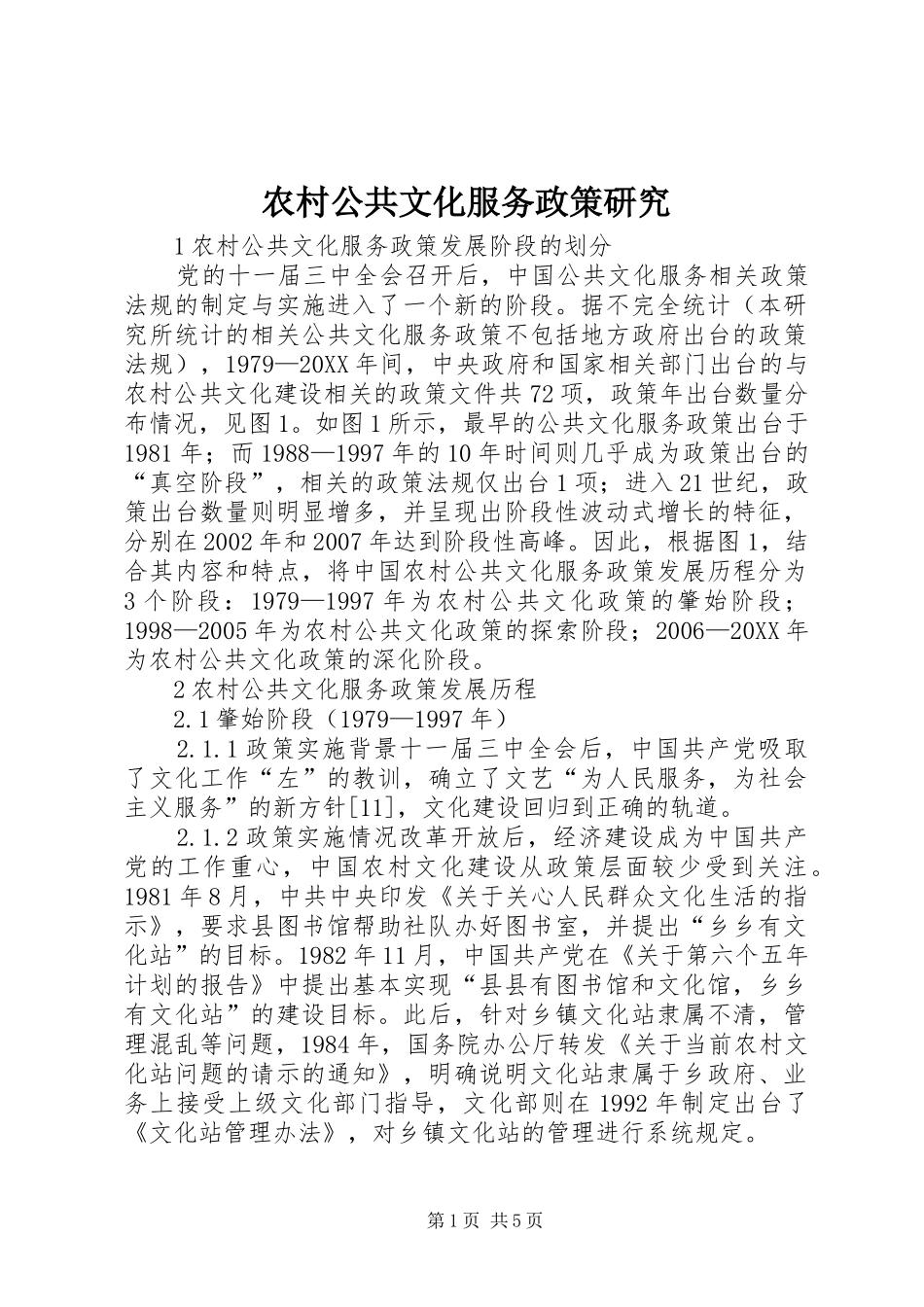

农村公共文化服务政策研究1农村公共文化服务政策发展阶段的划分党的十一届三中全会召开后,中国公共文化服务相关政策法规的制定与实施进入了一个新的阶段。据不完全统计(本研究所统计的相关公共文化服务政策不包括地方政府出台的政策法规),1979—20XX年间,中央政府和国家相关部门出台的与农村公共文化建设相关的政策文件共72项,政策年出台数量分布情况,见图1。如图1所示,最早的公共文化服务政策出台于1981年;而1988—1997年的10年时间则几乎成为政策出台的“真空阶段”,相关的政策法规仅出台1项;进入21世纪,政策出台数量则明显增多,并呈现出阶段性波动式增长的特征,分别在2002年和2007年达到阶段性高峰。因此,根据图1,结合其内容和特点,将中国农村公共文化服务政策发展历程分为3个阶段:1979—1997年为农村公共文化政策的肇始阶段;1998—2005年为农村公共文化政策的探索阶段;2006—20XX年为农村公共文化政策的深化阶段。2农村公共文化服务政策发展历程2.1肇始阶段(1979—1997年)2.1.1政策实施背景十一届三中全会后,中国共产党吸取了文化工作“左”的教训,确立了文艺“为人民服务,为社会主义服务”的新方针[11],文化建设回归到正确的轨道。2.1.2政策实施情况改革开放后,经济建设成为中国共产党的工作重心,中国农村文化建设从政策层面较少受到关注。1981年8月,中共中央印发《关于关心人民群众文化生活的指示》,要求县图书馆帮助社队办好图书室,并提出“乡乡有文化站”的目标。1982年11月,中国共产党在《关于第六个五年计划的报告》中提出基本实现“县县有图书馆和文化馆,乡乡有文化站”的建设目标。此后,针对乡镇文化站隶属不清,管理混乱等问题,1984年,国务院办公厅转发《关于当前农村文化站问题的请示的通知》,明确说明文化站隶属于乡政府、业务上接受上级文化部门指导,文化部则在1992年制定出台了《文化站管理办法》,对乡镇文化站的管理进行系统规定。第1页共5页2.1.3政策的特点及影响该阶段中国农村公共文化服务政策呈现出出台数量少、内容单一、辐射面小的特点,并且为数不多的相关政策主要集中在乡镇文化站建设上。受政策的影响,乡镇文化站建设呈现出先扬后抑情况,1979年全国乡镇文化站仅有3264个,1982年迅速发展到32780个,1985年达到53519个,而后1993年减少到46212个,1994年减少到约36054个[12-13],与文化站数量减少对应的是农村文化衰败和文化虚无现象的出现。2.2探索阶段(1998—2005年)2.2.1政策实施背景文化事业在中国国民经济和社会发展中的地位得到肯定,《国民经济和社会发展十五计划纲要》对“繁荣社会主义文化,提高文化生活质量”开辟专章进行论述。文化建设受到党中央国务院的重视,文化成为综合国力的重要标志,公共文化建设成为社会主义现代化建设的重要组成部分。2.2.2政策实施情况1998年,十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》明确要求加强农村文化设施建设,扩大广播、电视覆盖面。为贯彻落实十五届三中全会精神,同年11月,文化部印发《关于进一步加强农村文化建设的意见》从8个大方面、23个小方面对新时期中国农村文化建设工作进行指导,开启了中国农村文化工作的新局面。2002年,国务院办公厅转发《关于进一步加强基层文化建设指导意见的通知》,提出用先进文化占领城乡阵地,要把文化基础设施建到城市社区和农村社区,把文化设施建设纳入城乡建设整体规划,推进农村文化活动方式的创新,切实加大对基层文化建设的投入。2002年11月,党的十六大报告中提出了“国家支持和保障文化公益事业”、“加强文化基础设施建设,发展各类群众文化”等内容,保障人民群众的文化权利被上升到国家高度,这时虽然没有出现“公共文化服务”的具体概念,但是,国家对公共文化服务建设的序幕已经拉开,即要通过大力发展公益性文化事业来保障人民群众的基本文化权利。2005年,中共中央办公厅、国务院办公厅(简称中央两办)下发了《关于进一步加强农村文化建设的意见》,明确提出要加第2页共5页强文化基础设施建设,构建农村公共文化服务网络。与此同时,国家在1998年启动“广播电视村村通工...