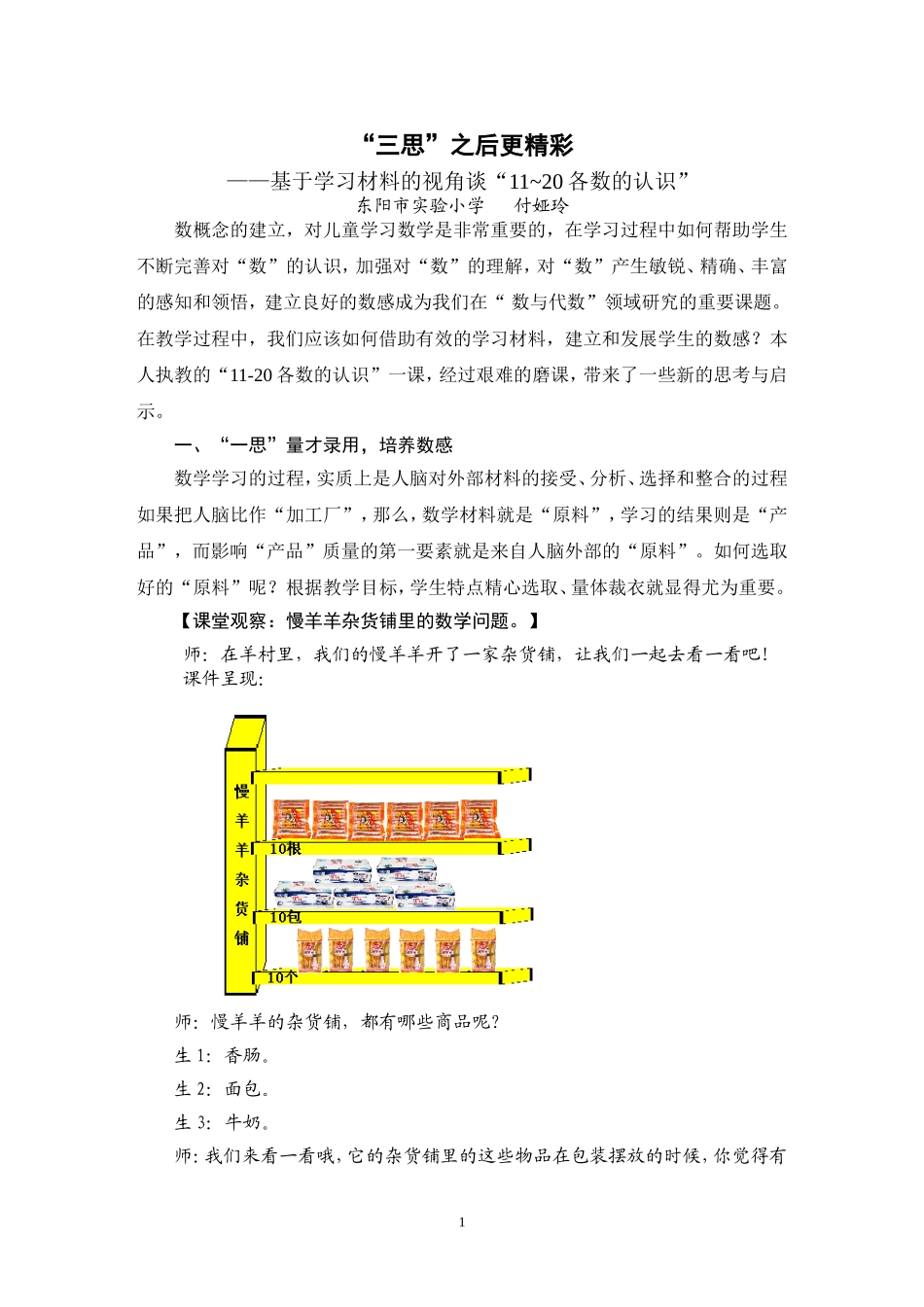

“三思”之后更精彩——基于学习材料的视角谈“11~20各数的认识”东阳市实验小学付娅玲数概念的建立,对儿童学习数学是非常重要的,在学习过程中如何帮助学生不断完善对“数”的认识,加强对“数”的理解,对“数”产生敏锐、精确、丰富的感知和领悟,建立良好的数感成为我们在“数与代数”领域研究的重要课题。在教学过程中,我们应该如何借助有效的学习材料,建立和发展学生的数感?本人执教的“11-20各数的认识”一课,经过艰难的磨课,带来了一些新的思考与启示。一、“一思”量才录用,培养数感数学学习的过程,实质上是人脑对外部材料的接受、分析、选择和整合的过程如果把人脑比作“加工厂”,那么,数学材料就是“原料”,学习的结果则是“产品”,而影响“产品”质量的第一要素就是来自人脑外部的“原料”。如何选取好的“原料”呢?根据教学目标,学生特点精心选取、量体裁衣就显得尤为重要。【课堂观察:慢羊羊杂货铺里的数学问题。】师:在羊村里,我们的慢羊羊开了一家杂货铺,让我们一起去看一看吧!课件呈现:师:慢羊羊的杂货铺,都有哪些商品呢?生1:香肠。生2:面包。生3:牛奶。师:我们来看一看哦,它的杂货铺里的这些物品在包装摆放的时候,你觉得有1什么共同的地方?生1:摆放的很整齐。师:非常整齐地摆放,小朋友们都发现了,你还发现了什么?生1:最上面香肠那里写着10根,就代表一包里面有10根,然后再看下面那里,也有10包,意思是一箱有10包牛奶,再看下面,这里有10个,它就代表1包有10个。师:那么生活中有没有见过这样10个东西一包或一盒放在一起的?生1:在商店里非常多。师:我们的杂货铺开张了,第一位小顾客来了,看看谁来了?课件呈现:师:喜羊羊来了,它说想买10根香肠,你觉得慢羊羊会怎么给它呢?生1:把一个袋子给它。师:是不是这样啊?(课件演示:将一包香肠拖动至喜羊羊处)生齐:对。师:怎么这么方便呀?生2:因为刚才一包里面有10根香肠,所以一包全给它。师:就是10根了,是吧?这一包里面有10根,也就是有一个几了?1个十是吧?(板书:1个十)师:10根香肠10个一,看来1个十就是10个一了。(板书:1个十就是10个一)师:第二个小朋友来了,看看谁来了。课件呈现:2师:美羊羊也要买香肠,它想买14根香肠,你觉得怎么给呢?生1:先给它10根,再从一包香肠里撕下来再给它4根。师:那这10根怎么给?生2:给它一包就可以了。师:那你觉得它的给法方便吗?生齐:方便。师:为什么这样就是14根了?生1:因为10加4等于14。师:这个10你从哪里看出来的呀?生1(手指着屏幕):因为那边有一个10根。师:说明一包就是10根,这10根扎成一包,就变成了1个十,再加4根,合起来就是14根了。分析:在这个片段中,教师呈现了慢羊羊杂货铺的柜台后,老师问了三个问题。问题一:这是慢羊羊杂货铺的展示柜,这些物品在包装时有什么共同点?问题二:喜羊羊要买10根香肠,慢羊羊会怎么给呢?问题三:又来了一位顾客想买14根香肠,你觉得慢羊羊又会怎么拿呢?三个切实有趣的问题牢牢吸引了学生,同时也让学生初步感受日常生活中“以十为单位“,体会其便捷性的目标自然而然地达成。究其成功的原因主要是情境的创设,它既符合学生的年龄特点,又突出了本节课的重点。《数学课程标准》强调:“让学生亲身经历将实际问题抽象出数学模型并进行解释与应用的过程。“这个过程就是数学化的过程。培养学生的数感就是让学生更多地接触和解决现实问题,有意识地将现实问题与数量关系建立起联系。要使学生学会从现实情境中提出问题,选择恰当的方法解决问题,并对运算结果的合理性作出解释。因此,在数学教学中,我们要创设各种生活情境,量材录用,让学生在自主探索的过程中建立起良好的数感,体会到数学的价值。二、“二思”老材新用,夯实数感选择适合学生的学习材料是非常重要的,数的认识教学离不开常用的教学材料——计数器、小棒、小方块,等等。一年级的孩子从5以内数的认识开始,就会与小棒结下不解之缘。我们是否应该反思:学生看到同样地材料出现在不同的课堂教学中,会始终保持最初的热情吗?我们是否应该考虑让“老材新用”,从而激3活学生的思维?...