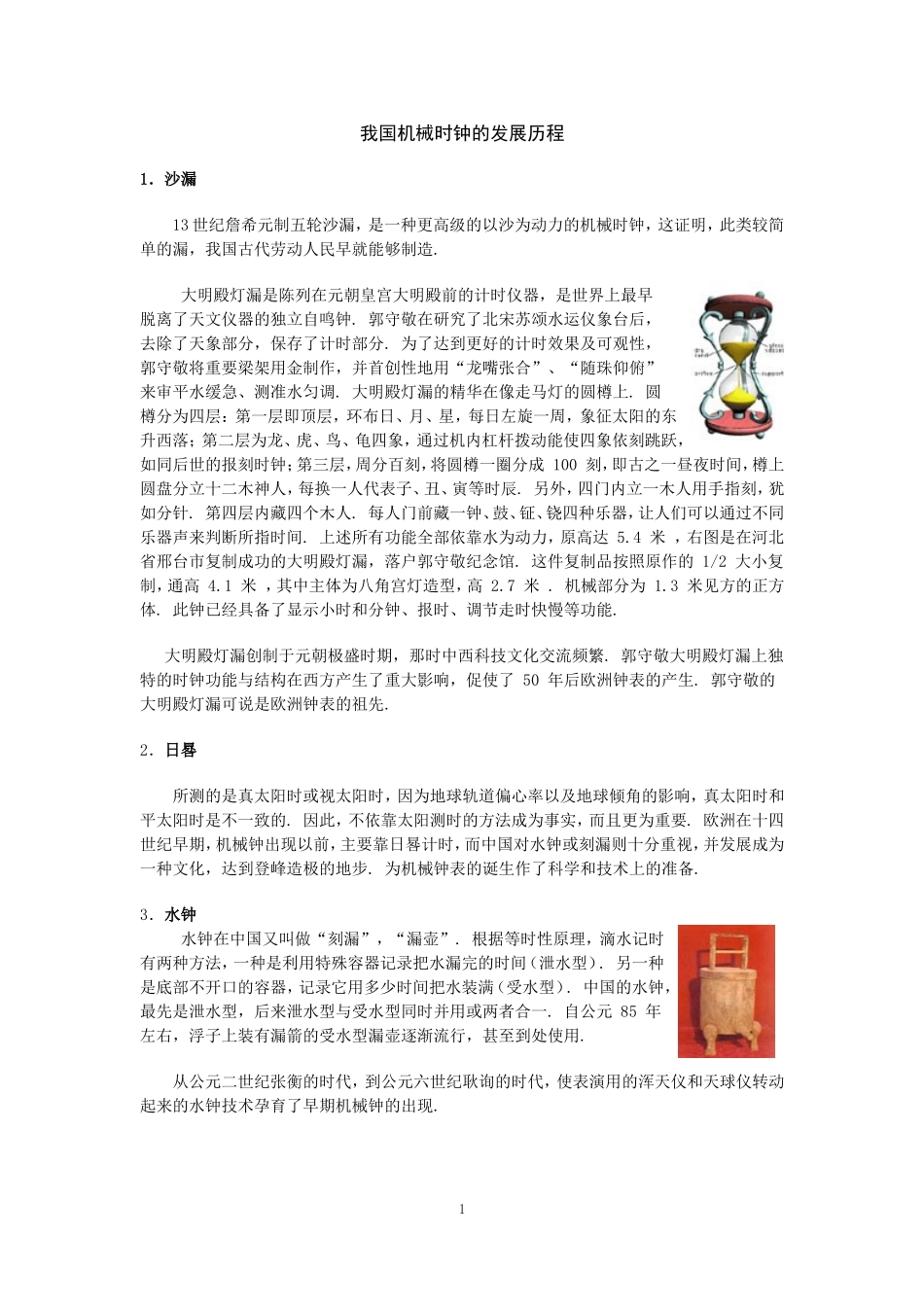

我国机械时钟的发展历程1.沙漏13世纪詹希元制五轮沙漏,是一种更高级的以沙为动力的机械时钟,这证明,此类较简单的漏,我国古代劳动人民早就能够制造.大明殿灯漏是陈列在元朝皇宫大明殿前的计时仪器,是世界上最早脱离了天文仪器的独立自鸣钟.郭守敬在研究了北宋苏颂水运仪象台后,去除了天象部分,保存了计时部分.为了达到更好的计时效果及可观性,郭守敬将重要梁架用金制作,并首创性地用“龙嘴张合”、“随珠仰俯”来审平水缓急、测准水匀调.大明殿灯漏的精华在像走马灯的圆樽上.圆樽分为四层:第一层即顶层,环布日、月、星,每日左旋一周,象征太阳的东升西落;第二层为龙、虎、鸟、龟四象,通过机内杠杆拨动能使四象依刻跳跃,如同后世的报刻时钟;第三层,周分百刻,将圆樽一圈分成100刻,即古之一昼夜时间,樽上圆盘分立十二木神人,每换一人代表子、丑、寅等时辰.另外,四门内立一木人用手指刻,犹如分针.第四层内藏四个木人.每人门前藏一钟、鼓、钲、铙四种乐器,让人们可以通过不同乐器声来判断所指时间.上述所有功能全部依靠水为动力,原高达5.4米,右图是在河北省邢台市复制成功的大明殿灯漏,落户郭守敬纪念馆.这件复制品按照原作的1/2大小复制,通高4.1米,其中主体为八角宫灯造型,高2.7米.机械部分为1.3米见方的正方体.此钟已经具备了显示小时和分钟、报时、调节走时快慢等功能.大明殿灯漏创制于元朝极盛时期,那时中西科技文化交流频繁.郭守敬大明殿灯漏上独特的时钟功能与结构在西方产生了重大影响,促使了50年后欧洲钟表的产生.郭守敬的大明殿灯漏可说是欧洲钟表的祖先.2.日晷所测的是真太阳时或视太阳时,因为地球轨道偏心率以及地球倾角的影响,真太阳时和平太阳时是不一致的.因此,不依靠太阳测时的方法成为事实,而且更为重要.欧洲在十四世纪早期,机械钟出现以前,主要靠日晷计时,而中国对水钟或刻漏则十分重视,并发展成为一种文化,达到登峰造极的地步.为机械钟表的诞生作了科学和技术上的准备.3.水钟水钟在中国又叫做“刻漏”,“漏壶”.根据等时性原理,滴水记时有两种方法,一种是利用特殊容器记录把水漏完的时间(泄水型).另一种是底部不开口的容器,记录它用多少时间把水装满(受水型).中国的水钟,最先是泄水型,后来泄水型与受水型同时并用或两者合一.自公元85年左右,浮子上装有漏箭的受水型漏壶逐渐流行,甚至到处使用.从公元二世纪张衡的时代,到公元六世纪耿询的时代,使表演用的浑天仪和天球仪转动起来的水钟技术孕育了早期机械钟的出现.1公元25年,一行和梁令瓒发明了擒纵机构,这种装置实质上就是早期的机械时钟,早于欧洲六个世纪.中国的浑天仪在长期的发展过程中往往形式上是天文观测仪器,而本质上是时钟装置,因为从张衡时代起,天文技术人员一直想做一种缓慢放置的齿轮,以便达到与天上的周日视运动步调一致.公元725年一行和梁令瓒实质上解决了这一难题,因此,皇室对设在宫中放置不停的天球(天文钟)感兴趣是毫不奇怪的.【水运仪象台】公元1088年~1090年,苏颂和他的同事们在开封建立的水运仪像台是机械时钟和观测用浑仪的完美结合,在原理上是成功的,因此,可以说他比罗伯特、胡克先行六个世纪,比方和斐先行七个半世纪.2