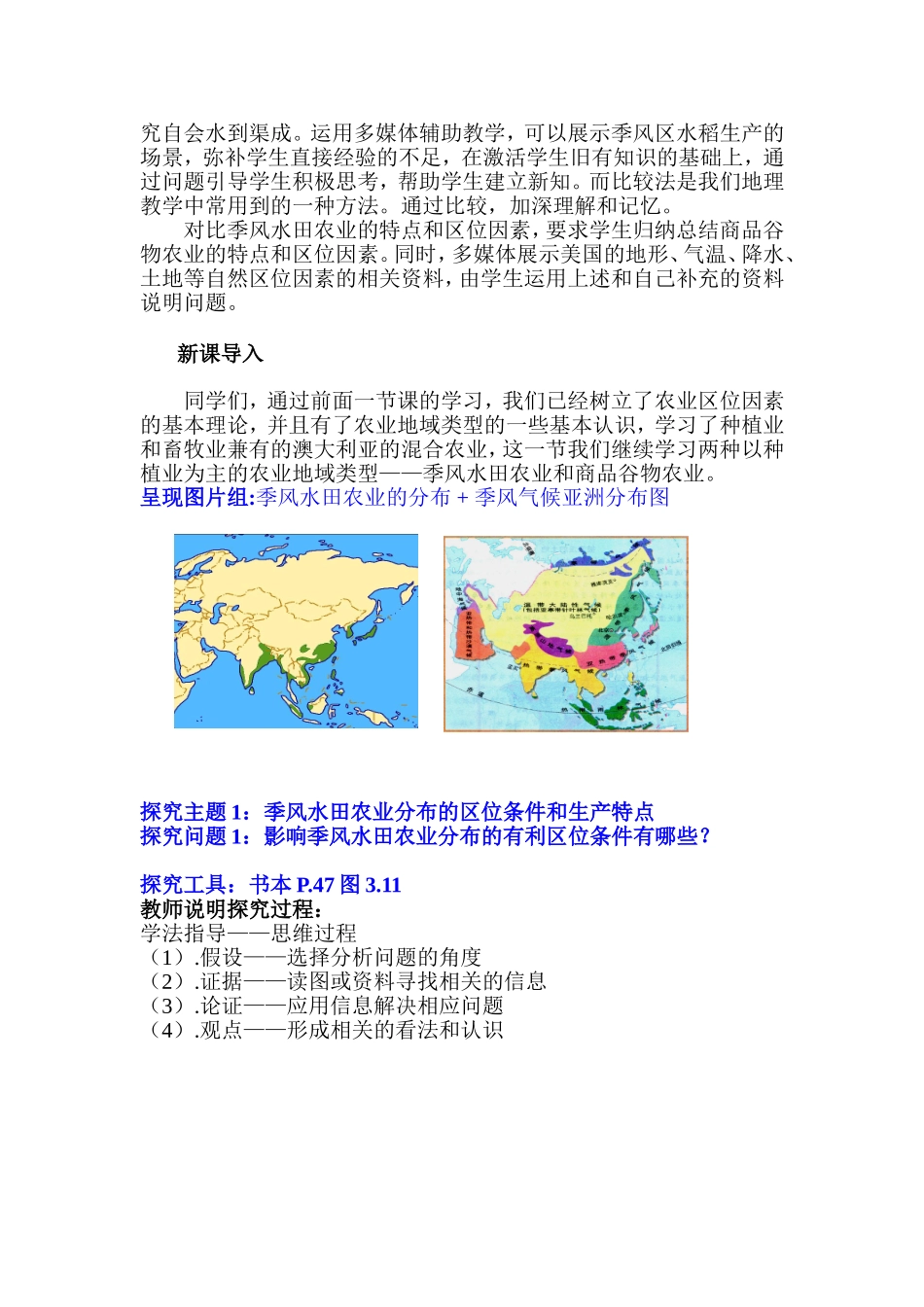

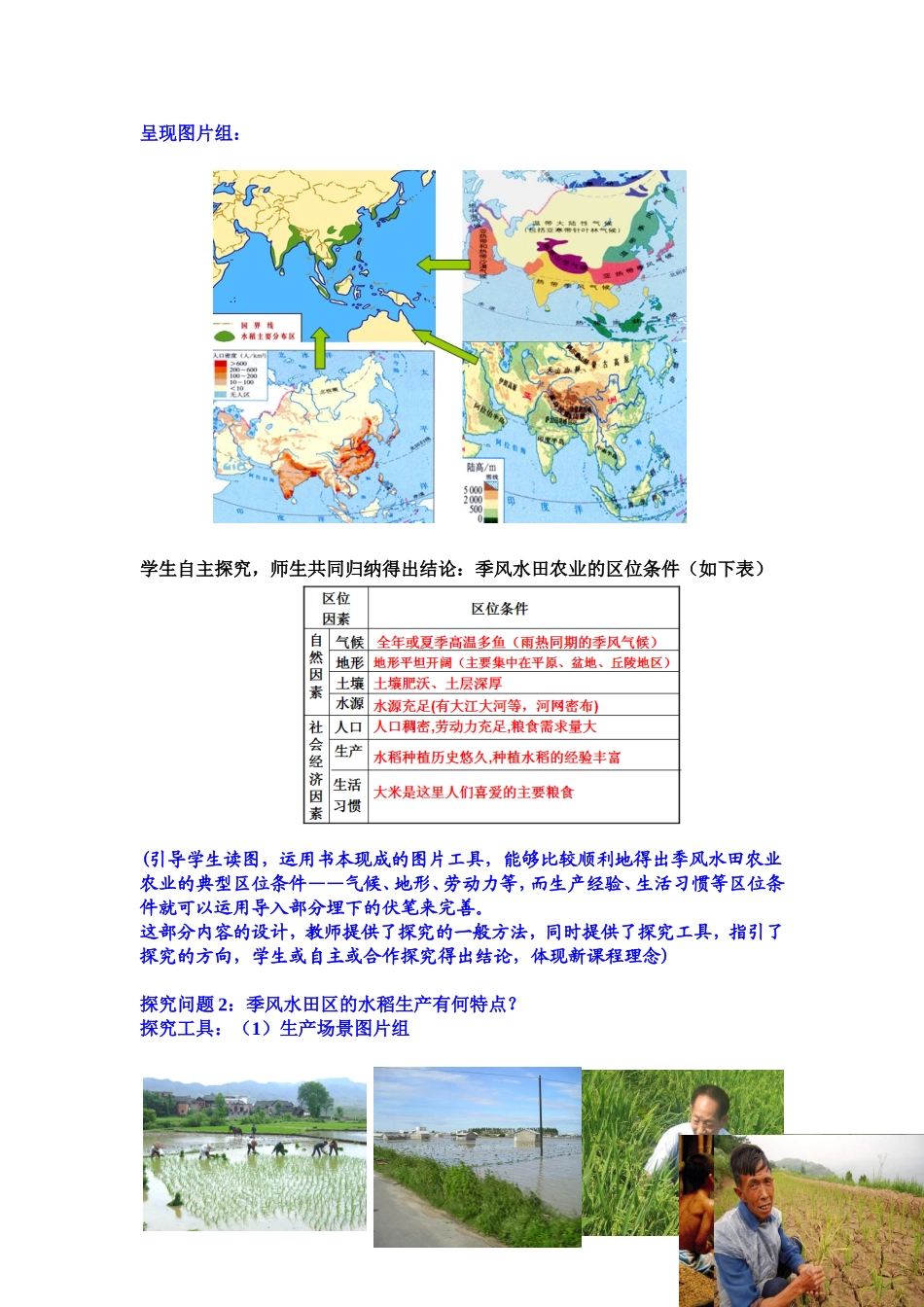

第三章农业地域的形成与发展第二节《以种植业为主的农业地域类型》的教学设计本节教材分析【教学目标】一、知识与技能1.了解两种农业地域类型——季风水田农业和商品谷物农业。分析气候、地形、劳动力对水稻分布的影响。通过读图分析,训练学生的读图分析能力。2.通过学习商品谷物农业,学会分析主要区位因素之间的关系,学会绘制简单图表表达地理事物。3.理解季风水田农业和商品谷物农业的主要差异及它们的区位因素的差别。二、过程与方法1.通过对季风水田农业形成的区位因素的分析,训练读图分析能力。2.分析亚洲水稻生产商品率低的原因,找出这些区位因素之间的因果关系,学会分析问题和解决问题。3.在分析商品谷物农业时,采用绘制概念图框的形式,训练地理图表的绘制能力。三、情感、态度与价值观1.理解自然条件是人类生产活动的基础,制约着人类农业活动类型。2.培养学生顺应自然、尊重客观规律的观念。3.理解科技是第一生产力,科技可以改变农业生产的区位因素。【教学重点】1.理解两类农业地域类型的区位因素。2.提高利用资料分析问题、解决问题的能力。【教学难点】两种农业地域类型特点的归纳和比较。【教学建议】本节在前面学习了《农业的区位选择》之后,讲述“季风水田农业”和“商品谷物农业”两种以种植业为主的农业地域类型。对这两种种植业做具体分析,是对前面内容的加深和升华。同时本节与下一节《以畜牧业为主的农业地域类型》在内容的安排上是并列关系。从宏观上看,本节既是前面知识的加深和升华,又是后面知识的对比和参照。季风水田农业的特点和区位因素是重点也是难点。其一,学生的地理基础和生活经验不足,而归纳总结能力又是学生的薄弱环节。其二,季风水田农业的地域特点必须结合具体的区域实际,内容比较复杂,学生掌握起来比较困难,构成本节的难点。以上是对教材的分析,根据教材内容和学情分析,可以采用问题引导式教学法,多媒体辅助教学法和比较法。之所以采用问题引导式教学法,是因为如果将问题分解为一个个梯级深入的小问题,则探究自会水到渠成。运用多媒体辅助教学,可以展示季风区水稻生产的场景,弥补学生直接经验的不足,在激活学生旧有知识的基础上,通过问题引导学生积极思考,帮助学生建立新知。而比较法是我们地理教学中常用到的一种方法。通过比较,加深理解和记忆。对比季风水田农业的特点和区位因素,要求学生归纳总结商品谷物农业的特点和区位因素。同时,多媒体展示美国的地形、气温、降水、土地等自然区位因素的相关资料,由学生运用上述和自己补充的资料说明问题。新课导入同学们,通过前面一节课的学习,我们已经树立了农业区位因素的基本理论,并且有了农业地域类型的一些基本认识,学习了种植业和畜牧业兼有的澳大利亚的混合农业,这一节我们继续学习两种以种植业为主的农业地域类型——季风水田农业和商品谷物农业。呈现图片组:季风水田农业的分布+季风气候亚洲分布图探究主题1:季风水田农业分布的区位条件和生产特点探究问题1:影响季风水田农业分布的有利区位条件有哪些?探究工具:书本P.47图3.11教师说明探究过程:学法指导——思维过程(1).假设——选择分析问题的角度(2).证据——读图或资料寻找相关的信息(3).论证——应用信息解决相应问题(4).观点——形成相关的看法和认识呈现图片组:学生自主探究,师生共同归纳得出结论:季风水田农业的区位条件(如下表)(引导学生读图,运用书本现成的图片工具,能够比较顺利地得出季风水田农业农业的典型区位条件——气候、地形、劳动力等,而生产经验、生活习惯等区位条件就可以运用导入部分埋下的伏笔来完善。这部分内容的设计,教师提供了探究的一般方法,同时提供了探究工具,指引了探究的方向,学生或自主或合作探究得出结论,体现新课程理念)探究问题2:季风水田区的水稻生产有何特点?探究工具:(1)生产场景图片组(2)背景资料(学案方式呈现)材料一:稻米生产包括田间的稻谷生产和工厂的碾米,要经过晒种、选种、浸种催芽、秧田准备、播种、育秧、整地、插秧、施肥、除草、防病、治虫、灌水排水、收割、脱粒、干燥、碾米等过程。特别是我国南方的双季...