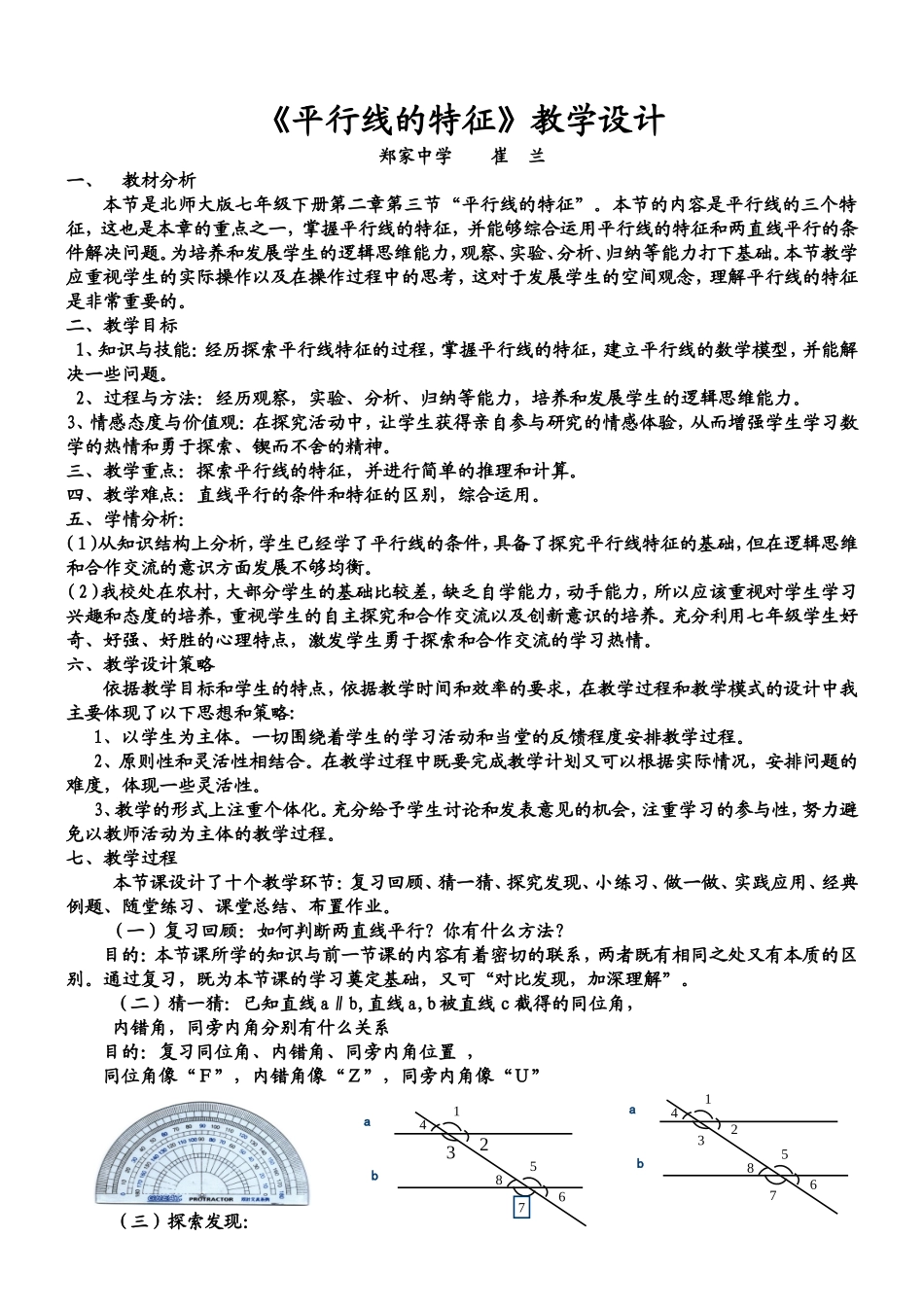

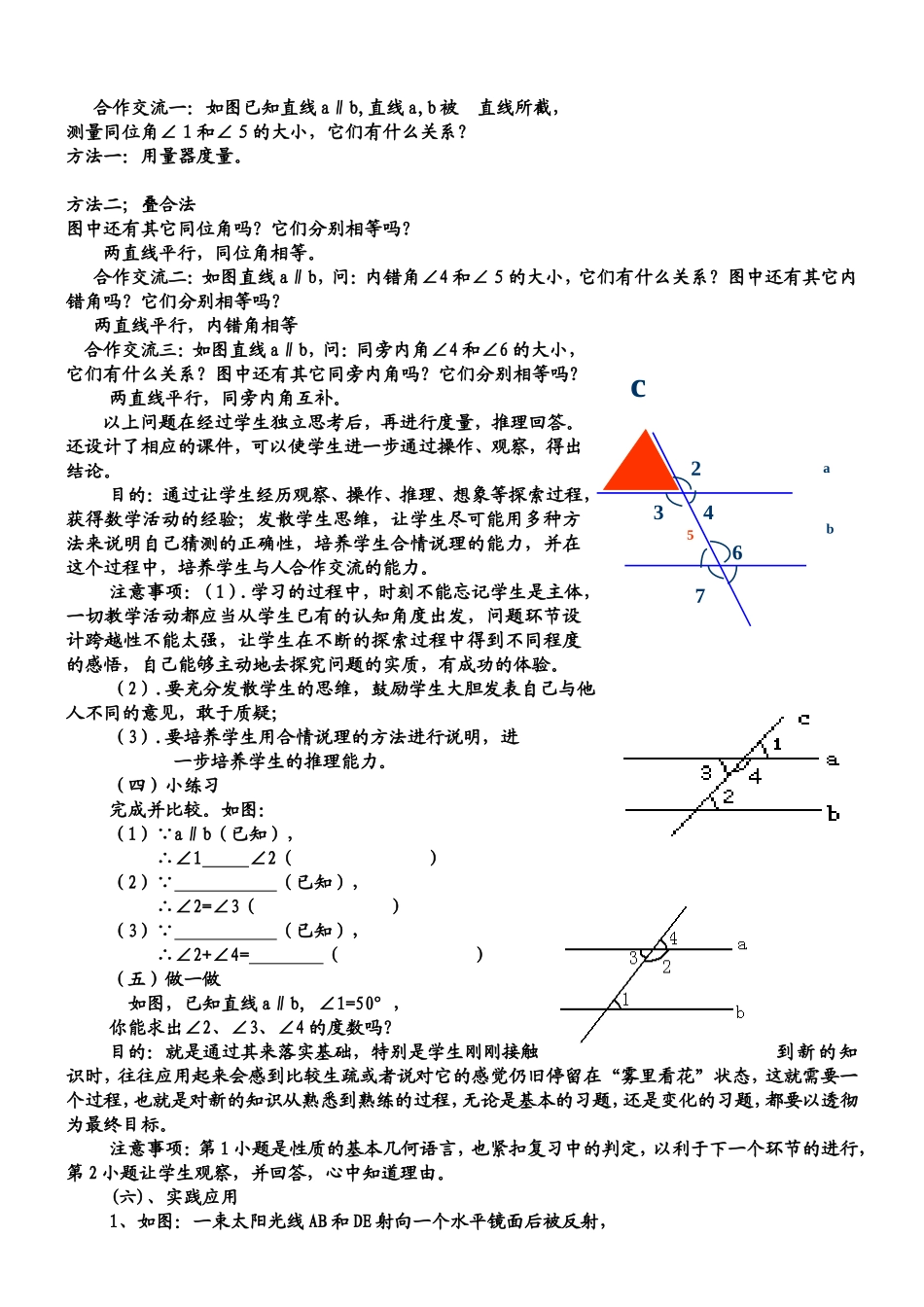

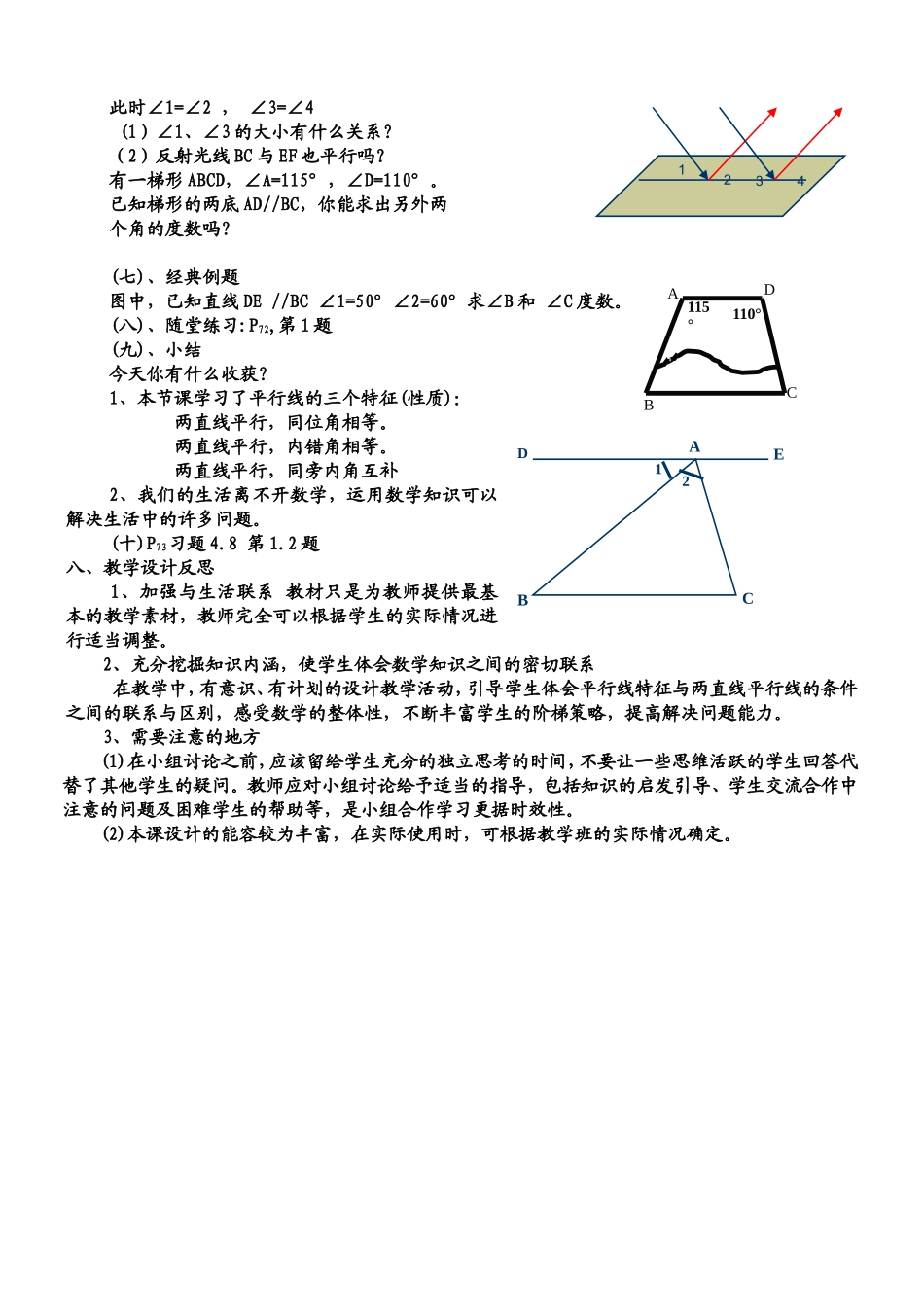

《平行线的特征》教学设计郑家中学崔兰一、教材分析本节是北师大版七年级下册第二章第三节“平行线的特征”。本节的内容是平行线的三个特征,这也是本章的重点之一,掌握平行线的特征,并能够综合运用平行线的特征和两直线平行的条件解决问题。为培养和发展学生的逻辑思维能力,观察、实验、分析、归纳等能力打下基础。本节教学应重视学生的实际操作以及在操作过程中的思考,这对于发展学生的空间观念,理解平行线的特征是非常重要的。二、教学目标1、知识与技能:经历探索平行线特征的过程,掌握平行线的特征,建立平行线的数学模型,并能解决一些问题。2、过程与方法:经历观察,实验、分析、归纳等能力,培养和发展学生的逻辑思维能力。3、情感态度与价值观:在探究活动中,让学生获得亲自参与研究的情感体验,从而增强学生学习数学的热情和勇于探索、锲而不舍的精神。三、教学重点:探索平行线的特征,并进行简单的推理和计算。四、教学难点:直线平行的条件和特征的区别,综合运用。五、学情分析:(1)从知识结构上分析,学生已经学了平行线的条件,具备了探究平行线特征的基础,但在逻辑思维和合作交流的意识方面发展不够均衡。(2)我校处在农村,大部分学生的基础比较差,缺乏自学能力,动手能力,所以应该重视对学生学习兴趣和态度的培养,重视学生的自主探究和合作交流以及创新意识的培养。充分利用七年级学生好奇、好强、好胜的心理特点,激发学生勇于探索和合作交流的学习热情。六、教学设计策略依据教学目标和学生的特点,依据教学时间和效率的要求,在教学过程和教学模式的设计中我主要体现了以下思想和策略:1、以学生为主体。一切围绕着学生的学习活动和当堂的反馈程度安排教学过程。2、原则性和灵活性相结合。在教学过程中既要完成教学计划又可以根据实际情况,安排问题的难度,体现一些灵活性。3、教学的形式上注重个体化。充分给予学生讨论和发表意见的机会,注重学习的参与性,努力避免以教师活动为主体的教学过程。七、教学过程本节课设计了十个教学环节:复习回顾、猜一猜、探究发现、小练习、做一做、实践应用、经典例题、随堂练习、课堂总结、布置作业。(一)复习回顾:如何判断两直线平行?你有什么方法?目的:本节课所学的知识与前一节课的内容有着密切的联系,两者既有相同之处又有本质的区别。通过复习,既为本节课的学习奠定基础,又可“对比发现,加深理解”。(二)猜一猜:已知直线a∥b,直线a,b被直线c截得的同位角,内错角,同旁内角分别有什么关系目的:复习同位角、内错角、同旁内角位置,同位角像“F”,内错角像“Z”,同旁内角像“U”(三)探索发现:ab14325867ab14325867合作交流一:如图已知直线a∥b,直线a,b被直线所截,测量同位角∠1和∠5的大小,它们有什么关系?方法一:用量器度量。方法二;叠合法图中还有其它同位角吗?它们分别相等吗?两直线平行,同位角相等。合作交流二:如图直线a∥b,问:内错角∠4和∠5的大小,它们有什么关系?图中还有其它内错角吗?它们分别相等吗?两直线平行,内错角相等合作交流三:如图直线a∥b,问:同旁内角∠4和∠6的大小,它们有什么关系?图中还有其它同旁内角吗?它们分别相等吗?两直线平行,同旁内角互补。以上问题在经过学生独立思考后,再进行度量,推理回答。还设计了相应的课件,可以使学生进一步通过操作、观察,得出结论。目的:通过让学生经历观察、操作、推理、想象等探索过程,获得数学活动的经验;发散学生思维,让学生尽可能用多种方法来说明自己猜测的正确性,培养学生合情说理的能力,并在这个过程中,培养学生与人合作交流的能力。注意事项:(1).学习的过程中,时刻不能忘记学生是主体,一切教学活动都应当从学生已有的认知角度出发,问题环节设计跨越性不能太强,让学生在不断的探索过程中得到不同程度的感悟,自己能够主动地去探究问题的实质,有成功的体验。(2).要充分发散学生的思维,鼓励学生大胆发表自己与他人不同的意见,敢于质疑;(3).要培养学生用合情说理的方法进行说明,进一步培养学生的推理能力。(四)小练习完成并比较。如图:(1) a∥b(...