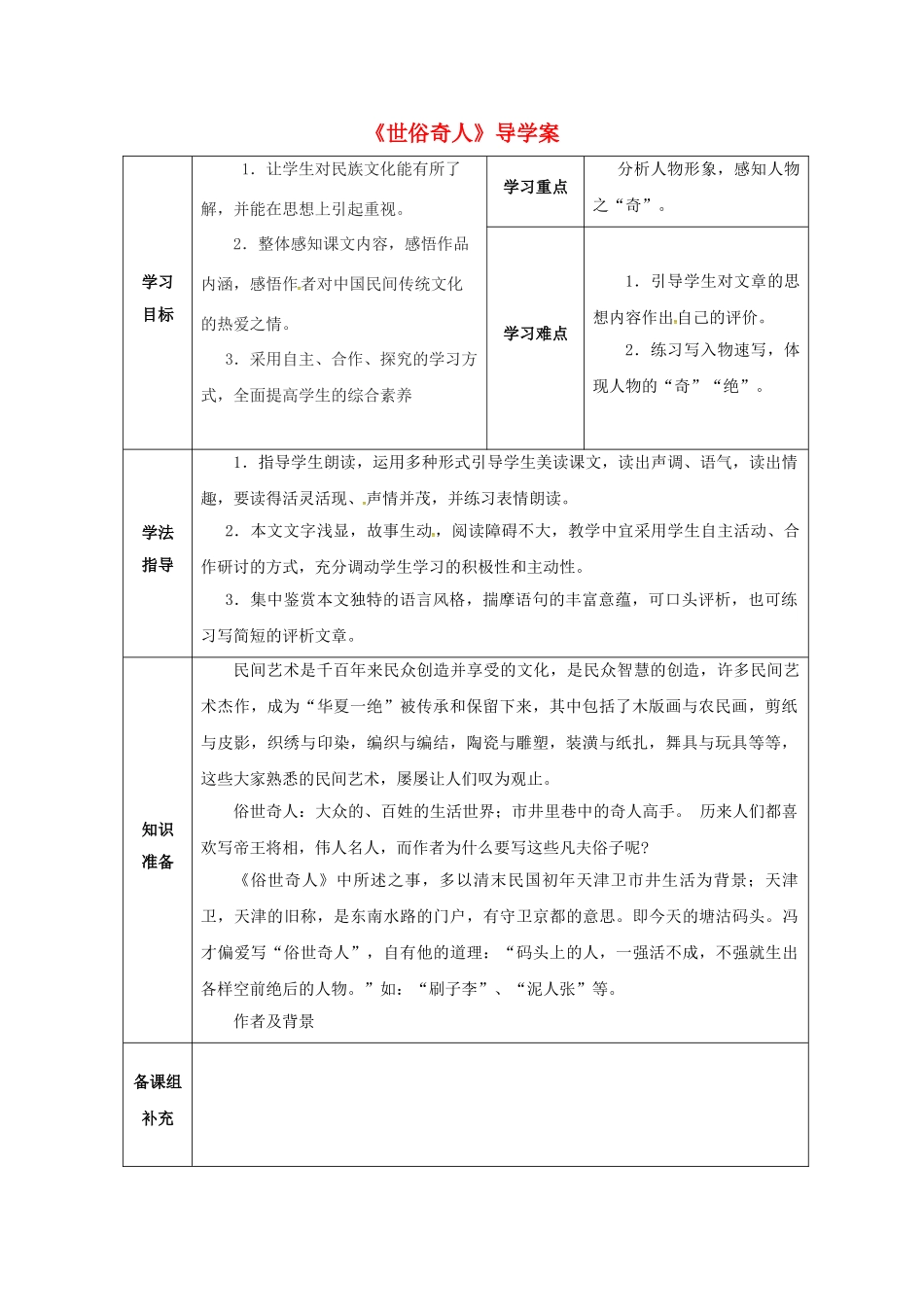

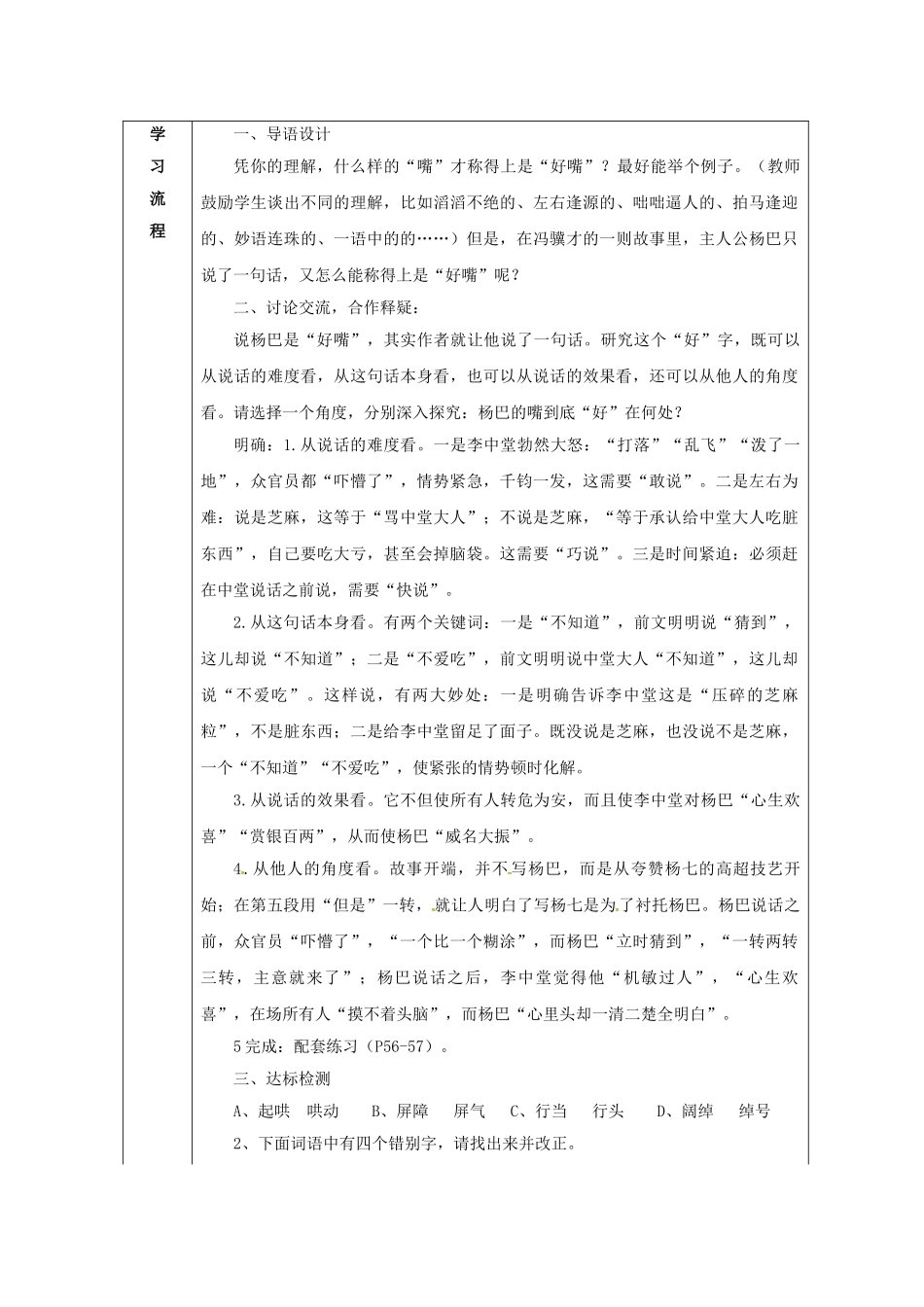

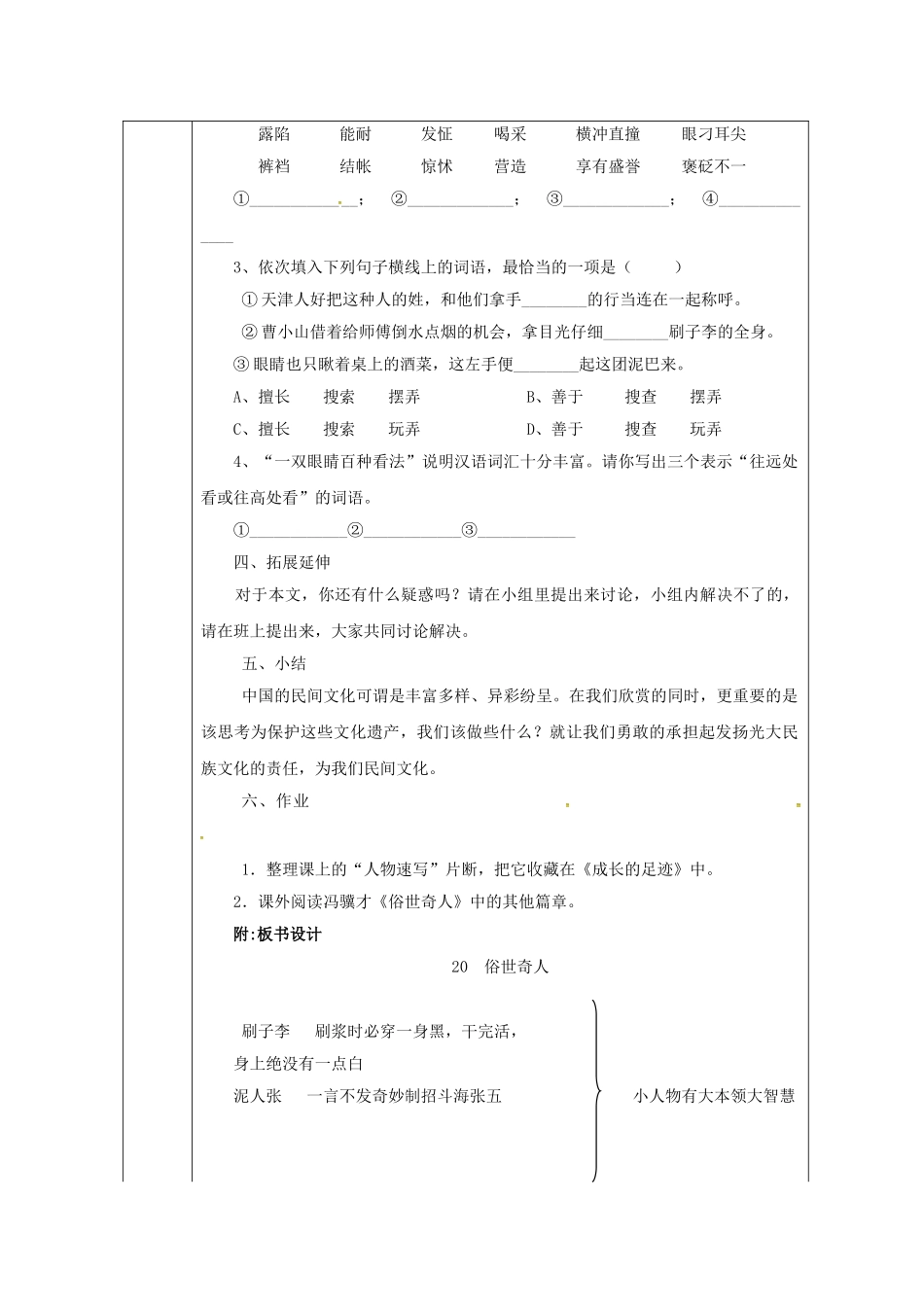

《世俗奇人》导学案学习目标1.让学生对民族文化能有所了解,并能在思想上引起重视。2.整体感知课文内容,感悟作品内涵,感悟作者对中国民间传统文化的热爱之情。3.采用自主、合作、探究的学习方式,全面提高学生的综合素养学习重点分析人物形象,感知人物之“奇”。学习难点1.引导学生对文章的思想内容作出自己的评价。2.练习写入物速写,体现人物的“奇”“绝”。学法指导1.指导学生朗读,运用多种形式引导学生美读课文,读出声调、语气,读出情趣,要读得活灵活现、声情并茂,并练习表情朗读。2.本文文字浅显,故事生动,阅读障碍不大,教学中宜采用学生自主活动、合作研讨的方式,充分调动学生学习的积极性和主动性。3.集中鉴赏本文独特的语言风格,揣摩语句的丰富意蕴,可口头评析,也可练习写简短的评析文章。知识准备民间艺术是千百年来民众创造并享受的文化,是民众智慧的创造,许多民间艺术杰作,成为“华夏一绝”被传承和保留下来,其中包括了木版画与农民画,剪纸与皮影,织绣与印染,编织与编结,陶瓷与雕塑,装潢与纸扎,舞具与玩具等等,这些大家熟悉的民间艺术,屡屡让人们叹为观止。俗世奇人:大众的、百姓的生活世界;市井里巷中的奇人高手。历来人们都喜欢写帝王将相,伟人名人,而作者为什么要写这些凡夫俗子呢?《俗世奇人》中所述之事,多以清末民国初年天津卫市井生活为背景;天津卫,天津的旧称,是东南水路的门户,有守卫京都的意思。即今天的塘沽码头。冯才偏爱写“俗世奇人”,自有他的道理:“码头上的人,一强活不成,不强就生出各样空前绝后的人物。”如:“刷子李”、“泥人张”等。作者及背景备课组补充学习流程一、导语设计凭你的理解,什么样的“嘴”才称得上是“好嘴”?最好能举个例子。(教师鼓励学生谈出不同的理解,比如滔滔不绝的、左右逢源的、咄咄逼人的、拍马逢迎的、妙语连珠的、一语中的的……)但是,在冯骥才的一则故事里,主人公杨巴只说了一句话,又怎么能称得上是“好嘴”呢?二、讨论交流,合作释疑:说杨巴是“好嘴”,其实作者就让他说了一句话。研究这个“好”字,既可以从说话的难度看,从这句话本身看,也可以从说话的效果看,还可以从他人的角度看。请选择一个角度,分别深入探究:杨巴的嘴到底“好”在何处?明确:1.从说话的难度看。一是李中堂勃然大怒:“打落”“乱飞”“泼了一地”,众官员都“吓懵了”,情势紧急,千钧一发,这需要“敢说”。二是左右为难:说是芝麻,这等于“骂中堂大人”;不说是芝麻,“等于承认给中堂大人吃脏东西”,自己要吃大亏,甚至会掉脑袋。这需要“巧说”。三是时间紧迫:必须赶在中堂说话之前说,需要“快说”。2.从这句话本身看。有两个关键词:一是“不知道”,前文明明说“猜到”,这儿却说“不知道”;二是“不爱吃”,前文明明说中堂大人“不知道”,这儿却说“不爱吃”。这样说,有两大妙处:一是明确告诉李中堂这是“压碎的芝麻粒”,不是脏东西;二是给李中堂留足了面子。既没说是芝麻,也没说不是芝麻,一个“不知道”“不爱吃”,使紧张的情势顿时化解。3.从说话的效果看。它不但使所有人转危为安,而且使李中堂对杨巴“心生欢喜”“赏银百两”,从而使杨巴“威名大振”。4.从他人的角度看。故事开端,并不写杨巴,而是从夸赞杨七的高超技艺开始;在第五段用“但是”一转,就让人明白了写杨七是为了衬托杨巴。杨巴说话之前,众官员“吓懵了”,“一个比一个糊涂”,而杨巴“立时猜到”,“一转两转三转,主意就来了”;杨巴说话之后,李中堂觉得他“机敏过人”,“心生欢喜”,在场所有人“摸不着头脑”,而杨巴“心里头却一清二楚全明白”。5完成:配套练习(P56-57)。三、达标检测A、起哄哄动B、屏障屏气C、行当行头D、阔绰绰号2、下面词语中有四个错别字,请找出来并改正。露陷能耐发怔喝采横冲直撞眼刁耳尖裤裆结帐惊怵营造享有盛誉褒砭不一①_____________;②_____________;③_____________;④______________3、依次填入下列句子横线上的词语,最恰当的一项是()①天津人好把这种人的姓,和他们拿手________的行当连在一起称呼。②曹小山借着给师傅倒水点...