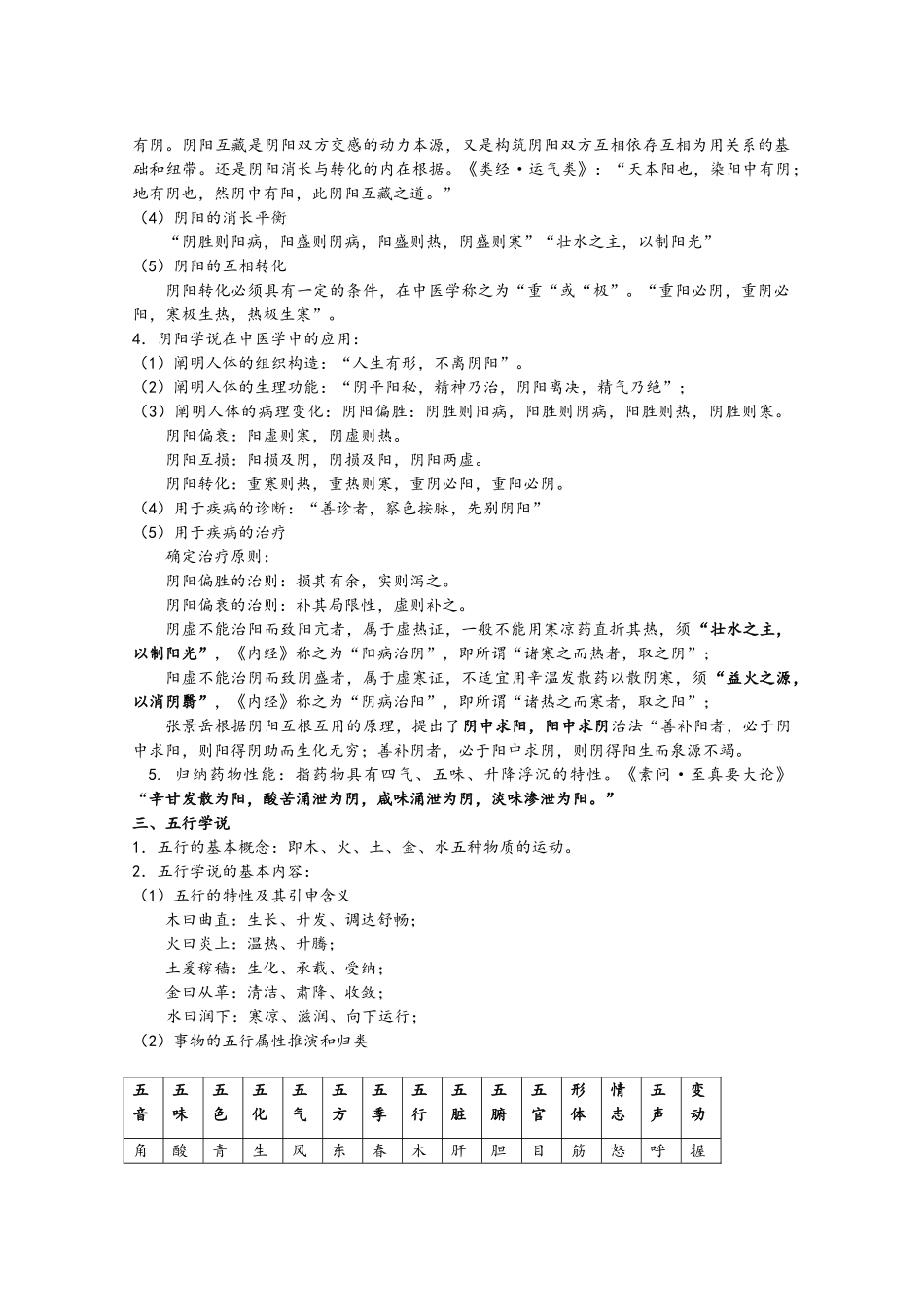

《中医基础理论》考点精要1﹒绪论一、中医学和中医基础理论的基本概念中医学是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门科学,以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理和病理为基础,以辨证论治为治疗特点的医学理论体系。二、中医学理论体系的形成和发展1.《黄帝内经》奠定了中医学的理论基础;《难经》补充了《内经》的局限性,成为后世指导临床实践的理论基础;2.晋.皇甫谧的《针灸甲乙经》———我国现存最早的针灸学专著。晋·王叔和的《脉经》———第一部脉学专著。隋·巢元方《诸病源候论》是第一部病因病机症候学专书;唐·.孙思邈《千金要方》、《千金翼方》是我国第一步医学百科全书。陈.陈无择《三因极—病证方论》提出了著名的三因学说;陈.钱乙《小儿药证直诀》发展了辨证论治的理论体系。2.《伤寒杂病论》是张仲景在《内经》、《难经》的基础上写成的,《伤寒论》是中医学中成功的运用辨证论治的第一部专书,为辨证论治奠定了基础。《伤寒论》在《素问·热论》的基础上,确立了六经辨证论治的大纲;《金匮要略》以脏腑的病机理论进行证候分析,发展了《内经》的病因学说,提出:“千般劫难,不越三条……”3.《诸病源候论》是第一部病因病机症候学专书;4.金元四大家的医学思想:刘完素:“六气皆从火化”、“五气过极皆为热”之说,用药以寒凉为主,————寒凉派;张从正:认为病由邪生,攻邪以病,————攻邪派。李东垣:提出“内伤脾胃,百病由生”,治疗以补益脾胃为主,————补土派;朱丹溪:“阳常有余,阴常局限性”,治病以滋阴降火为主————养阴派;5.明代吴有性的《温疫论》中创“戾气”说清·叶桂的《温热论》,创卫气营血辨证。清·.吴鞠通的《温病条辨》,创三焦辨证。清·王清任,著《医林改错》,重视解剖,发展了瘀血致病的理论。三、中医学的基本特点1.整体观念:(1)人体是一种由多层次构造构成的有机的整体,构成人体各个部分之间,各个脏腑形体官窍不可分割,功能互相联络、互相为用,病理互相影响。(2)人与自然界的统一性:季节气候对人体的影响:春温、夏热、长夏湿、秋燥、冬寒,与此对应的适应性变化,春生、夏长、长夏化、秋收、冬藏;四时的脉象也有对应的变化,如“春日浮,如鱼之游在波;夏日在肤,泛泛乎万物有余;秋日下肤,蛰虫将去;冬日在骨,蛰虫周密。”昼夜晨昏对人体的影响:旦慧昼安,夕加夜甚。地方区域对人体的影响:2.辨证论治:是运用中医学理论辨析有关疾病的资料以确立症候,论证其治则治法方药并付诸实行的思维和实践过程。病,即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的阴阳失调、脏腑组织损伤或生理功能障碍的一种完整的生命过程证,即证候,是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病理概括。症,即症状和体征的总称,是疾病过程中体现出的个别、孤立的现象。同病异治,同一种疾病由于发病的时间、地区、以及患者机体的反应性不一样,或处在不一样的发展阶段,所体现的证不一样,因而治法也不一样样。异病同治:不一样疾病,在其发展过程中,由于出现了相似的病机,因而也可采用同一措施治疗。二.精气、阴阳五行一、精气学说1.精气学说的基本概念精,又称精气,一般泛指气,是一种充塞宇宙之中的无形而运动不息的极细微物质,是构成宇宙万物的本原;在某些状况下专指气中的精粹部分,是构成人类的本原。气,指存在于宇宙之中的不停运动且无形可见的极细微物质,是宇宙万物的共同构成本原。2.精气有“无形”和“有形”两种不一样的存在形式。气机:指气的运动。气化:指气的运动产生宇宙多种变化的过程。二、阴阳学说1.阴阳的概念:阴阳是对自然界互相关联的某些事物和现象对立双方的概括,即具有对立统一的概念。《素问·阴阳应象大论》:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也”。《素问·阴阳应象大论》:“天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也”。2.阴阳属性的相对性表目前两方面:首先为在一定条件下,阴和阳可以互相转化;另首先体目前阴阳的无限可...