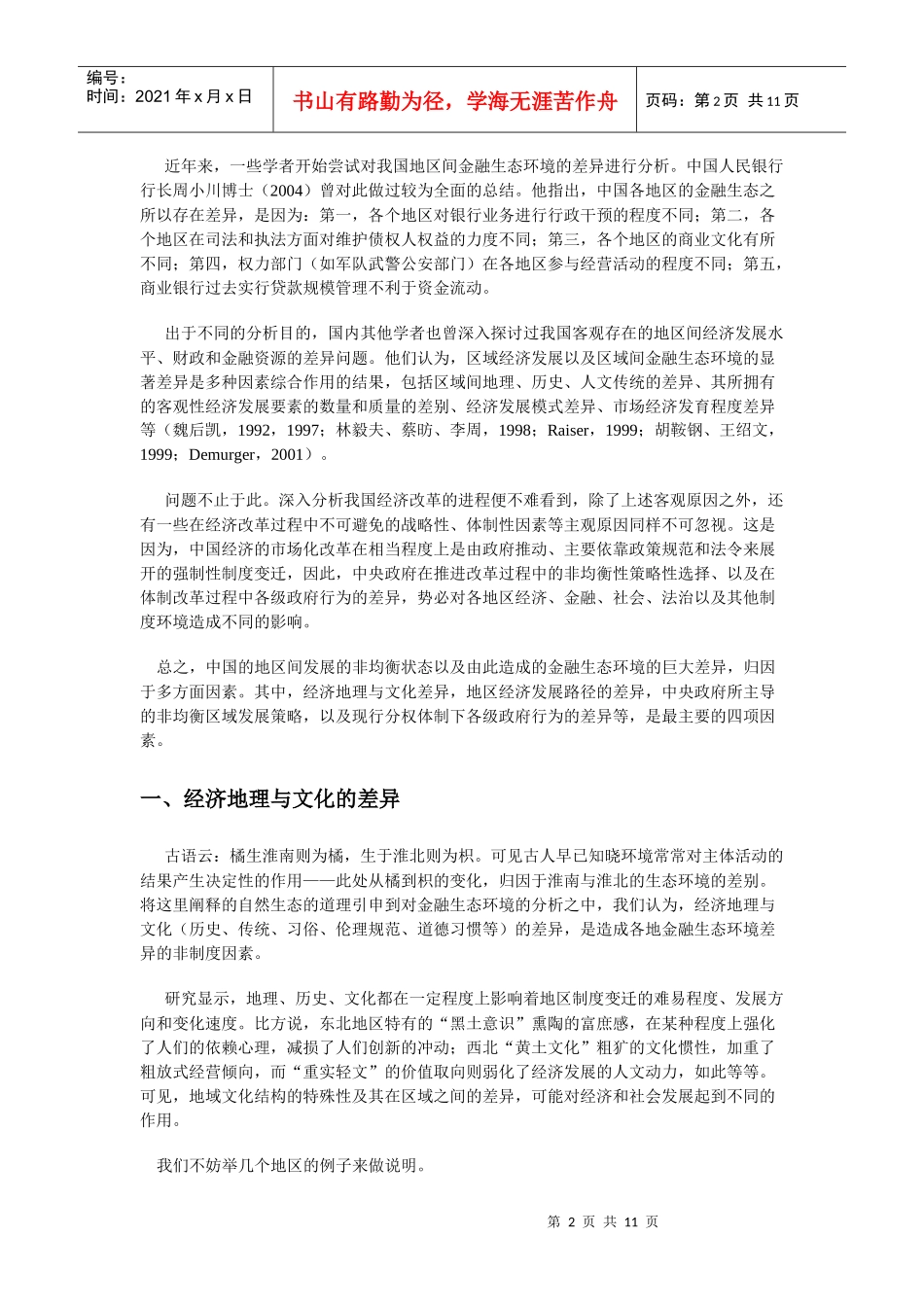

第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共11页中国城市金融生态环境评价总报告中国城市金融生态环境评价总报告之二前言从理论上说,在统一的经济体内部,不仅市场应当是统一的,而且各经济主体赖以活动的制度环境也应当没有重大差异。因此,在这样的经济体内,因信用等级不同而出现的微观经济主体间的个体风险差异是存在的,因经济周期影响和经济结构变动而造成的产业之间的风险差异也是存在的,但在该经济体内部的各个地区之间,不应当存在比较明显的风险差异。用上一节阐述的概念来说,在统一的经济体内的各个地区之间,不应当存在明显的金融生态环境差异。我们认为,这可能正是在世界各国的金融学研究中至今很少见到关于金融生态文献的基本原因。但是,中国的情况却显然不是这样。图3-1显示,如果按照信贷资产质量来衡量,中国的区域间存在着巨大的差异。最差地区和最好地区的不良资产率居然能相差10倍以上。这种状况的形成,当然不可能从宏观层面,而只能从各地区之间的差异这种区域结构层面找到原因。在我们看来,我国各地区之间的金融生态环境存在着巨大的差异正是其根本原因。这种状况的存在清楚地说明,在中国,为了提高金融效率和管理金融风险,我们的视野必须延伸到地区之间的差异这个结构层面上,换言之,地区间金融生态环境的差异问题,应是我们的研究重点。第2页共11页第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共11页近年来,一些学者开始尝试对我国地区间金融生态环境的差异进行分析。中国人民银行行长周小川博士(2004)曾对此做过较为全面的总结。他指出,中国各地区的金融生态之所以存在差异,是因为:第一,各个地区对银行业务进行行政干预的程度不同;第二,各个地区在司法和执法方面对维护债权人权益的力度不同;第三,各个地区的商业文化有所不同;第四,权力部门(如军队武警公安部门)在各地区参与经营活动的程度不同;第五,商业银行过去实行贷款规模管理不利于资金流动。出于不同的分析目的,国内其他学者也曾深入探讨过我国客观存在的地区间经济发展水平、财政和金融资源的差异问题。他们认为,区域经济发展以及区域间金融生态环境的显著差异是多种因素综合作用的结果,包括区域间地理、历史、人文传统的差异、其所拥有的客观性经济发展要素的数量和质量的差别、经济发展模式差异、市场经济发育程度差异等(魏后凯,1992,1997;林毅夫、蔡昉、李周,1998;Raiser,1999;胡鞍钢、王绍文,1999;Demurger,2001)。问题不止于此。深入分析我国经济改革的进程便不难看到,除了上述客观原因之外,还有一些在经济改革过程中不可避免的战略性、体制性因素等主观原因同样不可忽视。这是因为,中国经济的市场化改革在相当程度上是由政府推动、主要依靠政策规范和法令来展开的强制性制度变迁,因此,中央政府在推进改革过程中的非均衡性策略性选择、以及在体制改革过程中各级政府行为的差异,势必对各地区经济、金融、社会、法治以及其他制度环境造成不同的影响。总之,中国的地区间发展的非均衡状态以及由此造成的金融生态环境的巨大差异,归因于多方面因素。其中,经济地理与文化差异,地区经济发展路径的差异,中央政府所主导的非均衡区域发展策略,以及现行分权体制下各级政府行为的差异等,是最主要的四项因素。一、经济地理与文化的差异古语云:橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。可见古人早已知晓环境常常对主体活动的结果产生决定性的作用——此处从橘到枳的变化,归因于淮南与淮北的生态环境的差别。将这里阐释的自然生态的道理引申到对金融生态环境的分析之中,我们认为,经济地理与文化(历史、传统、习俗、伦理规范、道德习惯等)的差异,是造成各地金融生态环境差异的非制度因素。研究显示,地理、历史、文化都在一定程度上影响着地区制度变迁的难易程度、发展方向和变化速度。比方说,东北地区特有的“黑土意识”熏陶的富庶感,在某种程度上强化了人们的依赖心理,减损了人们创新的冲动;西北“黄土文化”粗犷的文化惯性,加重了粗放式经营倾向,而“重实轻文”的价...