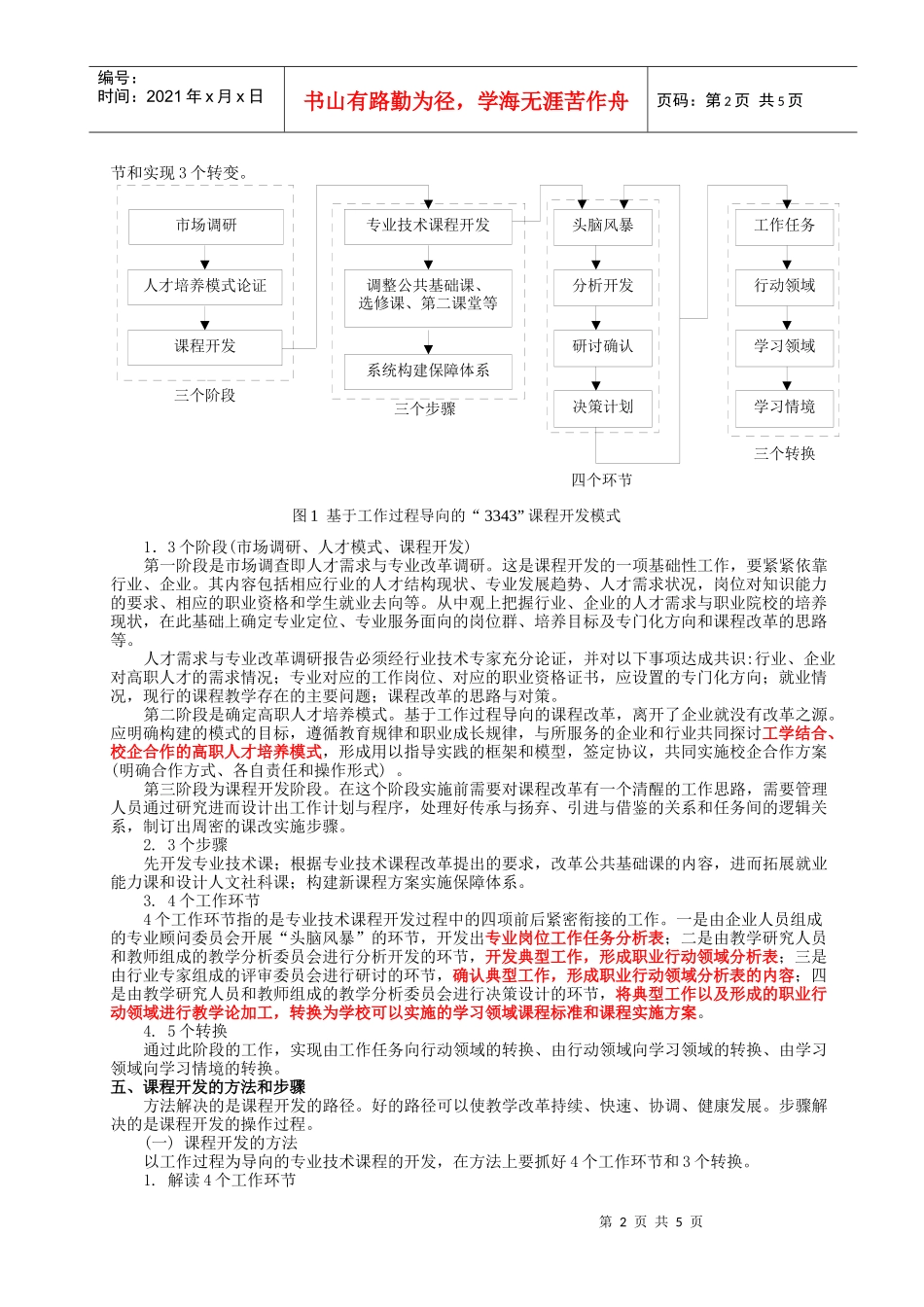

第1页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共5页具有中国特色高职课程开发的探索———努力构建工学结合、能力本位的课程体系李学锋(成都航空职业技术学院,四川成都610021)收稿日期:2007-11-07作者简介:李学锋(1955-),女,江西南昌人,全国高校名师,教授,院长助理、教务处处长兼高教所所长,从事高等职业教育教学管理与研究。摘要:高职课程开发要经过“做中学、学中研、研中做”的多次循环。成都航空职业技术学院的教师在基于工作过程导向的课程开发上达成了共识,提高了课程开发和教学设计能力;形成了基于工作过程导向的课程开发套路——专业技术学习领域课程“3343”双循环式的校企合作开发课程模式;在学习领域的转换与构建中,成功运用能力递减法(逆向)、能力递增法(顺向)和能力分担法,创新了课程开发方法;洋为中用,改革创新,探索了中国高职教学的课程改革之路。关键词:高职工学结合能力本位过程导向课程开发方法课程建设以质量工程建设为主线,是示范性高职院校总体建设的核心和领头项目。它的建设质量关系到学院的方方面面,特别是在经历多年课程改革的今天,需要理性思考为什么要进行课程改革?怎样改革?怎样建设?一、课程开发的基础高职的课程改革,经历了校企联合开发高职教学课程(1995年),引进国外能力本位的CBE理论和DACUM课程开发方法(1995-2006年),前后做了大量的改革和建设,教师转变了观念,大部分专业按照此方法的思路开发课程,形成了理论教学和实践教学两个体系。应该说,这种开发方法在中专向高职的转型期,基本明确了课程定位和课程内容的设置,构建了理论实践一体的模块化课程,但由于没有进行课程体系和教学内容的工作系统化,使提炼的工作任务模块又不自觉地回归到原学科化的体系之中,没能构建出职业化的课程;虽然在课程中注入了与职业岗位贴近的教学内容,针对性比原课程增强,初步保证了毕业生的职业能力符合生产实际要求,缩短了毕业生上岗适应期,但仍与零距离上岗有一段距离。实际上,落实就业导向的实质就是课程改革的结果实现零距离上岗。德国双元制教学中依据“工作过程系统化”思想,所采取的课程开发方法是基于工作过程导向的课程开发,提供了解决课程设置和课程内容结构的重构思路和方法,解决了DACUMDE课程开发中的不足,使职业教育更贴近生产实际。但是德国和中国的体制不同、国情不同,生搬硬套是行不通的。因此,在借鉴国外课程方案开发方法的基础上,要结合中国国情和已有的课程改革基础,创新具有中国特色、可操作、可实施的课程开发方法。课程建设是个系统工程。在确立课程改革方案时,必须进行战略思考、战术研究,系统设计、重点建设,进而协调与课程开发相关的各项工作。我院在近8个月推进基于工作过程导向的课程开发活动以来,经历了“学、做、研、做”四个工作阶段,创新基于工作过程导向的课程开发套路,在7个专业构建了工学结合、能力本位的课程体系,取得可喜的成果。二、课程开发的指导思想课程开发的指导思想将决定课程开发的方向和课程建设步骤。我院经研究确立了本次课程改革的指导思想:基于学院多年改革的基础,借鉴国外课程开发方法,针对市场、面向就业,根据社会需要对专业技术课程重新定位,进而推进其它课程的改革,从全方位、全过程着手,依据社会要求的专业知识结构、能力结构、职业素养,构建既适应人才市场需求又与教学实施紧密结合的教学体系,制订人才培养方案,使学生成为合格的“社会人”和合格的“职业人”,培养毕业就能上岗工作的应用性人才。上述指导思想体现了系统性、科学性。在此思想的指导下,教师按照基于工作过程导向的课程开发形成了共识:从认识论上解决了:高职教育课程的本质特征———课程怎么设;从方法论上解决了:高职教育教学方法的特点———课程怎么教。在课程开发上解决了:以产品、项目、服务为载体,进行工作任务分析,确定行动能力目标;基于工作过程导向,构建学习领域,确定教学环境、学习方法、考核评价标准,形成完整的学习领域。三、课程开发的思路以先进的课程开发理念为指导,以先进的课程开发方法为依托,制订一个符合中国国情...