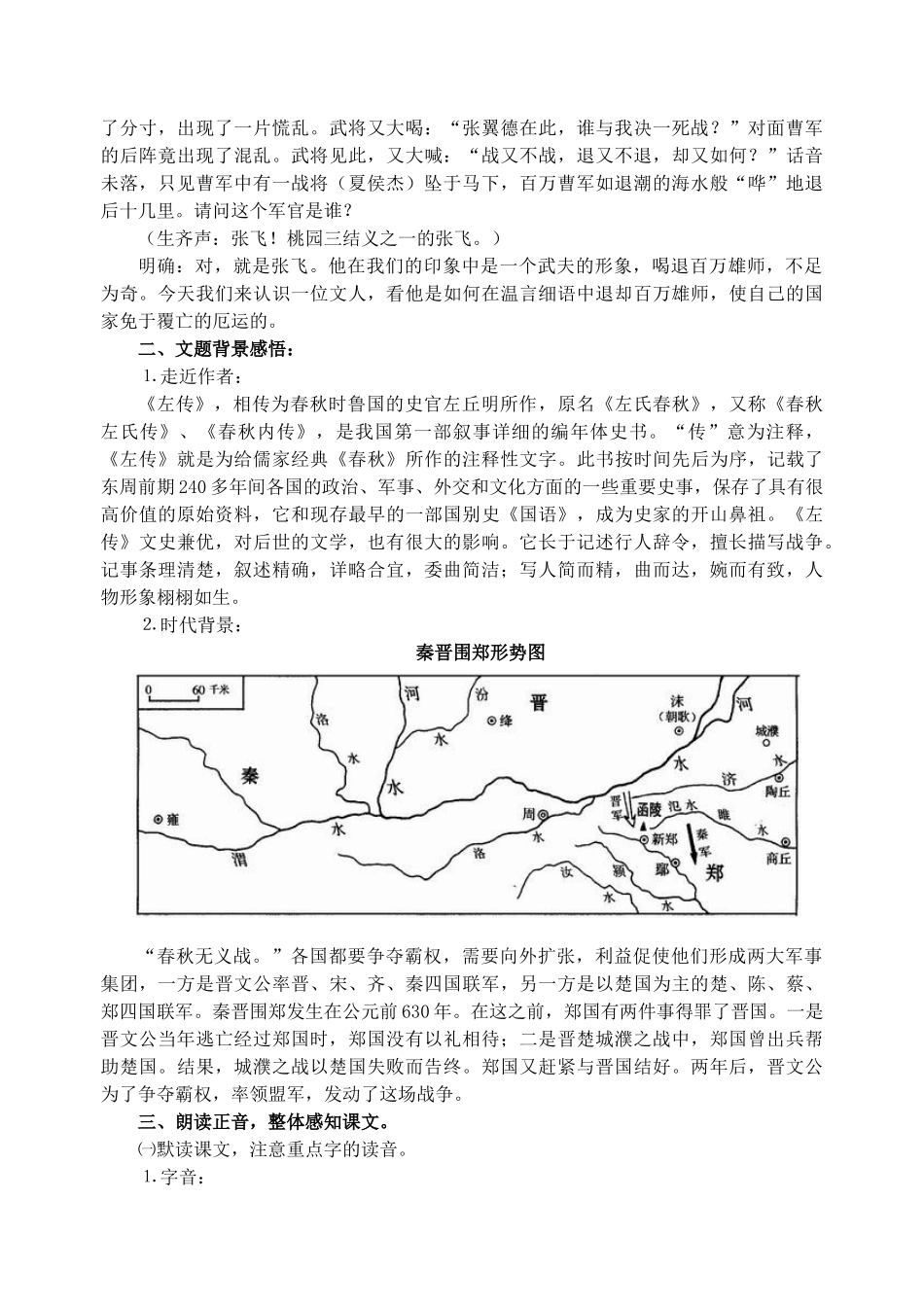

第四专题:寻觅文言津梁第一板块:因声求气《烛之武退秦师》教学设计教学目标:⒈了解《左传》这部编年体史书的基本情况及其在中国文学史上的地位。⒉能辨析“贰、军、辞、鄙、陪、敢、济、肆、阙、与”10个实词与“若、说、辞、鄙、微、之”等虚词的意义和用法。⒊了解烛之武说服秦伯的方法——善于利用矛盾,采取分化瓦解的方法,认识烛之武机智善辩的外交才能。⒋领会和学习本文详略得当、波澜起伏、善用伏笔和照应的技巧。⒌学习古人国难当头,不计个人安危得失,顾全大局的爱国主义精神。教学重点:⒈理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法。⒉了解烛之武说服秦伯的方法——善于利用矛盾,采取分化瓦解的方法,认识烛之武机智善辩的外交才能。教学难点:领会和学习本文详略得当、波澜起伏、善用伏笔和照应的技巧。课前预习:⒈借助工具书,通读原文。⒉参考有关资料,对《左传》在先秦文学史中的地位及《左传》的特色有所了解。⒊初步了解故事情节,特别注意对烛之武这个中心人物的把握。⒋画出自己不理解的问题及难点。教学时数:二课时第一课时要点:⒈了解《左传》的基本情况及其在中国文学史上的地位。⒉了解与本文内容相关的历史史实。⒊诵读课文,整体感知。教学过程:一、导入新课:设计一:古代有句话:一言九辩重于九鼎之宝,三寸之舌强于百万之师。这句话说明口才的重要性。无独有偶,一九五五年,著名科学家钱学森冲破重重阻挠回国,当时美国的海军处长金波尔说:“我宁可把这家伙枪毙了,也不让他离开美国,无论他在哪里,都抵得上五个师。”一个人的力量能抵得上五个师吗?今天我们要学的《烛之武退秦师》会告诉我们答案。设计二:在《三国演义》中,有这样一则情形,不知大家还记得否?如血残阳下,有一位衣着灰褐色战袍、胯下一匹膘壮大马、手持丈八蛇矛的武将立于长板坡当阳桥头,但见他髭须倒竖,怒目圆睁,厉声喝道:“燕人张翼德在此,谁来与我决一死站?”再看对面,满山遍野,旗帜遮天,阵前一面书有斗大的“曹”字的战旗正迎风招展。原来是曹操的军队列阵在此。但见那些戏风正炽的战旗被武将的断喝乱了分寸,出现了一片慌乱。武将又大喝:“张翼德在此,谁与我决一死战?”对面曹军的后阵竟出现了混乱。武将见此,又大喊:“战又不战,退又不退,却又如何?”话音未落,只见曹军中有一战将(夏侯杰)坠于马下,百万曹军如退潮的海水般“哗”地退后十几里。请问这个军官是谁?(生齐声:张飞!桃园三结义之一的张飞。)明确:对,就是张飞。他在我们的印象中是一个武夫的形象,喝退百万雄师,不足为奇。今天我们来认识一位文人,看他是如何在温言细语中退却百万雄师,使自己的国家免于覆亡的厄运的。二、文题背景感悟:⒈走近作者:《左传》,相传为春秋时鲁国的史官左丘明所作,原名《左氏春秋》,又称《春秋左氏传》、《春秋内传》,是我国第一部叙事详细的编年体史书。“传”意为注释,《左传》就是为给儒家经典《春秋》所作的注释性文字。此书按时间先后为序,记载了东周前期240多年间各国的政治、军事、外交和文化方面的一些重要史事,保存了具有很高价值的原始资料,它和现存最早的一部国别史《国语》,成为史家的开山鼻祖。《左传》文史兼优,对后世的文学,也有很大的影响。它长于记述行人辞令,擅长描写战争。记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;写人简而精,曲而达,婉而有致,人物形象栩栩如生。⒉时代背景:秦晋围郑形势图“春秋无义战。”各国都要争夺霸权,需要向外扩张,利益促使他们形成两大军事集团,一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。秦晋围郑发生在公元前630年。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡经过郑国时,郑国没有以礼相待;二是晋楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国又赶紧与晋国结好。两年后,晋文公为了争夺霸权,率领盟军,发动了这场战争。三、朗读正音,整体感知课文。㈠默读课文,注意重点字的读音。⒈字音:⑴生字:函(hán)氾(fàn)(“泛”的异体字)佚(yì)缒(zhuì)瑕(xi...