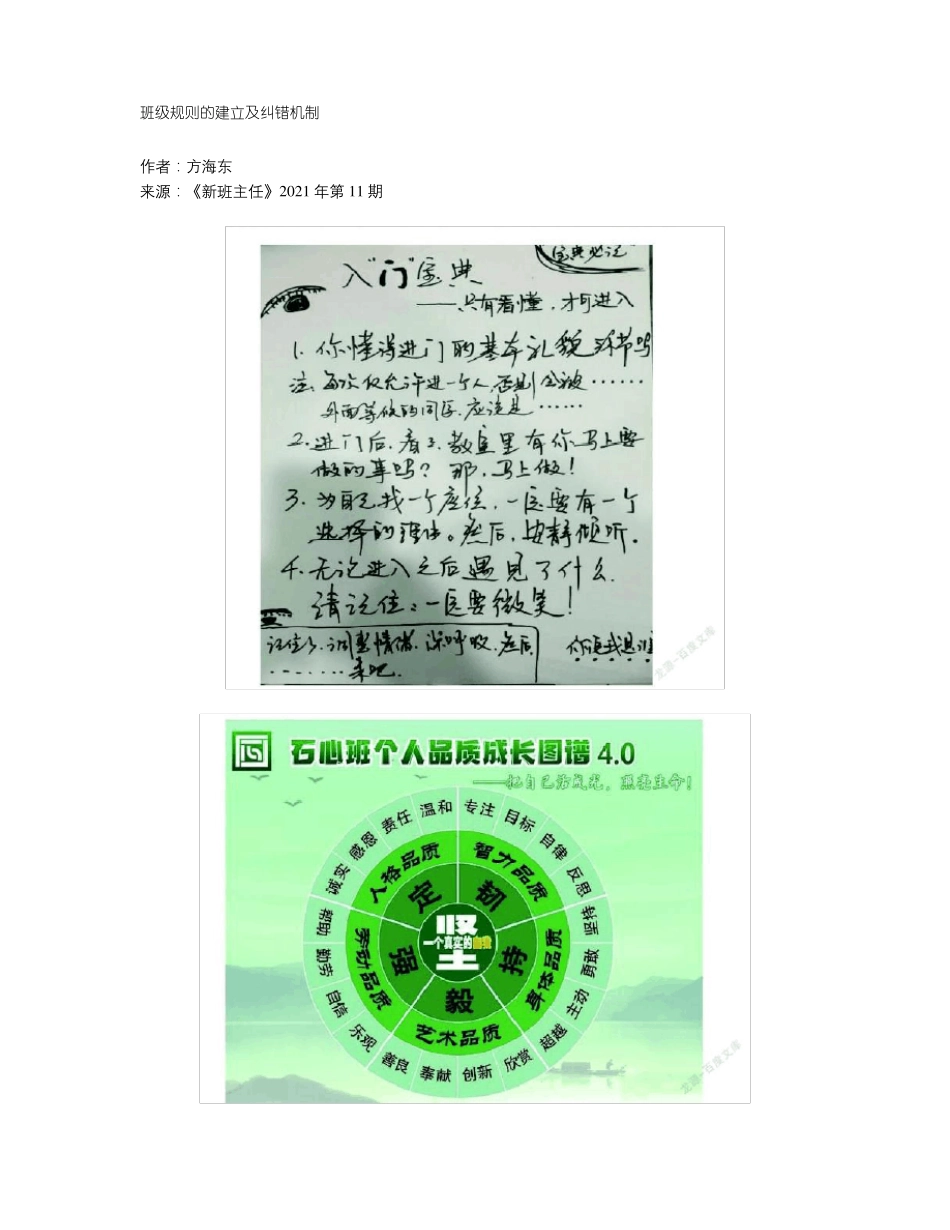

班级规则的建立及纠错机制作者:方海东来源:《新班主任》2021年第11期规则意识的培养是班主任工作的重点。班主任一般通过制度培养学生的规则意识,但现实是,我们的制度并不能让学生真正遵守规则,树立规则意识,相反,很多人在制度的限制下总是想要突破规则,走向无规则状态。为什么会这样?有三个原因:一是规则的形成是一个从规则意识到规则行为的过程;二是规则的形成是基于规则体验的行为改变;三是规则的形成是建立在行为基础上知情意行的发展过程。所以,如何培养规则意识,确定一个班级的规则行为,其实是班级规则建立的核心。而班级规则的建立又是班级建设的核心问题。在建立班级规则的时候,主要从三个方面入手:第一,班级规则的概念解读;第二,班级显性规则的建设;第三,班级规则的纠错与调整。班级规则的概念解读所谓班级规则,就是为了达成教育目的,在班级生活中引导学生养成习惯的基本规范,包括班级建设的规则,学生生活的规则,人际交往的规则等。班级建设中,规则无处不在。班级规则建设是一个过程,是通过规则认识、规则模仿、规则体验、规则重构逐步建立规则,实现规则内化。班级规则建设是一个体系,是以“规则模仿—规则运用—规则重构—规则创造”为纵线,以“与己相处—与人相处—与团队相处—与自然相处”为横线的体系。班级规则在体系中生成、存在和发生作用。班级规则建设是一个系统,是结合了人和体系的综合体。班级规则是为了调整人的行为,什么样的班级生活呈现什么样的个人行为,反映什么样的班級生活秩序。通常,班级规则对学生的学习、行为和思想发挥调整与完善作用。无序→有序:班级显性规则的建立班级规则都是自“作”自“受”的。作,就是制定规则;受,就是遵守规则。班级规则的源点就是师生一起制订,然后共同遵守,以发挥规则对行为的调整和完善作用。规则形成需要经历三个大阶段,即无规则、有规则和心规则,就是从混乱状态到规范状态,再到规则存于心的状态。无规则阶段,就是通过规则体验,具备规则意识;有规则阶段,就是获得规则认知,形成规则行为;心规则阶段,就是具备新的规则意识,并将其根植于心。三个阶段,其实就是规则在人的内心和行为的发展过程。当前班级规则主要表现为显性规则和隐性规则。显性规则指向学习、行为、思想方面,一般表现为班级制度等具体的规定。隐性规则包括人的学习习惯要求,行为底线和态度底线,它表现了人的成长规律。我们以显性规则为例,探寻班级规则的建设过程。1.基于显性规则的班级制度建立班级制度是显性规则的表现形式,其作为班级规则之一,是新班级建设的重点。班级规则建设需要经历三个阶段,一是规则“是什么”,以模仿规则为主;二是规则“有什么”,以运用规则为主;三是规则“怎么做”,以重构规则为主。(1)“是什么”:模仿规则①实践:学生进入教室前,先阅读“入门宝典”(如下图)上的四大问题:你懂得进门的基本礼貌吗?进门后看看教室里有你马上要做的事情吗?为自己找个座位,要有选择的理由。无论进入后遇见什么,请一定要微笑。4个问题反映了礼仪规则、生活规则、教室规则和交往规则。学生阅读完毕,复述签字之后,才能敲门入室。②方向:当孩子们都落座并初步认识规则后,播放上届班级的班歌MV,让孩子们看到美好班集体的样子,从而思考:为什么集体生活会如此美好?以此得出结论:美好的集体是有规则的,班级规则是美好集体的基础。(2)“有什么”:运用规则①活动参与。在此我设计了3个小活动,分别是“摆桌子”“放瓶子”“放水杯”。操作步骤:如何摆才整齐;摆整齐需要遵循什么样的规则;选择同学参与组织和协调。孩子们会发现,只要将地面瓷砖的连接线作为摆桌子的界线,就可以确定桌子摆放的规则。②引导反思。摆完桌子后,提出3个问题:第一,桌子是怎么摆整齐的?第二,如果是规则,你认为规则从哪几个方面界定?第三,规则有什么样的特点?从具体到抽象,引导学生认识规则。③运用实践。通过摆桌子的活动,引导学生思考瓶子怎么放,水杯怎么摆,得到3个结论:第一,规则是建立在具体标准之上的;第二,标准是可以迁移的;第三,标准是要更新的。(3)“怎么做”:重构规...