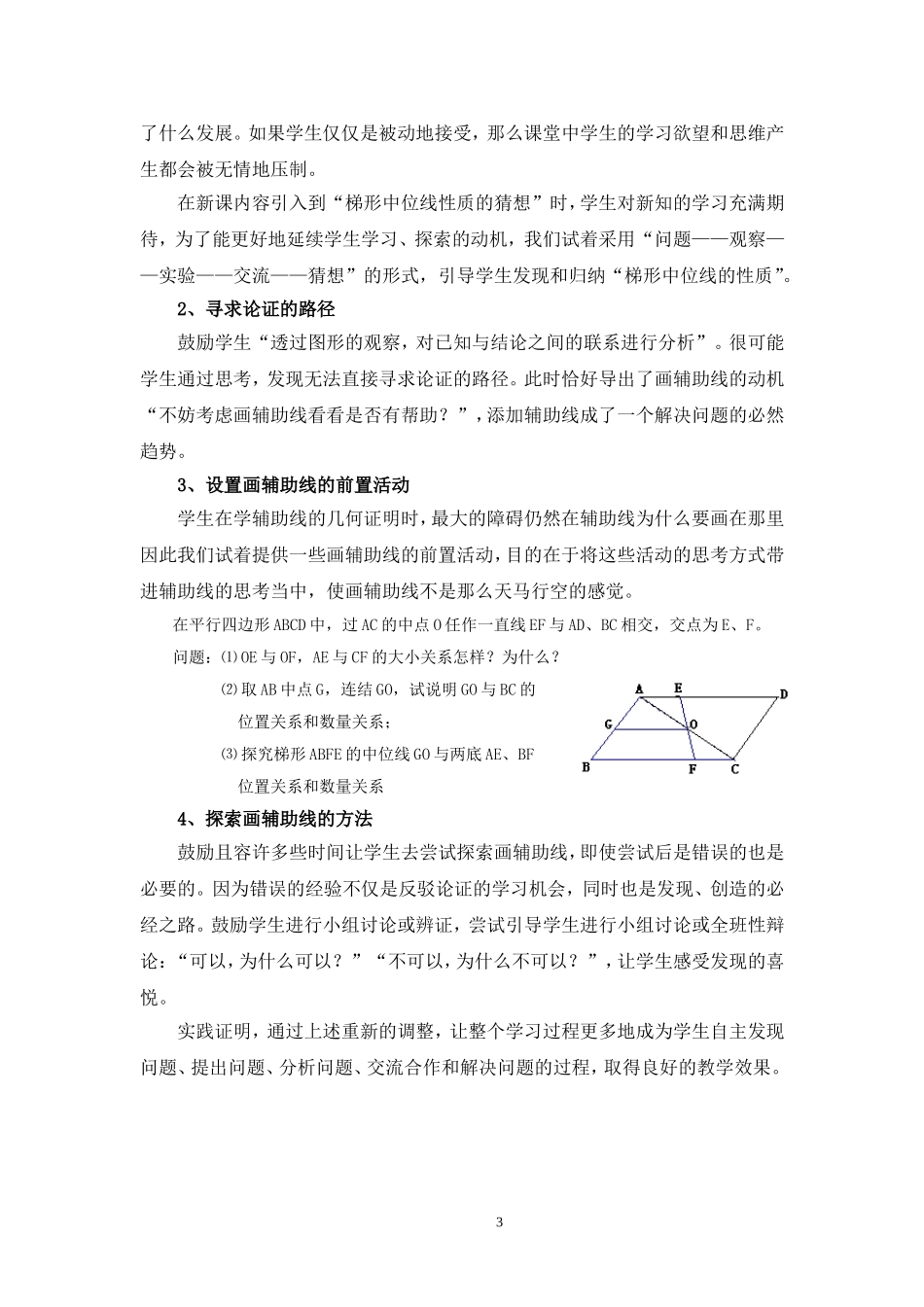

为什么要画在那里?——《梯形中位线》的听课反思一、听课背景随堂听了一节同备课组老师的课——《梯形的中位线》。通过集体备课形式,集思广益,统一教学主干内容,统一学习用卷是我们学校数学教学的一大特色。学卷的设计直接影响着课堂的教学效果和学生的学习效益,同样的学卷在不同班级运用的情况如何,一直是我们所关注的重点。因此备课组中采取随堂听课的方式相互检查和督促学卷的落实。听课班级的年级数学整体水平较好,任课老师仅有过两次带毕业班的经历。一进课堂,我坐在靠门的后排学生旁边,因为我认为只有关注学生对用卷的使用情况,才能更真实地看到本课的用卷设计是否有助于学生的学习。二、课堂片段回顾及思考这是一个训练有素的班级,一上课,发放学习卷,学生们自觉地完成复习训练。老师巡视了一会,及时反馈点评。“什么是三角形的中位线?它有什么性质?”学生异口同声地给出了正确的答案。结束复习,进入新课学习。开门见山,结合图形,介绍了梯形中位线的定义;提出本课研究的主要内容:探究梯形的中位线的性质。从复习到点题,只花了5分钟时间,整个过程一气呵成。1、关注引导学生质疑的过程“梯形的中位线具有什么样的性质?它会象三角形的中位线那样具有平行和两倍的关系么?”老师提出问题。“会吧”、“不会吧?!”……学生在积极的思考中。“应该会的,你看图,中位线应该和两个底都平行的!”“看不算数的啊,为什么会平行?怎么证明呀?还有,看也看得到,中位线也不是底的一半啦!”……学生各执己见,这里的课堂好不热闹,让我感到学生充满了学习求知的激情。我热切地等待着,看老师是如何引导学生对性质作更进一步的探究。然而,这时老师并没有继续地引导学生思考,而是开诚布公地告之学生“梯形中位线平行于两底,并且等于两底和的一半”。此时,学生也只能硬性地接受这样的事实,但也不乏有学生提出“为什么?”。为什么不继续下去?为什么不把问题还给学生?我感到很遗憾。如果给学生再多一点的思考空间,经历知识的发现、形成的过程,估计效果会更好。1然而再看看我们的学习卷,标题上写着是“探究梯形中位线的性质”,但是内容上根本没有体现“探究”二字,直接给出中位线性质的填空;更槽糕的是,连同定理的证明都是让学生“有迹可寻”地完成。性质的结论出现了,老师会怎么引导学生进行定理的证明?是生搬硬套按学习卷的要求走?还是会采取另外方式?我带着疑问继续听课。2、关注学生分析思考的过程“为什么梯形的中位线会平行于上下底,并等于两底和的一半?这一结论是怎样证明的呢?是这样证明的,添加AF和BC这两条辅助线,……”。已知:如图27.3.12所示,在梯形ABCD中,AD∥BC,AE=BE,DF=CF.求证:EF∥BC,EF=(AD+BC).分析:由于本题结论与三角形中位线定理结论比较接近,可以连结AF,并延长AF交BC的延长线于G。这里的课堂静悄悄,老师的语言很到位,侃侃而谈,学生也在很认真地听,直到证明完毕。“噢,是这样!”正当大家好象皆大欢喜的时候,我听到了附近一个男生和他同桌说“真是神奇,怎么会想到这样证?”“哎,反正是证出来了,管它呢,会用就行了。快做后面的习题吧,不然等会时间不够了。”……性质的证明是本课的一个难点,突破这一难点的关键是引入AF和BC这两条辅助线。教材上没有给出辅助线添加的过程分析,仅仅直接呈现出这两条辅助线和证明过程。但是站在学生的角度看,为什么“可以连结AF,并延长AF交BC的延长线于G”?这样的呈现方式自然、合理吗?从授课老师的角度看,如果不先看解答,能够独立找出这两条辅助线来吗?并且能够很自然地说服自己就是这两条吗?我怀着满腹的疑问。或许这样的处理对于基础较弱的班级是适用的,因为这样可让他们对“梯形中位线的性质”产生第一印象效应,记住内容,通过反复的刻板训练,达到会进行简单的应用目的。但对于能力较好的学生呢?这样做很是不妥。还没等下课,我离开了课室,决定加入练习课,延迟教学进度,备课组老师临时集中,根据听课和上课情况的汇报和分析,设计更合理的学习用卷。三、课后分析与整理1、延续探索动机数学教学效率高低不取决于教师打算教给学生什...