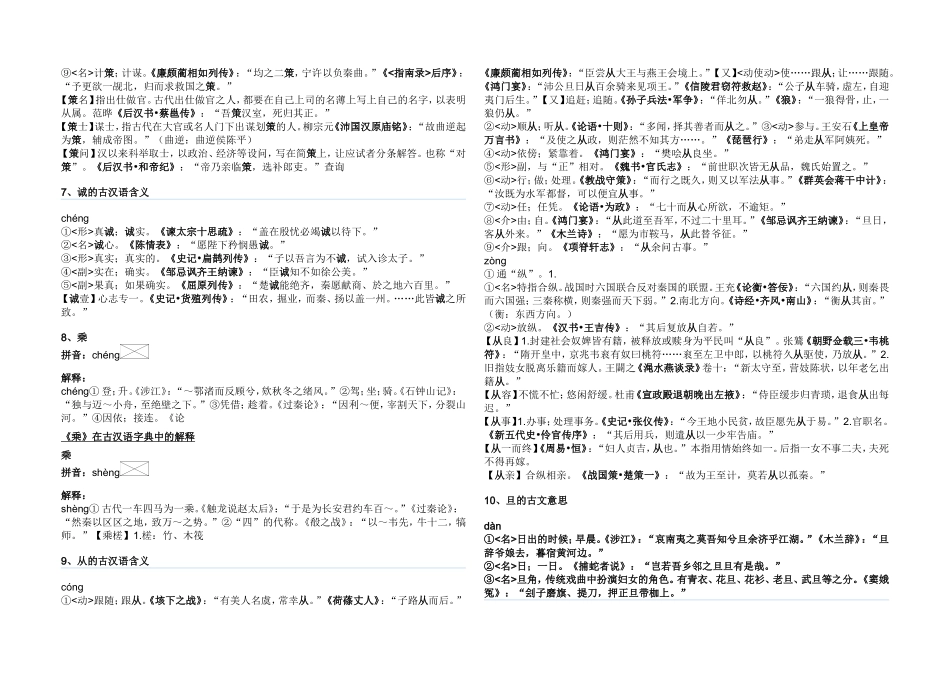

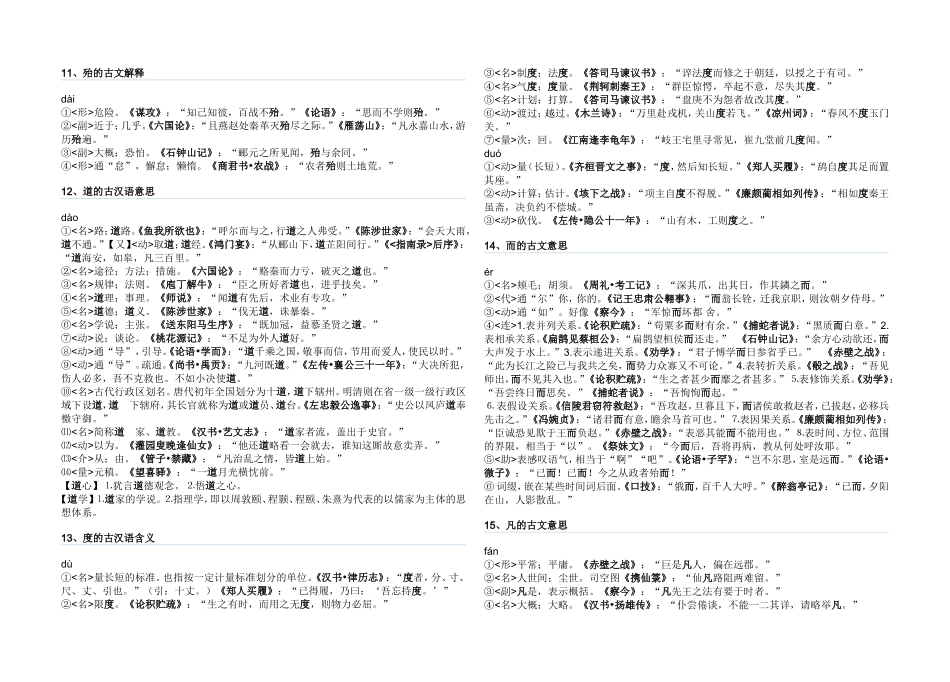

1、安的古文意思ān①<形>安定;安稳;安宁;安全.《茅屋为秋风所破歌》:“风雨不动安山。”《归去来兮辞》:“审容膝之易安。”②<形>安适;安逸.《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患,而死于安乐也。”《琵琶行》:“予出官二年,恬然自安。”③<动>养;奉养.《曹刿论战》:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”《论语十则》:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”④<动>抚慰;安抚.《孔雀东南飞》:“时时为安慰,久久莫相忘。”《赤壁之战》:“若备与彼协心,上下齐同,则宜抚之安,与结盟好。”⑤<形>安心;习惯于.《柳敬亭传》:“敬亭亦无所不安。”⑥<动>安置;安放.《失街亭》:“离山十里,有王平安营。”⑦<疑问副词>怎么;哪里.《陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉?”⑧<疑问代词>表处所.哪里;什么地方.《鸿门宴》:“沛公安在?”【安厝】1.安葬.《三国志•蜀书•先主甘皇后传》:“园陵将成,安有期。”2.停灵待葬或浅埋以符改葬.《红楼梦》:“且说贾政等送殡到了寺内,安毕,亲友散去。”【安堵】安居;不受骚扰.《三圉志•魏书•钟会传》:“百姓士民,安旧业。”也作“案堵”“按堵”.2、比的古文意思bǐ①<动>并列;挨着。《核舟记》:“其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。”②<副>接连。《史记•吕太后本纪》:“又比杀三赵王。”③<动>勾结。《韩非子•孤愤》:“朋党比周以弊主。”④<动>比较。《涉江》:“与天地兮比寿。”⑤<名>比喻,一种传统的表现方法。⑥<副>都,皆。《战国策•齐策》:“夫中山千乘之国也,而敌万乘之国二,再战比胜。”⑦<副>近来。《祭十二郎文》:“比得软脚病,往往岙剧。”⑧<介>等到,及。《项脊轩志》:“比去,以手阖门。”⑨<介>为,替。《孟子•梁惠王上》:“愿比死者一洒之。”⑩<介>比起……来。《捕蛇者说》:“今吾虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。”【又】<动>比拟,认为和……一样。《隆中对》:“每自比于管仲、乐毅。”【比周】1.结党营私。《管子•法法》:“群臣比,则蔽美扬恶。”2.集结,聚合。《韩非子•初见秦》:“天下又比而军华下,大王以诏破之,兵至梁郭下。3、鄙的古汉语意思bǐ①<名>边远的地方。《为学》:“蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。”②<形>鄙陋,鄙俗。《曹刿论战》:“肉食者鄙,未能远谋。”《廉颇蔺相如列传》:“鄙贱之人不知将军宽之至此也。”③<形>轻贱。《孔雀东南飞》:“人贱物亦鄙,不足迎后人。”④<动>鄙薄,轻视。《训俭示康》:“孔子鄙其小器。”⑤谦词。《滕王阁序》:“敢竭鄙诚。”4、兵的古汉语含义bīng①<名>兵器;武器。《殽之战》:“束载、厉兵、秣马矣。”《过秦论》:“斩木为兵,揭竿为旗。”②<名>军队;士兵。《谋攻》:“不战而屈人之兵。”③<名>战争;军事。《论积贮疏》:“兵旱相乘,天下大屈。”《教战守策》:“昔者先王知兵之不可去也。”④<名>战略。《谋攻》:“战上兵伐谋。”5、并的古文意思bìng①<动>合。《六国论》:“以事秦之心礼天下之奇才,并力西向。”②<动>兼并;吞并。《过秦论》:“囊括四海之意,并吞八荒之心。”③<动>并列;挨在一起。《与妻书》:“吾与(汝)并肩携手,低低切切。”④<副>一并;一起。《涉江》:“腥臊并御,芳不得薄兮。”⑤<连>连。《芋老人传》:“固已贤夫并老人而芋视之者。”⑥<连>并且。《〈黄花冈七十二一烈士事略〉序》:“予为斯序,既痛逝者,并以为国人之读兹编者勖。”bīng并州,古地名,在今山西太原一带。查询6、策的古汉语含义cè①<名>竹制的马鞭子。《过秦论》:“振长策而御宇内。”《马说》:“执策而临之。”②<动>鞭打;鞭策。《马说》:“策之不以其道。”《中山狼传》:“策蹇驴,囊图书。”③<名>竹杖;拐杖。《淮南子•夸父逐日》:“夸父弃其策。”④<动>拄着(拐杖)。《归去来兮辞》:“策扶老以流憩。”⑤<名>写字的竹简;书册。也写作“册”。《王冕读书》:“执策映长明灯读之。”⑥<动>记录;登记。《木兰诗》:“策勋十二转,赏赐百千强。”⑦<名>帝王对臣下封土、授爵及任免的文书。《三国志•诸葛亮传》:“先主于是即帝位,策亮为丞相。”⑧<名>古代政论性文体名;策论。如苏轼的《教战守策》。《海瑞传》...