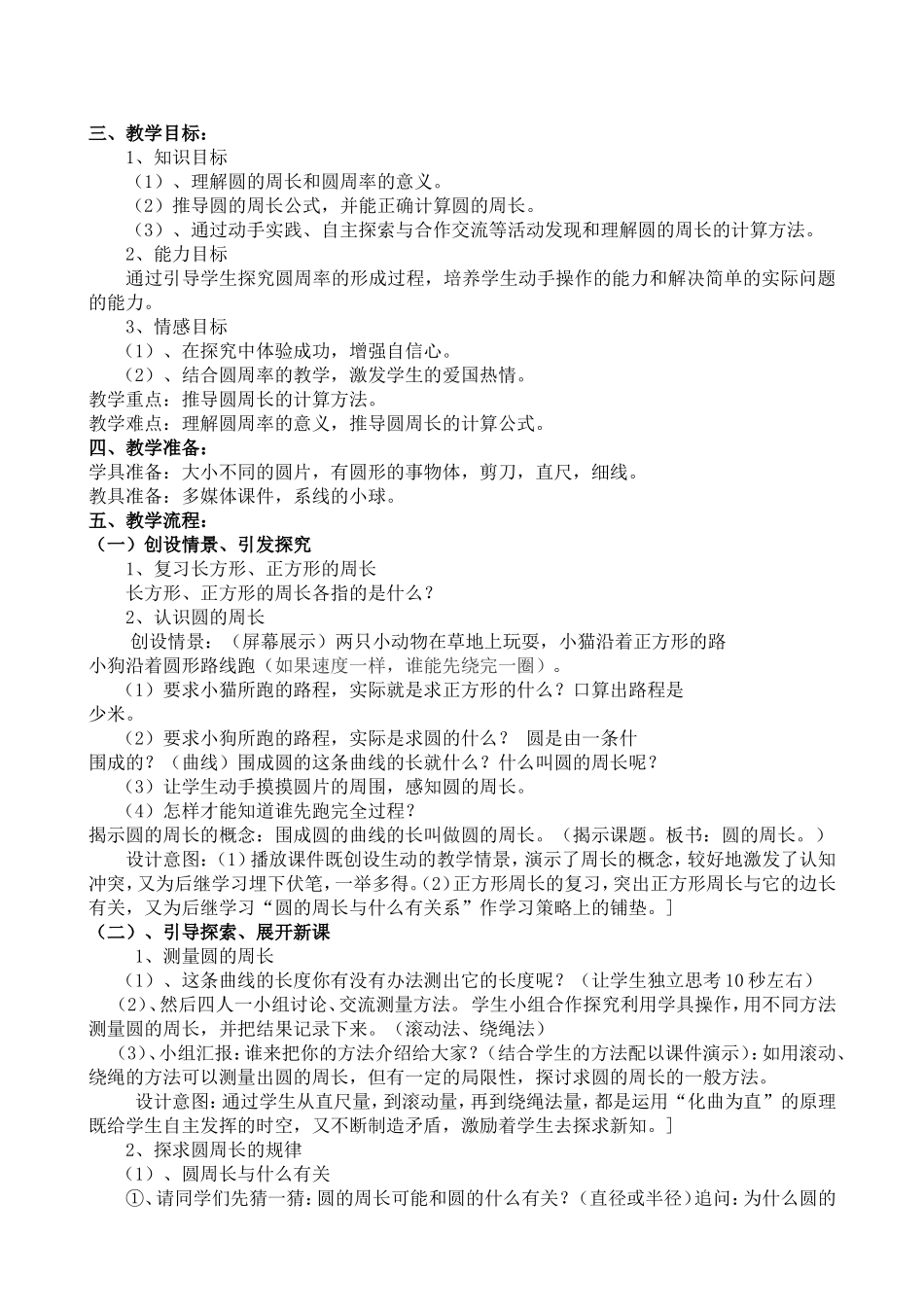

课题名称:圆的周长教学内容:九年义务教育人教版教材六年级上册第62页------64页例1,做一做。一、教材分析1、教学主要内容《圆的周长》是人教版九年义务教育六年制数学第十一册“圆”的第二节内容。2、教材编写特点(1)在本单元的地位这一节教材从回顾正方形、长方形周长的含义开始,使学生能在原有知识的基础上了解圆的周长的含义。接着又介绍了两种能够直观测量圆的周长的方法,然后又通过测量不同大小的圆周长和直径,并算出周长和直径的比值,引出圆周率,最后得出圆的周长的计算公式。这节课是前面“圆的认识”的深化,是后面“圆的面积”的基础,并为进一步学习圆柱、圆锥做好准备。因此它起着承上启下的作用,是小学几何初步知识教学中的一项重要内容。(2)教材编写意图圆的周长计算在实际生活中有广泛的应用,因此,教材从实际情境引入,帮助学生理解圆的周长的概念。主题图中,一个学生绕着圆形花坛骑自行车,提出“骑一圈大约有多少”的问题。在这个情境中,自行车行走的轨迹是一个圆,它的长度就是这个圆的周长,如果忽略自行车行走时和花坛的距离,那么这个圆的周长也可以近似地看成是圆行花坛一周的长度。在学生理解了圆的周长含义后,再引出“如何求圆的周长”的问题,在三年级的学习中,学生已经具备了一般图形周长的技能,可以完成这个任务。如用一根线或纸条绕圆一周,再来-测量这段线的长度,也可以在圆形硬纸板上做记号,与直尺0刻度对齐,在直尺上滚动一周直接测量出圆的周长。在这儿,教材为学生直接指明了研究的方向,即通过测量不同大小的圆的周长和直径,计算出周长和直径的比值,使学生发现,不管圆的大小怎么变化,圆的周长总是直径的三倍多一点。为了方便学生计算,教材规定本书中“π”只取两位小数,即3.14。根据圆的周长和直径的倍数关系,可得出求圆的周长的计算公式:c=πd或c=2πr。为了丰富学生在数学史方面的知识,教材通过“你知道吗”介绍了圆周率的一些历史材料,特别指出了我国古代数学家祖冲之在这方面的伟大成就。教材例1结合主题图进行圆的周长计算的教学。在这儿是对前面总结出来的周长计算公式进行直接应用,为另外达到熟练运用的目的,既计算了圆形花坛的周长,又计算了自行车轮子的周长。3、教学内容的数学核心思想教学过程中,圆的周长的测量用了几种不同的方法,共同之处是“化曲为直”,有意识地渗透了化归思想,渗透了辩证唯物主义的启蒙教育。在探究圆的周与直径的倍数关系时,教师始终把“设想”与“验证”紧密地联系在一起,不断引导学生分析、归纳,使学生在获得新知的同时提高了观察、比较、推理的能力。二学情分析学习任何一个计算公式,都不可能一蹴而就,因为一个计算公式必然与某些条件或因素相关,教学时需把要得出的公式与这些相关因素建立某种特定的联系。首先是通过直接引导或比较启发,让学生感受圆的周长与直径有关,激发学生形成猜想或探究的心向;接着组织学生在小组里用几个不同的圆进行测量与探究,验证或找出圆周长与直径间的倍数关系,通过交流使其得到确认,建立圆周率的概念;然后引导学生根据圆周率的意义,得出圆周长的计算公式;最后让学生应用公式解决一些实际问题,进一步巩固计算方法,培养学生应用公式的能力。在教学中,教师充分发挥了现代教学媒体的优势,直观、形象、生动地展示了知识的形成过程,较好地突破了教学的重点和难点。在巩固练习中,教师又运用多媒体来沟通数学知识与现实生活之间的联系,提高了学生解决实际问题的能力。由于多媒体的灵活运用,使学生学得生动、活泼,这样的教学不仅优化了教学结构,而且提高了课堂教学效率。三、教学目标:1、知识目标(1)、理解圆的周长和圆周率的意义。(2)推导圆的周长公式,并能正确计算圆的周长。(3)、通过动手实践、自主探索与合作交流等活动发现和理解圆的周长的计算方法。2、能力目标通过引导学生探究圆周率的形成过程,培养学生动手操作的能力和解决简单的实际问题的能力。3、情感目标(1)、在探究中体验成功,增强自信心。(2)、结合圆周率的教学,激发学生的爱国热情。教学重点:推导圆周长的计算方法。教学难点:理解圆周...