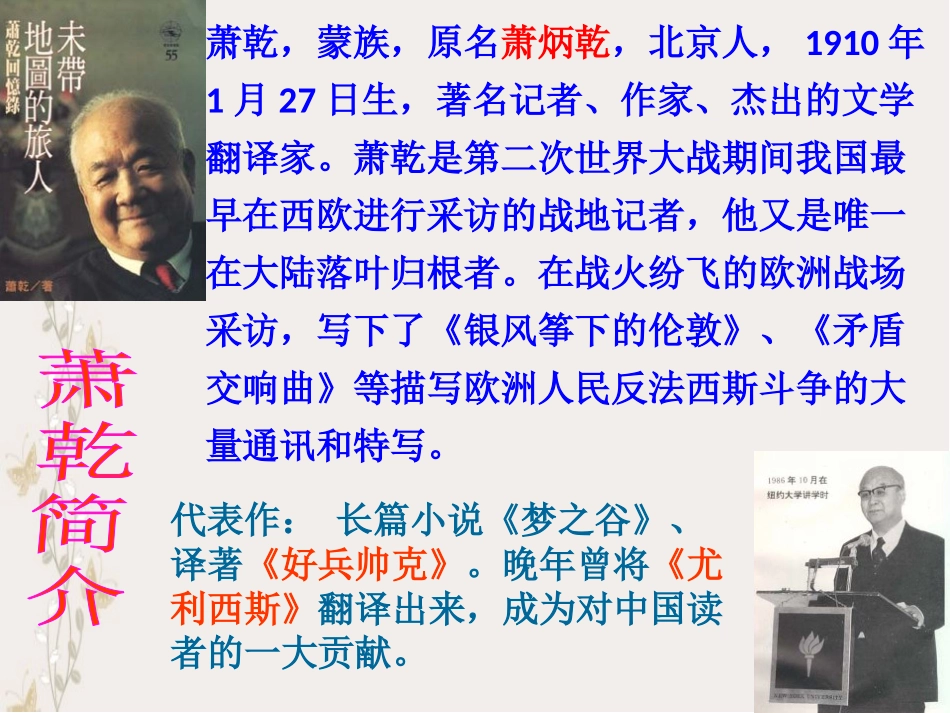

18、吆喝-----萧乾学习目标:1、积累词语、了解作者。2、理清文章思路,学习作者合理介绍说明纷繁复杂事物的方法。3、揣摩语言,体会吆喝声的浓郁的地方特色和独特的魅力,理解作者写“吆喝”时的内在情感。4、积极开展记录街头吆喝声并整理的语文活动,为抢救文化遗产做贡献。代表作:长篇小说《梦之谷》、译著《好兵帅克》。晚年曾将《尤利西斯》翻译出来,成为对中国读者的一大贡献。萧乾,蒙族,原名萧炳乾,北京人,1910年1月27日生,著名记者、作家、杰出的文学翻译家。萧乾是第二次世界大战期间我国最早在西欧进行采访的战地记者,他又是唯一在大陆落叶归根者。在战火纷飞的欧洲战场采访,写下了《银风筝下的伦敦》、《矛盾交响曲》等描写欧洲人民反法西斯斗争的大量通讯和特写。招徕徕()铁铉铉()囿囿于()隔阂阂()饽饽饽饽()秫秫秸秸()商贩贩()吹嘘嘘()吆喝吆喝()小钹钹()荸荠荸荠()佐佐料()钳钳形()馄饨馄饨()剃剃头()乞丐丐()蛤蟆蛤蟆()雪花酪酪()海海棠棠()蘸蘸()兜兜里()卤卤煮()山楂楂()嘞嘞()荞荞麦()马趴趴()两捆捆()11ááiixuxuàànnyòuyòuhhéébōbōShShúújiējiēffàànnxūxūyāoheyāohebbóóbbííqiqi疏通字词qіánhúntúntìzuŏgàihámaIàotángzhàndōuIŭzhāIeiqiáopākŭn随机应变:油嘴滑舌:囿于:隔阂:吹嘘:吆喝:词语解释词语解释跟着情况的变化,掌握时机,灵活应付。形容说话油滑。局限于;拘泥于。彼此情意不通,思想有距离。夸大地或无中生有地说自己或别人的优点;夸张地宣扬。大声喊叫(多指叫卖东西、赶牲口、呼唤等)。1、默读课文,看看作者围绕着北京的吆喝声介绍了什么?2、本文重点写北京街头的吆喝声,为什么要从洋人关于北京街头吆喝的文章写起?3、老北京各种各样的吆喝声随处可闻,五花八门,作者介绍这些吆喝时遵循了什么样的顺序(或思路)呢?4、写的最具体生动的是哪一种吆喝?怎样吆喝?1、大米粥、油炸果的;和新鲜蔬菜的:卖青菜和卖花儿的。写白天卖日用百货和修理各种家具的,这就更热闹了。北京胡同的晚上好不热闹:卖夜宵的,唱话匣子的,用凄厉动人的叫喊讨饭的,真是应有尽有。2、作为文章的引子,引出作者对北京街头的吆喝声的描写,•同时把自己对吆喝声的理解与洋人的理解进行对比,突出吆喝声给作者带来的趣味和怀念。3、先按“从早到晚”的顺序介绍:大清早……白天……到了夜晚……再按“一年四季”顺序介绍:春、夏、秋、冬。4、是乞丐。•他几乎全部用颤音。先挑高了嗓子喊“行好的——老爷——太(哎)太”,过好一会儿,(好像饿得接不上气儿啦。)才接下去用低音喊:“有那剩饭——剩菜——赏我点儿吃吧!”•三、问题探究•1、为什么“我”听到“卖荞麦皮”的吆喝声会吓了个马趴?是夸张的写法吗?•2、作者对北京的吆喝声怀有怎样的感情?1、写实的成分多。因为人家告诉“我”买荷叶糕的是拐卖儿童的,我就特别害怕这种吆喝声,所以,当有人在背后突然发一声喊,自然会“吓了个马趴”。当然,作者也有一些调侃的用意。2、作者在对老北京街头吆喝声的娓娓介绍中,包含着怀念之情,包含着对往事的美好回忆,同时也对这些口头文化遗产的逐渐消失而感到有一点点地惋惜。•四、当堂检测•假设你是一名商贩,经营的商品有鲤鱼、豆腐、西瓜。请为其中的一种商品创作一则吆喝广告。(注意:内容、喊腔)