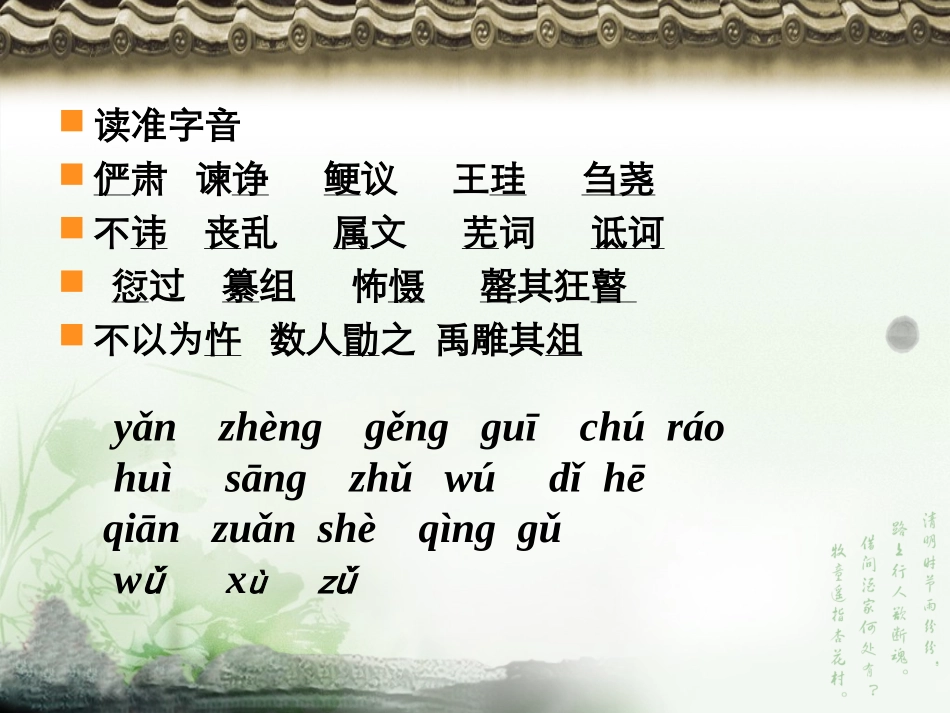

求谏读准字音俨肃谏诤鲠议王珪刍荛不讳丧乱属文芜词诋诃愆过纂组怖慑罄其狂瞽不以为忤数人勖之禹雕其俎yǎnzhènggěngguīchúráohuìsāngzhǔwúdǐhēqiānzuǎnshèqìnggǔwǔxùzǔ阅读第一段解释画横线词语的含义1、太宗威容俨肃2、必假颜色3、冀闻谏诤4、必藉忠臣5、臣下钳口6、卒令不闻其过7、寻亦诛死8、公等每看事有不利于人1、面容严肃2、改变3、直言规谏4、借助5、闭口不说话6、终于7、不久8、百姓第一段中唐太宗的论述包含几第一段中唐太宗的论述包含几层层意思?他用了什么样的论证方式来表意思?他用了什么样的论证方式来表达自己的观点?达自己的观点?阅读第二段解释画横线词语的含义1、幸诸公数相匡救2、冀凭直言鲠议3、纳刍荛4、太宗称善5、诏令自是宰相入内平章国计6、预闻政事1、我2、耿直的进言3、粗野之人4、对,正确5、商议6、参与第二段中君臣的谈话时第二段中君臣的谈话时围绕什么内容进行的?两人围绕什么内容进行的?两人在表达自己观点时用了什么在表达自己观点时用了什么方法?方法?1.唐太宗发挥了他君臣互相配合的观点,把君臣比之为鱼和水的关系。“鱼水”的比喻形象地说明了唐太宗这个君主对于臣子重要性的认识。2.谏议大夫王珪一席话是承接唐太宗的话而来的。他首先用比喻类比论证的方式开始议论,用木头经过墨线标定就能锯直,比喻国君采纳规谏就会圣明。接下来用古圣先王的事例来阐发自己的观点,从君道转到臣道,过渡点在“古者圣主必有争臣七人”。但王珪发言的重点不在圣主,而在“争臣七人”“言而不用,则相继以死”的忠直精神。这番议论既颂扬了唐太宗,又表明了自己的态度,为唐太宗所称赞,由此产生了一个积极的后果:下令从此让谏官“预闻政事”,凡有所陈奏,一定“虚己纳之”。阅读第三段解释画横线词语的含义1、自古帝王多任情喜怒2、朕今夙夜未尝不以此为心3、岂得以人言不同已意,便即护短不纳?1、放纵性情2、从早到晚3、因为第三段中唐太宗的话又包含几层意思?唐太宗先列举了帝王“任情喜怒”的现象:“喜则滥赏无功,怒则滥杀无罪”,指出这样做的结果就会导致“天下丧乱”。为避免这种情况,唐太宗认为大臣们应该“尽情极谏”。不仅如此,唐太宗还把纳谏的意义扩展到大臣身上,指出不仅我做皇帝的要接受劝谏,你们做大臣的也要虚心接受别人的“谏语”,不能因为“人言不同己意”,“便即护短不纳”。接着又用一个反问做了进一步强调:“若不能受谏,安能谏人?”这就使得求谏、纳谏的意义扩充了,泛化为听取意见和建议的意思,这对于今天我们每个人的为人处事无疑都有借鉴意义。阅读第四段解释画横线词语的含义1、恒恐上不称天心2、下为百姓所怨3、但思正人匡谏4、欲令耳目外通,下无怨滞5、又比见人来奏事者6、所以每有谏者,纵不合朕心,朕亦不以为忤1、常常2、被3、只4、怨结于心而阻滞不通5、近来6、表结果第4段中你读到一个怎样的唐太宗?★谨慎、勤奋。★为了得到“正人匡谏”,唐太宗采取了很多措施。★“贞观之治”局面的开创,不能不说与他点点滴滴的努力是分不开的。阅读第五段解释画横线词语的含义1、自知者明,信为难矣2、如属文之士、伎巧之徒3、人君须得匡谏之臣,举其愆过4、常念魏征随事谏正,多中朕失,如明镜鉴形,美恶必见5、因举觞赐玄龄等数人勖之1、确实2、写文章3、指出4、切中照出显现5、于是勉励唐太宗首先从人性的弱点出发阐述纳谏的必要性。他说“自知者明,信为难矣”,也就是说人贵有自知之明,但这却是很难做到的。由此,他得出结论:“人君须得匡谏之臣,举其愆过。”这是他从自身的实际体会中得出的经验,实际上已经触及到了君主专制政体的弊端。他当然不可能有这种超前的认识,因为他不可能否定自己的存在,因此只能在现有的体制内寻找合理的措施消除这种弊端,纳谏是他的第一选择。接下来,他想起了魏征这位经常“随事谏诤”的忠臣,认为他的谏诤“多中朕失”,他的存在就像一面镜子一样,使自己的优缺点都显露无遗。唐太宗在不同的场合无数次提到过魏征,无疑这是唐太宗树立的一个纳谏的典范,一个群臣学习的榜样。结尾...