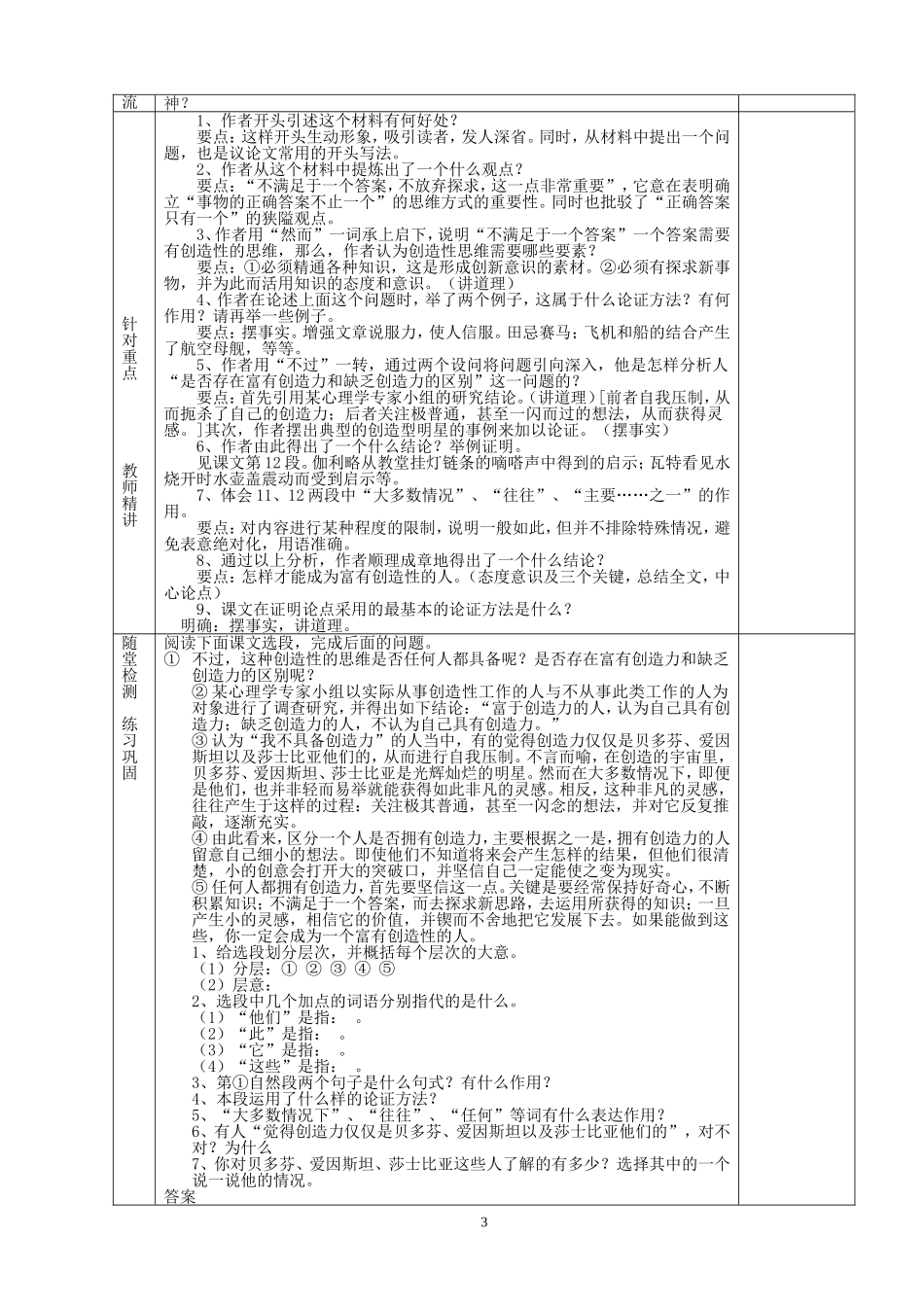

课题:事物的正确答案不止一个年级九年级备课教师吴涛审核人使用教师教学目标知识与技能目标:1、理解并学会运用“汲取、不言而喻、孜孜不倦、根深蒂固”等词句。2、了解并学会运用议论文的论证方法。方法与过程目标:1、培养学生阅读议论文的能力。2、区分观点和材料,辨析两者之间的关系,理解作者的观点。情感态度与价值观目标:激发学生创造性思维,培养学生的创新能力。教学重点1、初步了解议论文围绕中心逐层展开论述的方法。2、培养学生用例子证明自己的观点的能力。教学难点1、寻找本文的论证方法,训练学生阅读议论文的能力。2、品味设问句的表达效果。教学时间2课时教学准备示范朗读磁带,录音机,文字资料。第一课时环节教学过程个性优化设计提前预习生成问题预习导学1、给下列加点字注音。模式()孜孜不倦()根深蒂固()不言而喻()汲取()持之以恒()袖手旁观()轻而易举()2、根据所给成语的意思,填写相应的成语。①形容事情很容易做,不费力气。②一贯地长久的坚持、保持。③比喻做事努力并且不放弃。④不用说就可以明白。⑤根深深地扎于土中,很牢固。比喻基础稳固,不易动摇。1、议论文知识。①议论文的三要素是_____、_____、______。议论文论据类型____、_______。②议论文论证方法有______、___________________。③议论文论证结构有_______、_______、_________、__________。④议论文语言特点______、________。4、整体感知文章内容。①本文主要论述什么问题?论点是什么?②为什么从事物的正确答案不止一个谈起?③作者认为创造性思维必须具备的条件是________________________________________________________参考答案:1、mózīdìyùjíchíxiùyì2、轻而易举持之以恒孜孜不倦不言而喻根深蒂固3、论点论据论证;事实论据,道理论据;并列式,递进式,对照式;准确严密。4、①论题:怎样才能成为一个富有创造性的人。论点:“因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点是最重要的。”②因为这则材料所体现的就是“事物的正确答案不止一个”。并且用这个问题开头很具体,生的形象,又富有针对性。极易引起读者兴趣。创设情境明确目标请同学们计算下面两道题。1(月)+2(月)=1季度?8小时+16小时=1天?还可以举例。如3天+4天=1周等。回忆苏轼的《题西林壁》,这首诗告诉我们什么道理?每一种事物都可以从不同的角度去观察,观察的角度不同,结论也不相同。可以说生活中事物的正确答案不止一个,今天我们就来学习[美]罗迦.费.因格的《事物的正确答案不止一个》。默读课文,思考问题:1、文章开头提出几何问题的目的是什么?2、本文的论点是什么?(事物的正确答案不止一个)3、文章是怎样提出中心论点的?这样做有什么好处?分组探究展示快速阅读课文,分组讨论解决以下问题:1、为什么“不满足于一个答案,不放弃探求这一点非常重要”?2、创造性的思维又有哪些必要的要素呢?3、“区分一个人是否拥有创造力,主要根据之一”是什么?4、怎样做一个富有创造性的人,关键在哪里?学生讨论后师生共同解决。1、见课本。1交流2、A有渊博的知识;B有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识;C有持之以恒的精神和毅力(不断地尝试)。补充:这三个要素在5、6两段中就已呈现,那么是否能删去7、8两节呢?为什么?约翰•古登贝尔克将毫不相关的两种机械——葡萄压榨机和硬币打制器组合起来,创造了印刷机和排版术。罗兰•布歇内尔把电视接受器作为试验对象,发明了乒乓球游戏,从此开始了游戏机的革命。这两个事例有力地证明了发挥创造力的关键在于如何运用知识。3、区分一个人是否拥有创造力主要根据之一是拥有创造力的人留意自己细小的想法。4、做一个富有创造性的人,关键在要做到三点:一是“要经常保持好奇心,不断积累知识。”二是“不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;”三是“一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。”针对重点教师精讲1、客观事物丰富多样、复杂多变,生活中解决问题的方法并非只有一个。2、“事物的正确答案不止一个”这种思维方式符合客观实际,遵循自然规律。只有认识到事...