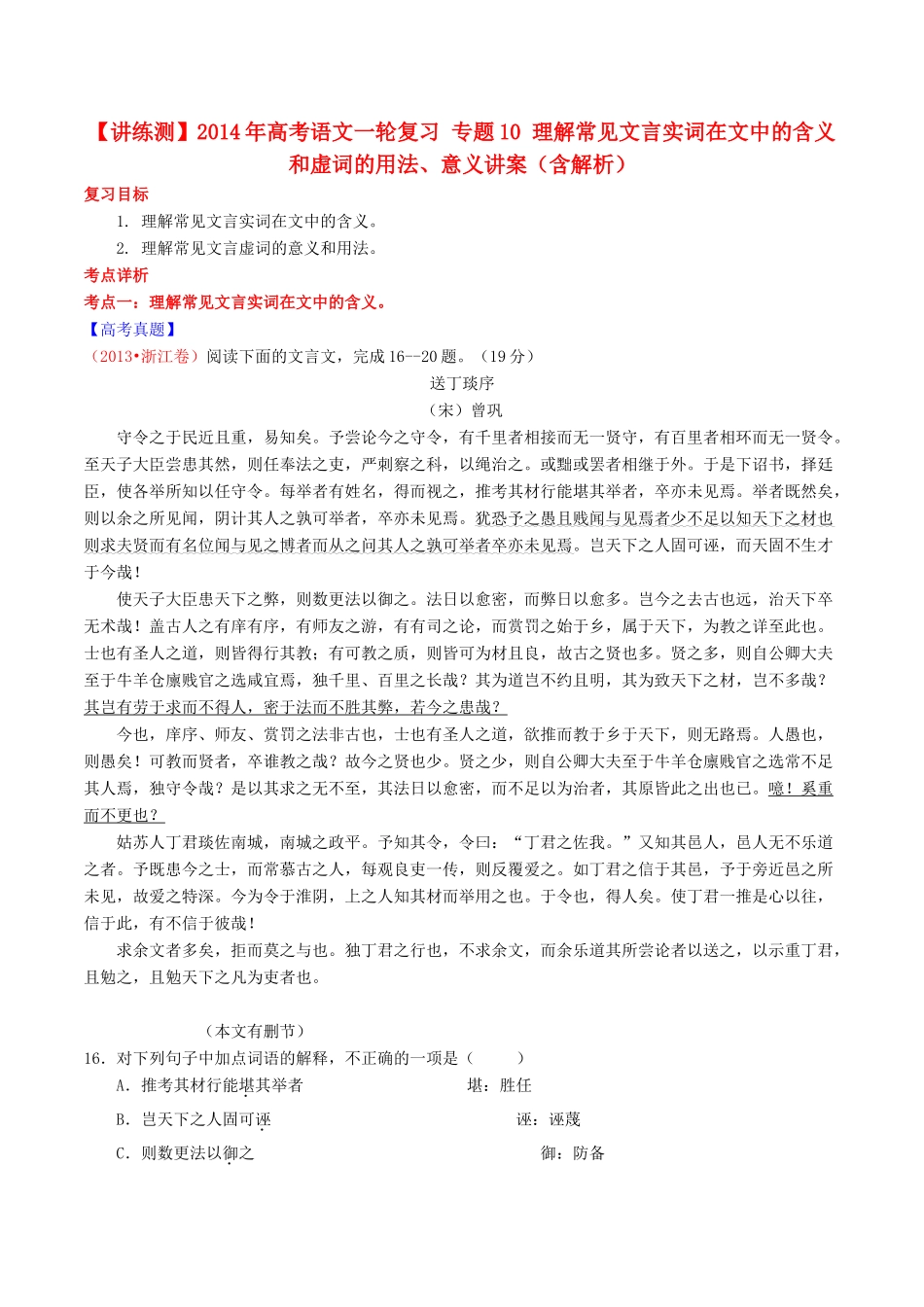

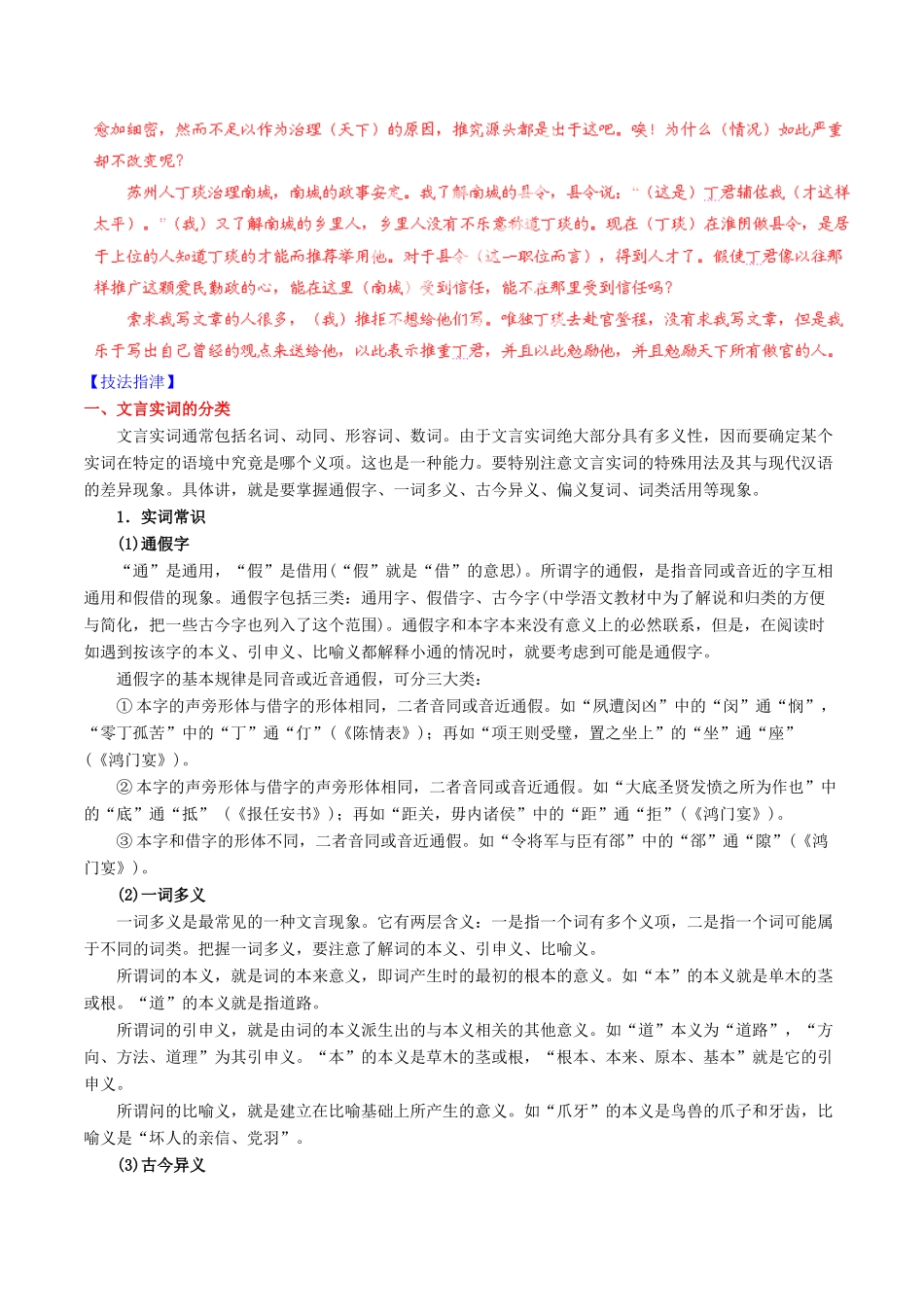

【讲练测】2014年高考语文一轮复习专题10理解常见文言实词在文中的含义和虚词的用法、意义讲案(含解析)复习目标1.理解常见文言实词在文中的含义。2.理解常见文言虚词的意义和用法。考点详析考点一:理解常见文言实词在文中的含义。【高考真题】(2013•浙江卷)阅读下面的文言文,完成16--20题。(19分)送丁琰序(宋)曾巩守令之于民近且重,易知矣。予尝论今之守令,有千里者相接而无一贤守,有百里者相环而无一贤令。至天子大臣尝患其然,则任奉法之吏,严刺察之科,以绳治之。或黜或罢者相继于外。于是下诏书,择廷臣,使各举所知以任守令。每举者有姓名,得而视之,推考其材行能堪其举者,卒亦未见焉。举者既然矣,则以余之所见闻,阴计其人之孰可举者,卒亦未见焉。犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉。岂天下之人固可诬,而天固不生才于今哉!使天子大臣患天下之弊,则数更法以御之。法日以愈密,而弊日以愈多。岂今之去古也远,治天下卒无术哉!盖古人之有庠有序,有师友之游,有有司之论,而赏罚之始于乡,属于天下,为教之详至此也。士也有圣人之道,则皆得行其教;有可教之质,则皆可为材且良,故古之贤也多。贤之多,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选咸宜焉,独千里、百里之长哉?其为道岂不约且明,其为致天下之材,岂不多哉?其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉?今也,庠序、师友、赏罚之法非古也,士也有圣人之道,欲推而教于乡于天下,则无路焉。人愚也,则愚矣!可教而贤者,卒谁教之哉?故今之贤也少。贤之少,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选常不足其人焉,独守令哉?是以其求之无不至,其法日以愈密,而不足以为治者,其原皆此之出也已。噫!奚重而不更也?姑苏人丁君琰佐南城,南城之政平。予知其令,令曰:“丁君之佐我。”又知其邑人,邑人无不乐道之者。予既患今之士,而常慕古之人,每观良吏一传,则反覆爱之。如丁君之信于其邑,予于旁近邑之所未见,故爱之特深。今为令于淮阴,上之人知其材而举用之也。于令也,得人矣。使丁君一推是心以往,信于此,有不信于彼哉!求余文者多矣,拒而莫之与也。独丁君之行也,不求余文,而余乐道其所尝论者以送之,以示重丁君,且勉之,且勉天下之凡为吏者也。(本文有删节)16.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()A.推考其材行能堪其举者堪:胜任B.岂天下之人固可诬诬:诬蔑C.则数更法以御之御:防备D.南城之政平平:安定【技法指津】一、文言实词的分类文言实词通常包括名词、动同、形容词、数词。由于文言实词绝大部分具有多义性,因而要确定某个实词在特定的语境中究竟是哪个义项。这也是一种能力。要特别注意文言实词的特殊用法及其与现代汉语的差异现象。具体讲,就是要掌握通假字、一词多义、古今异义、偏义复词、词类活用等现象。1.实词常识(1)通假字“通”是通用,“假”是借用(“假”就是“借”的意思)。所谓字的通假,是指音同或音近的字互相通用和假借的现象。通假字包括三类:通用字、假借字、古今字(中学浯文教材中为了解说和归类的方便与简化,把一些古今字也列入了这个范围)。通假字和本字本来没有意义上的必然联系,但是,在阅读时如遇到按该字的本义、引申义、比喻义都解释小通的情况时,就要考虑到可能是通假字。通假字的基本规律是同音或近音通假,可分三大类:①本字的声旁形体与借字的形体相同,二者音同或音近通假。如“夙遭闵凶”中的“闵”通“悯”,“零丁孤苦”中的“丁”通“仃”(《陈情表》);再如“项王则受璧,置之坐上”的“坐”通“座”(《鸿门宴》)。②本字的声旁形体与借字的声旁形体相同,二者音同或音近通假。如“大底圣贤发愤之所为作也”中的“底”通“抵”(《报任安书》);再如“距关,毋内诸侯”中的“距”通“拒”(《鸿门宴》)。③本字和借字的形体不同,二者音同或音近通假。如“令将军与臣有郤”中的“郤”通“隙”(《鸿门宴》)。(2)一词多义一词多义是最常见的一种文言现象。它有两层含义:一是指一个词有多个义项,二是指一个词可能属于不同的词类...