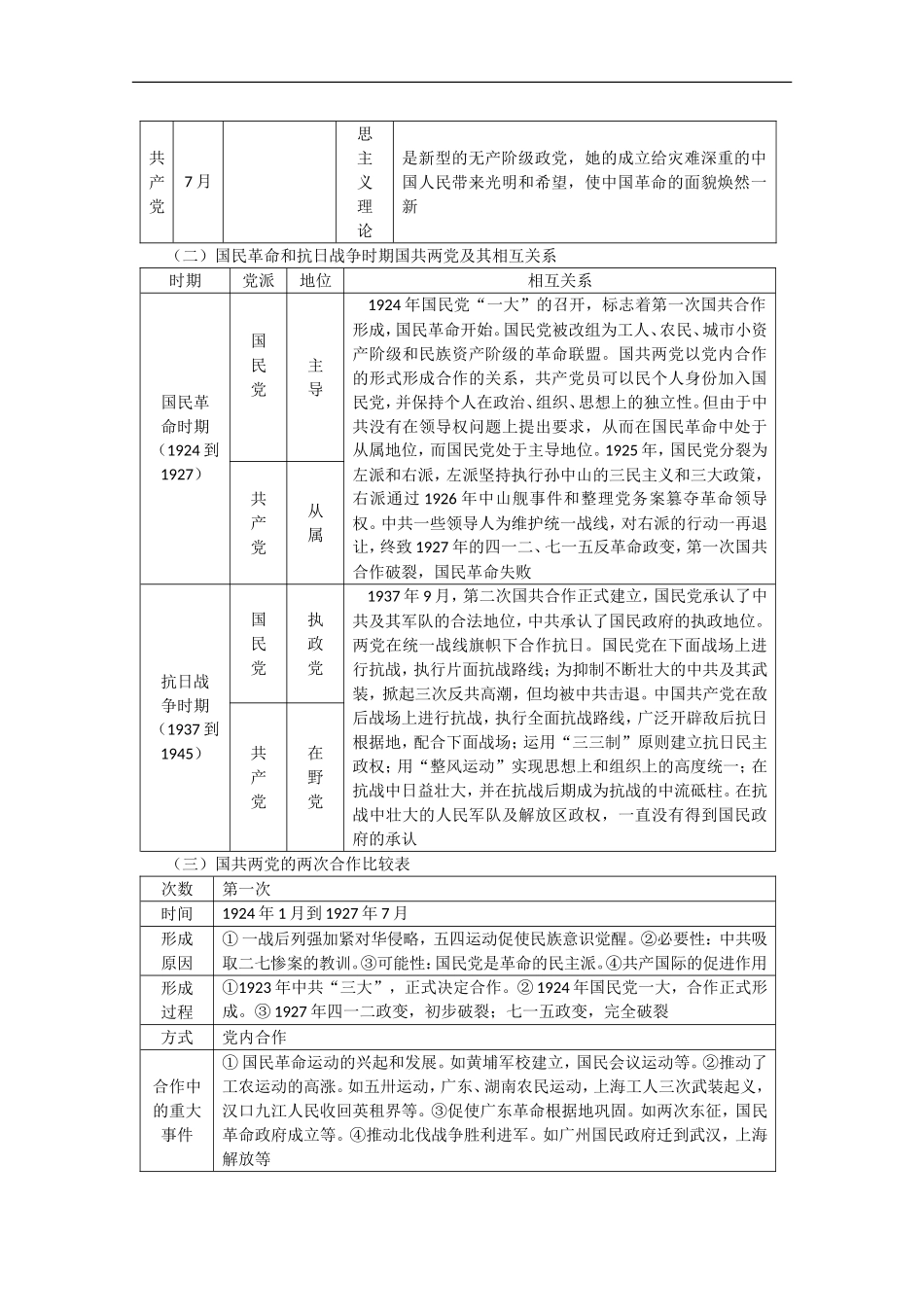

国共两党及其相互关系【命题趋向】国共两党关系是高考命题的重点之一。近年来,由于高考逐步侧重经济史、文化史的考查,因此作为政治史内容的国共两党关系在考查力度上有所下降,一般以客观题为主。受时事政治的影响,2005年江苏、广东高考历史卷中出现过主观题。随着2005年4月底和5月初“连宋登陆”成为现实,关于国共两党关系曲折发展的历程及其今后发展趋势问题开始大幅度升温,极有可能成为高考命题的重点和焦点。复习重点:国共两党的建立及其性质、影响。国共两党和一、二次合作的酝酿及主要经历、形成标志、取得的成果、重大事件、破裂原因及其启示。导致国共两党关系破裂的大事及国民党反动政权被推翻。中共对台政策的演变,两岸关系由对峙隔绝到交流加强的原因和表现。其中国共两次合作及海峡两岸交流加强是重点。【考点透视】本专题考点知识可以整合为同盟会、国民党、中共成立及其对中国革命的历史作用与影响,国共两党合作与对峙的关系演变,即1921~1924年国共第一次合作的酝酿,1924~1927年第一次合作的形成、发展与破裂,1927~1936年国共两党的十年对峙,1937~1947年国共两党的第二次合作的形成、发展与破裂,1946~1949年国共两党的决战,1949~现在国共两党的隔海对峙。(一)同盟会、国民党和中共成立及其对中国革命的影响党派成立时间性质指导思想影响中国同盟会1905年中国第一个统一的、全国性的资产阶级革命政党旧三民主义标志着中国民主革命进入到新阶段。同盟会的纲领、组织发动、军事起义成为辛亥革命的思想、组织、群众和军事基础。1911年武昌起义暴发,点燃辛亥革命的导火线。1912年中华民国的成立,部分实现了资产阶级革命派的民族、民权主义的主张,使民主共和观念深入人心,但对政党政治的幻想使之日益涣散国民党1912年中国民族资产阶级、城市小资产阶级及其知识分子的革命政党旧三民主义1912年,宋教仁将同盟会改组为国民党,企图走民主共和、政党政治的道路。“宋案”、二次革命被镇压、国民党被解散,标志着政党政治幻想破灭。国民党为维护共和制度先后发动二次革命、护国运动、护法运动、第二次护法运动,虽然一定程度推动了中国政治民主化的进程,但最终归于失败中国1921年新型列产阶级革命政党马克1921年7月,中国共产党成立。她提出了最高纲领和最低纲领,以实现社会主义、共产主义为奋斗目标,共产党7月思主义理论是新型的无产阶级政党,她的成立给灾难深重的中国人民带来光明和希望,使中国革命的面貌焕然一新(二)国民革命和抗日战争时期国共两党及其相互关系时期党派地位相互关系国民革命时期(1924到1927)国民党主导1924年国民党“一大”的召开,标志着第一次国共合作形成,国民革命开始。国民党被改组为工人、农民、城市小资产阶级和民族资产阶级的革命联盟。国共两党以党内合作的形式形成合作的关系,共产党员可以民个人身份加入国民党,并保持个人在政治、组织、思想上的独立性。但由于中共没有在领导权问题上提出要求,从而在国民革命中处于从属地位,而国民党处于主导地位。1925年,国民党分裂为左派和右派,左派坚持执行孙中山的三民主义和三大政策,右派通过1926年中山舰事件和整理党务案篡夺革命领导权。中共一些领导人为维护统一战线,对右派的行动一再退让,终致1927年的四一二、七一五反革命政变,第一次国共合作破裂,国民革命失败共产党从属抗日战争时期(1937到1945)国民党执政党1937年9月,第二次国共合作正式建立,国民党承认了中共及其军队的合法地位,中共承认了国民政府的执政地位。两党在统一战线旗帜下合作抗日。国民党在下面战场上进行抗战,执行片面抗战路线;为抑制不断壮大的中共及其武装,掀起三次反共高潮,但均被中共击退。中国共产党在敌后战场上进行抗战,执行全面抗战路线,广泛开辟敌后抗日根据地,配合下面战场;运用“三三制”原则建立抗日民主政权;用“整风运动”实现思想上和组织上的高度统一;在抗战中日益壮大,并在抗战后期成为抗战的中流砥柱。在抗战中壮大的人民军队及解放区政权,一直没有得到国民政府的承认共产党在野党(三)国共两党的两次合作比较表次数第一次时间1924年1月到1927年7月...