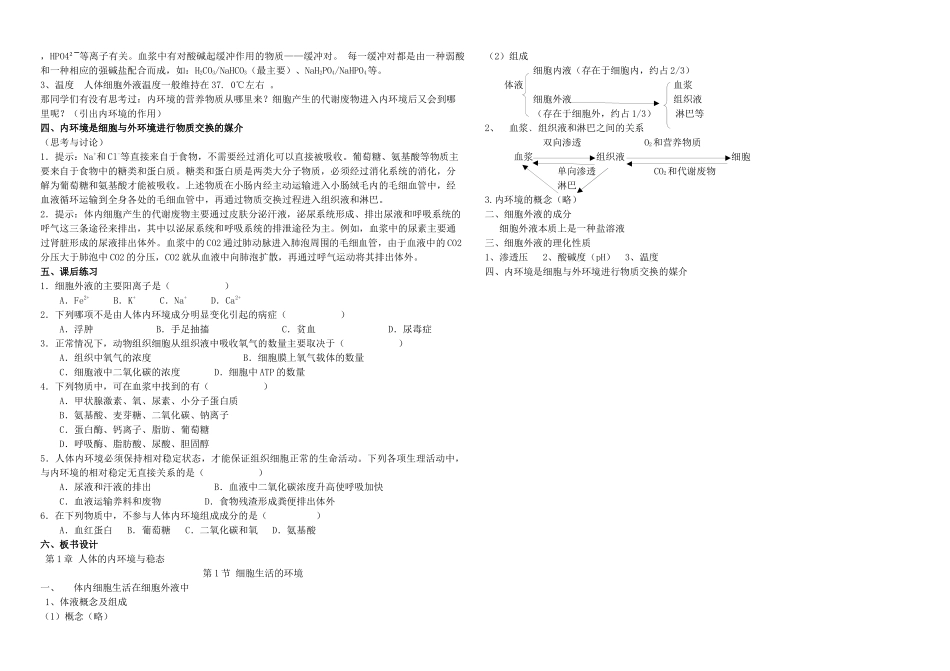

第一章人体的内环境与稳态第1节细胞生活的环境主讲人:武运一、教学目标1.描述内环境的组成和理化性质。2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。3.尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。二、教学重点和难点1.教学重点(1)内环境的组成和理化性质。(2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。2.教学难点(1)内环境的理化性质。(2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。三、课时安排1课时四、教学过程导入:以学生自身的生活环境引入,吸引学生兴趣。从而自然过渡到细胞生活的环境,引出本节的内容。以“问题探讨”进一步引入,学生思考并回答。1.图1中是人体血液中的血细胞,包括红细胞、白细胞等;图2中是单细胞动物草履虫。2.血细胞生活在血浆中。草履虫直接生活在外界水环境中。两者生活环境的相似之处是:都是液体环境;不同之处是:血细胞生活在体内的血浆中,并不直接与外界环境进行物质交换,而草履虫直接生活在外界环境中;与外界环境相比,血浆的理化性质更为稳定,如温度基本恒定等。问题:人体内的细胞直接生活的环境是什么呢?(引出体液的概念)一、体内细胞生活在细胞外液中体液——不论男性还是女性,体内都含大量以水为基础的液体,这些液体统称为体液。细胞内液(存在于细胞内,约占2/3)体液血浆细胞外液组织液(存在于细胞外,约占1/3)淋巴等人体内的细胞就生活在细胞外液中。3提问血浆、组织液、淋巴之间的关系,让学生构建框架图。总结:血浆、组织液和淋巴通过动态的有机联系,共同构成机体内细胞生活的直接环境。为了区别于个体生活的外界环境,人们把这个由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。4.内环境的概念由细胞外液构成的液体环境叫做内环境例题:下列物质中,不属于人体内环境组成成分的是(A)A.血红蛋白B.葡萄糖C.CO2和水D.氨基酸思考:内环境与细胞外液这两个概念是什么关系?提示:内环境是从人体角度看,相对于外界环境提出的;细胞外液是从细胞角度看,相对于细胞内液提出的。所以内环境和细胞外液是同一概念。思考:假如将身体的一个细胞或一块组织拿到体外,如果不提供特殊的环境条件,它很快就会死亡,而在内环境中,体内细胞却能正常地生活,你觉的是什么原因呢?二、细胞外液的成分〔P4资料分析〕1.提示:表中的化学物质可分为无机物和有机物。无机物包括水和无机盐离子(如Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Cl-、HPO42-、SO42-、HCO3-)等,有机物包括糖类(如葡萄糖)、蛋白质(如血清白蛋白、血清球蛋白、纤维蛋白原等)、脂质(如各种脂肪酸、脂肪、卵磷脂、胆固醇)、氨基酸氮、尿素氮、其他非蛋白氮和乳酸等。2.还含有气体分子(主要是氧气和二氧化碳)、调节生命活动的各种激素、其他有机物(如维生素)等。3.Na+、Cl-含量较多。它们的作用主要是维持血浆渗透压。4.维持血浆的酸碱平衡。5.提示:如血浆中的葡萄糖主要来源于食物中的糖类。食物中的淀粉经消化系统消化后,分解为葡萄糖,经小肠绒毛吸收后进入血液,通过血液循环运输到全身各处。进入组织细胞后,葡萄糖主要用于氧化分解放能,最终生成二氧化碳和水,并排入内环境中。二氧化碳通过血液循环被运输到肺,通过呼吸系统排出体外,而多余的水主要在肾脏通过形成尿液排出体外。组织液﹑淋巴的成分和含量于血浆相近,但血浆中的大分子蛋白不能渗出,所以血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质含量很少。概括地说,细胞外液本质上是一种盐溶液。三、细胞外液的理化性质渗透压、酸碱度(pH)和温度是细胞外液理化性质的三个方面。下面一一介绍。1、渗透压(1)渗透压的概念简单地说,是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。(2)渗透压的大小取决于溶液中溶质微粒的数目:溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大,溶液渗透压越高;反过来,溶质微粒越少,即溶液浓度越低,对水的吸引力越小,溶液渗透压越低。(3)影响渗透压大小的因素主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量占明显优势的是Na+和Cl+。在37℃时,人的血浆渗透压约为770kPa,相当于细胞内液的渗透压。〔旁栏思考题〕生理盐水的浓度是...