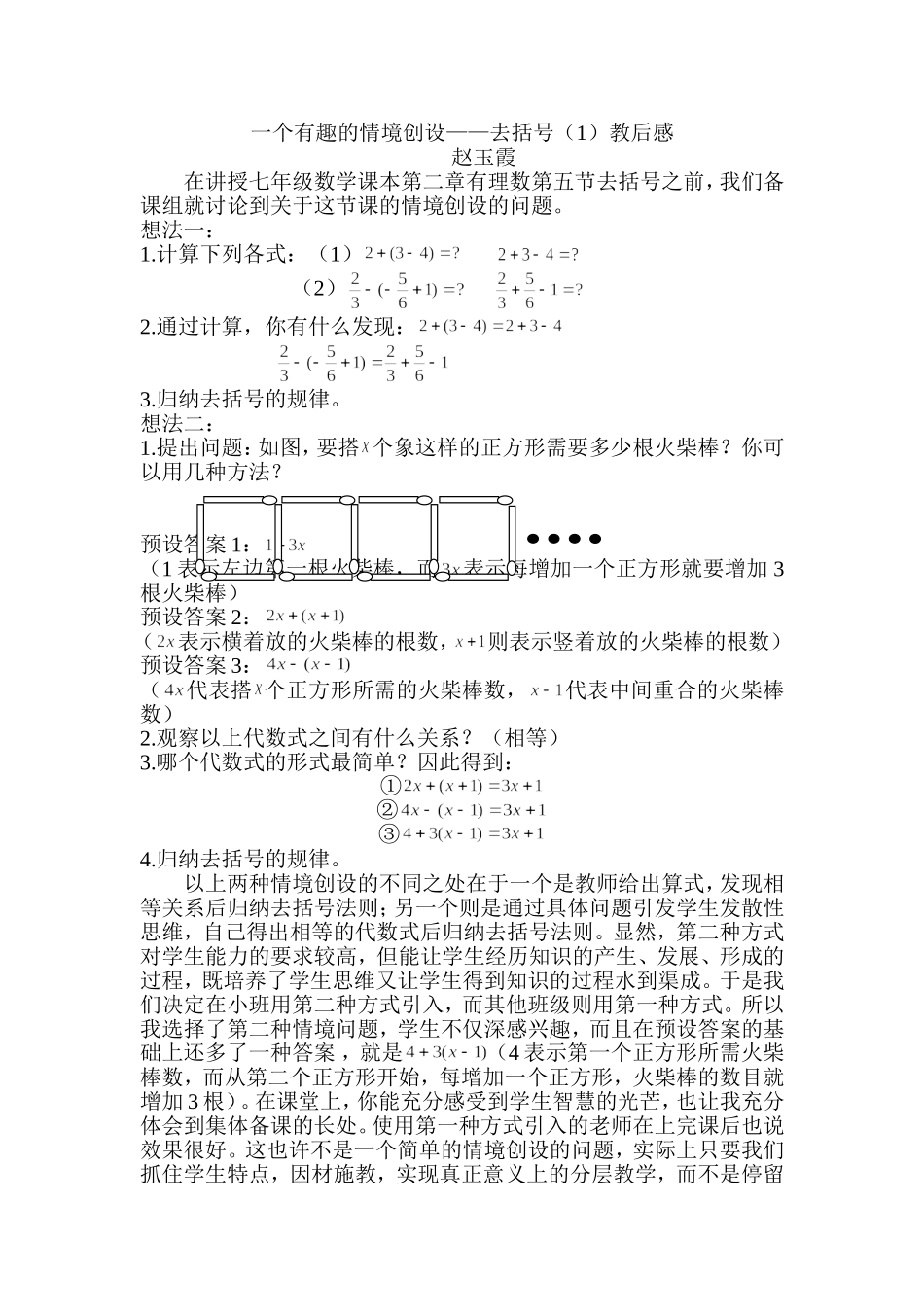

一个有趣的情境创设——去括号(1)教后感赵玉霞在讲授七年级数学课本第二章有理数第五节去括号之前,我们备课组就讨论到关于这节课的情境创设的问题。想法一:1.计算下列各式:(1)(2)2.通过计算,你有什么发现:3.归纳去括号的规律。想法二:1.提出问题:如图,要搭个象这样的正方形需要多少根火柴棒?你可以用几种方法?预设答案1:(1表示左边第一根火柴棒,而表示每增加一个正方形就要增加3根火柴棒)预设答案2:(表示横着放的火柴棒的根数,则表示竖着放的火柴棒的根数)预设答案3:(代表搭个正方形所需的火柴棒数,代表中间重合的火柴棒数)2.观察以上代数式之间有什么关系?(相等)3.哪个代数式的形式最简单?因此得到:①②③4.归纳去括号的规律。以上两种情境创设的不同之处在于一个是教师给出算式,发现相等关系后归纳去括号法则;另一个则是通过具体问题引发学生发散性思维,自己得出相等的代数式后归纳去括号法则。显然,第二种方式对学生能力的要求较高,但能让学生经历知识的产生、发展、形成的过程,既培养了学生思维又让学生得到知识的过程水到渠成。于是我们决定在小班用第二种方式引入,而其他班级则用第一种方式。所以我选择了第二种情境问题,学生不仅深感兴趣,而且在预设答案的基础上还多了一种答案,就是(4表示第一个正方形所需火柴棒数,而从第二个正方形开始,每增加一个正方形,火柴棒的数目就增加3根)。在课堂上,你能充分感受到学生智慧的光芒,也让我充分体会到集体备课的长处。使用第一种方式引入的老师在上完课后也说效果很好。这也许不是一个简单的情境创设的问题,实际上只要我们抓住学生特点,因材施教,实现真正意义上的分层教学,而不是停留在机械的表面,总能达到意想不到的效果。