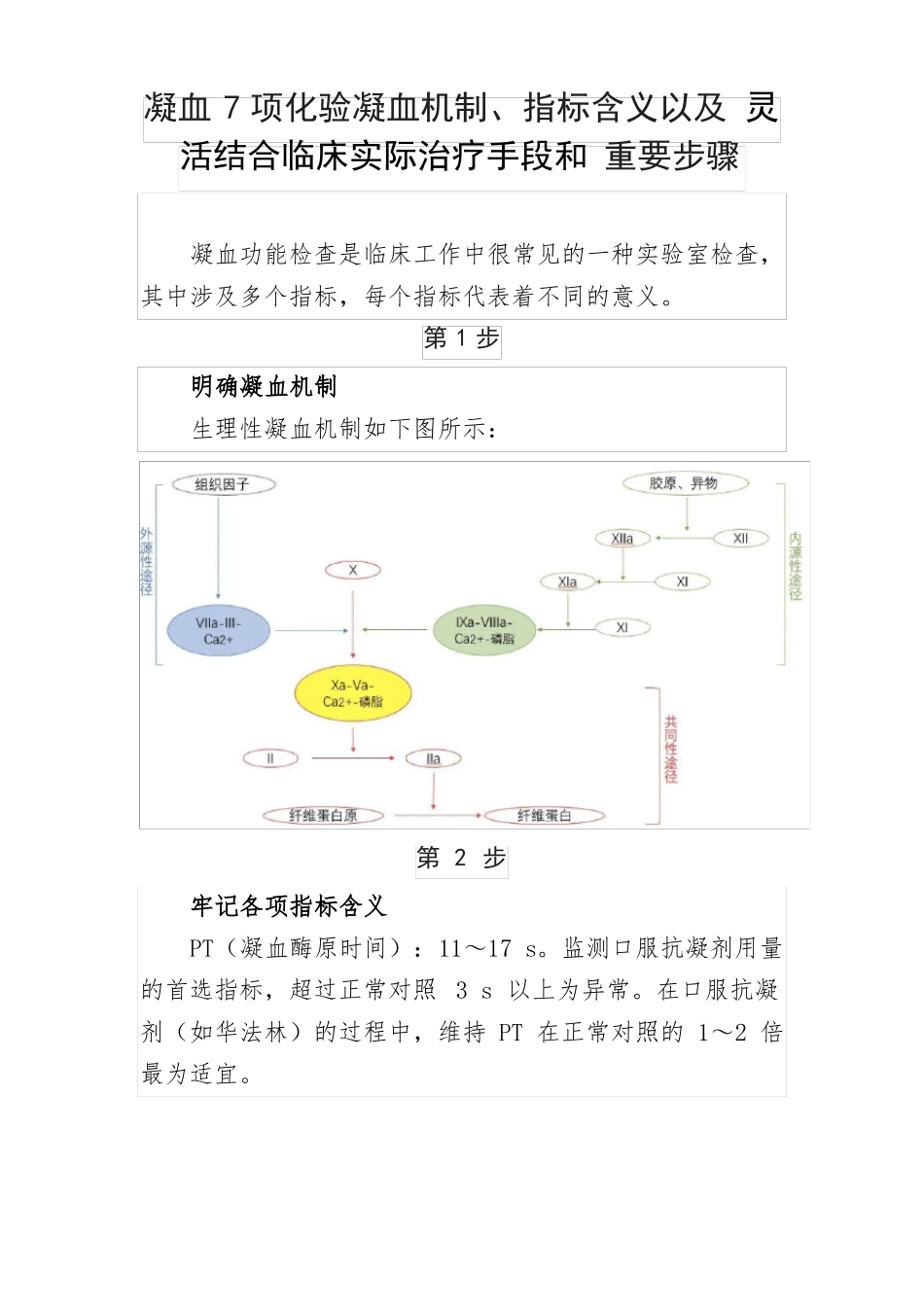

凝血7项化验凝血机制、指标含义以及灵活结合临床实际治疗手段和重要步骤凝血功能检查是临床工作中很常见的一种实验室检查,其中涉及多个指标,每个指标代表着不同的意义。第1步明确凝血机制生理性凝血机制如下图所示:第2步牢记各项指标含义PT(凝血酶原时间):11~17s。监测口服抗凝剂用量的首选指标,超过正常对照3s以上为异常。在口服抗凝剂(如华法林)的过程中,维持PT在正常对照的1~2倍最为适宜。延长:先天性凝血因子I、V、VI、X缺乏及纤维蛋白原缺乏,后天凝血因子缺乏主要见于维生素K缺乏、严重的肝脏疾病、纤溶充进(DIC后期)、口服抗凝剂、肝素应用、循环中抗凝物质增加(如SLE)等缩短:先天性凝血因子V增多症、口服避季药、血液高凝状态和血栓性疾病等PT%(PT活动度):70~150%。与凝血酶原时间的意义相同,且更能准确地反映凝血因子的活性。肝脏是合成凝血因子的重要器官,因此PT%的高低能够反映肝细胞损伤的程度。如果PT%持续下降而无上升趋势,则提示预后极差。无明显临床意义。见于急性肝炎、慢性肝炎急性加重期、重型肝炎、胆道阻塞、胆汁淡积可以反应肝脏受损的严重程度。INR国际标准化比值:0.8~1.5。目前国际上强调用INR来监测口服抗凝剂(如华法林)的用量,且较凝血酶原时间更准确。增高降低临床意义同PTAPTT(活化部分凝血活酶时间):28~43.5s。检查内源性凝血因子的一种过筛试验,用来证实先天性或获得性凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ的缺陷或是否存在它们相应的抑制物,超过正常对照10s以上为异常。由于肝素主要是内源性凝血途径,所以是用来监测普通肝素的首选指标,使其延长1.5~2.5倍为宜。血浆凝血因子W、IX和X水平减低,如血友病A、血友病B及凝血因子XI缺乏症;严重的凝血酶原(因子II)、V、X和纤维蛋白原缺乏,如肝脏疾病、阻塞性黄痘、口服抗凝剂、应用肝素以及低(无)纤维蛋白原血症;纤溶活力增强,如继发性、原发性纤溶以及血液循环中有纤维蛋白(原)降解物(FDP);血液循环中有抗凝物质,如血液肝素含量增加及口服抗凝剂、SLE等。高凝状态(脑血栓、心模、DIC高凝期),促凝物质进入血液及凝血因子的活性增高;血栓性疾病,如心肌模死、脑血管病变、糖尿病伴血管病变、肺模死、深静脉血栓形成、好娠高血压综合征和肾病综合征等FBG(纤维蛋白原):2~4g/L。即凝血因子Ⅰ,由肝脏合成的具有凝血功能的蛋白质。FBG超过正常值上限是冠状动脉粥样硬化心脏病和脑血管病发病的独立危险因素之一。生理情况下的应激反应和好娠晚期;病理情况下急性感染、急性心肌模死、糖尿病及其酸中毒、急性肾炎、尿毒症、肾病综合征、恶性肿瘤等。见于DIC消耗性低凝溶解期、原发性纤溶亢进、重症肝炎、肝硬化和溶栓药物(UK、T-PA)治疗时、其他药物如雄激素等。TT(凝血酶时间):14~21s。反映纤维蛋白原转为纤维蛋白的时间,超过正常对照3s以上为异常。低(无)纤维蛋白原症,DIC(纤溶方进期)、异常血红蛋白血症、肝素治疗、SLE和肝脏疾病、肾脏疾病等。多见于血标本有微小凝块或钙离子存在时临床意义不大,FDP(纤维蛋白原降解产物):0~5μg/mL。纤维蛋白原和纤维蛋白被血浆素分解后产生的降解产物,反映纤维蛋白溶解功能,FDP≥20μg/mL有诊断意义。原发性纤维蛋白溶解功能进;继发性纤维蛋白溶解功能充进:DIC、肾脏疾病、肝脏疾病、肺栓、深静脉血栓形成、心模、溶栓治疗、恶性肿瘤等。无。D-二聚体:0~0.5μg/mL。纤维蛋白单体经活化凝血因子XⅢ交联后,再经纤溶酶水解所产生的一种特异性降解产物,是一个特异性的纤溶过程标记物。其含量变化可作为体内高凝状态和纤溶亢进的标志。溶栓过程用药前、中、后动态检测D-二聚体浓度变化对监测溶栓药物的效果有较大的临床价值。弥漫性血管内凝血(含量>0.5ug/ml,对DIC高危患者具有极高的预测价值);其他如手术后,红娠,外伤,肿瘤等。无。第3步灵活结合临床实际急性心肌梗死溶栓治疗接诊急性心肌梗死患者时,急诊凝血功能检查是必不可少的。对于急性ST段抬高型心肌梗死患者,在肝素及静脉溶栓治疗前应检测凝血指标,检测APTT或活化凝血时间(ACT),为后续溶栓及抗凝治疗提供对照值。指南要求确诊STEMI...