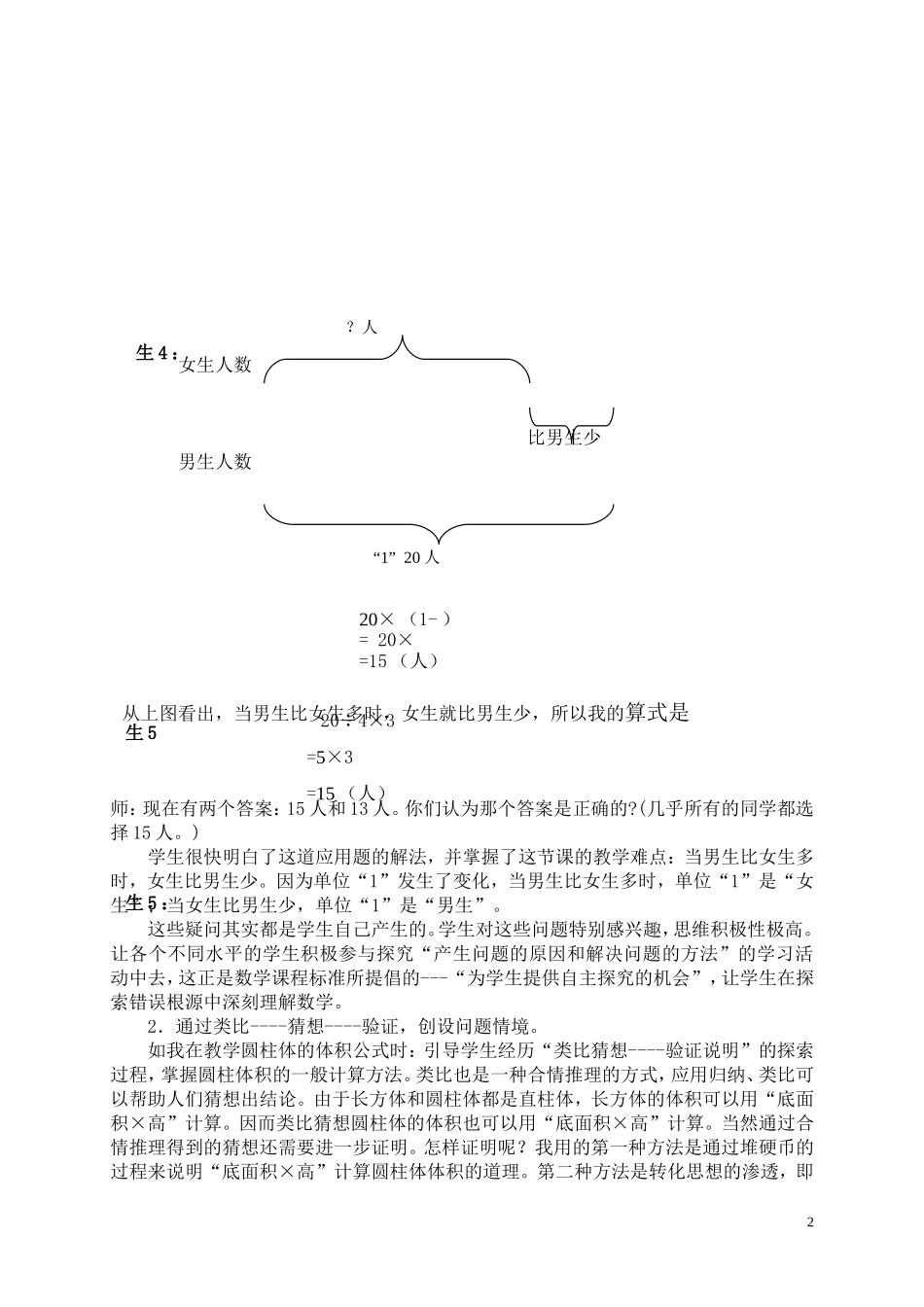

浅谈小学数学课堂中如何创设问题情境培养学生解决问题的能力是课程标准的总体目标之一。《标准》指出:通过义务教育阶段的数学学习,学生能够初步学会运用数学的思维去观察、分析现实社会,去解决日常生活中和其他学科学习中的问题,增强应用数学的意识。“问题是开启任何一门学科的钥匙。”创设问题情境已成为新教学模式的一个显著特征,以问题情境为基础的数学教学有利于激发学生的学习动机和探索欲望。为此,我想结合自己的教学实践,谈谈对创设问题情境的粗浅认识。一、在新知识的引入时,创设问题情境,激发学生的学习兴趣。思维通常总是开始与疑问或者问题、开始于惊奇或者疑惑。要使学生积极主动地参与到学习活动中来,在教学中,教师就得根据教材内容给予一定的刺激。布鲁纳说:“学习的最好刺激,是对所学教材的兴趣”。当学生对学习教材有了兴趣时,才能以最佳的精神状态投入到学习活动中去。例如我在教“小数的性质”时,创设了这样一个情境:我在黑板上写出了3个数“4、40、400”。问:“这三个数相等吗?”(不等)。“谁能在这三个数的后面加上适当的单位名称后,再用等号连接这三个数?”在此设计的这样一个问题情境使学生疑惑,3个大小不等的数加上什么样的单位名称才能用等号连接。此时,我已将学生的注意力集中到教学内容上,同时让学生对学习内容产生了兴趣。学生积极思考后,有的说:4米=40分米=400厘米;有的说4元=40角=400分……。我一一肯定后又问:“谁能想办法加上同一个单位名称后将这三个数用等号连接起来?”学生通过合作讨论后回答:4米=4.0米=4.00米,4元=4.0元=4.00元……。老师又问:“刚才像4米、4.0米、4.00米……这些数量是相等的,那么像4、4.0、4.00这样的数大小是否相等呢?为什么?”在这样的问题情境下,学生带着对新知识的强烈渴求,愉快地参与到新知识活动中去。二、在新知识的学习中,创设问题情境,引导学生自主思维。小学数学课堂多数是由问题构成的。在教学活动中,学生总是以“问题中心”的心理参与学习活动,教学通过创设问题情境调动学生思维的参与,使学生达到掌握知识、训练思维、发展数学能力的目的。1.巧妙引导学生自己设“错”质“疑”,产生疑问,创设问题情境。例如我在教学较复杂的分数应用题时:(出示:某班有男生20人,比女生多,女生有多少人?)问:“谁能想办法利用已有知识求出女生人数?”生1:我是这样列式的:20-20×=13(人)。因为我想男生比女生多,也就是女生比男生少。所以,只要用男生人数减去男生人数的就等于女生人数。(这种错例非常普遍,典型,我有意不预防。因为“错误”也是一种教学资源。)生2:我认为女生不可能是13人,因为人数不可能有人。教室里出现了激烈的讨论:哪有半个人呀?人是什么样子?……师:什么原因造成女生出现“”人呢?请同桌俩讨论讨论。(生汇报)1=15(人)=20÷20÷(1+)算式是“1”?人20人比女生多女生人数男生人数生3:师:现在有两个答案:15人和13人。你们认为那个答案是正确的?(几乎所有的同学都选择15人。)学生很快明白了这道应用题的解法,并掌握了这节课的教学难点:当男生比女生多时,女生比男生少。因为单位“1”发生了变化,当男生比女生多时,单位“1”是“女生”;当女生比男生少,单位“1”是“男生”。这些疑问其实都是学生自己产生的。学生对这些问题特别感兴趣,思维积极性极高。让各个不同水平的学生积极参与探究“产生问题的原因和解决问题的方法”的学习活动中去,这正是数学课程标准所提倡的---“为学生提供自主探究的机会”,让学生在探索错误根源中深刻理解数学。2.通过类比----猜想----验证,创设问题情境。如我在教学圆柱体的体积公式时:引导学生经历“类比猜想----验证说明”的探索过程,掌握圆柱体积的一般计算方法。类比也是一种合情推理的方式,应用归纳、类比可以帮助人们猜想出结论。由于长方体和圆柱体都是直柱体,长方体的体积可以用“底面积×高”计算。因而类比猜想圆柱体的体积也可以用“底面积×高”计算。当然通过合情推理得到的猜想还需要进一步证明。怎样证明呢?我用的第一种方法是通过堆硬币的过程来说明“底面积×高”...