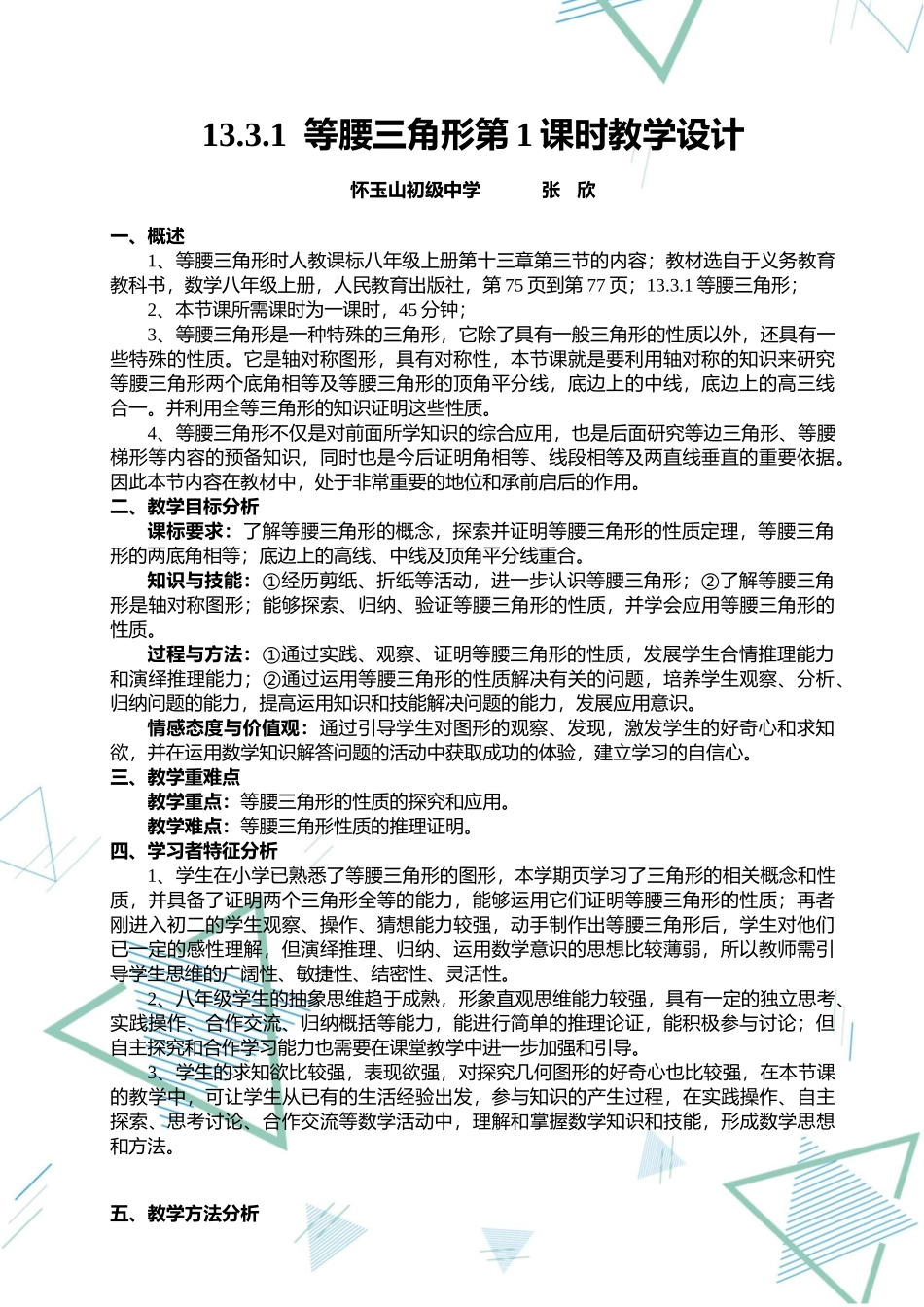

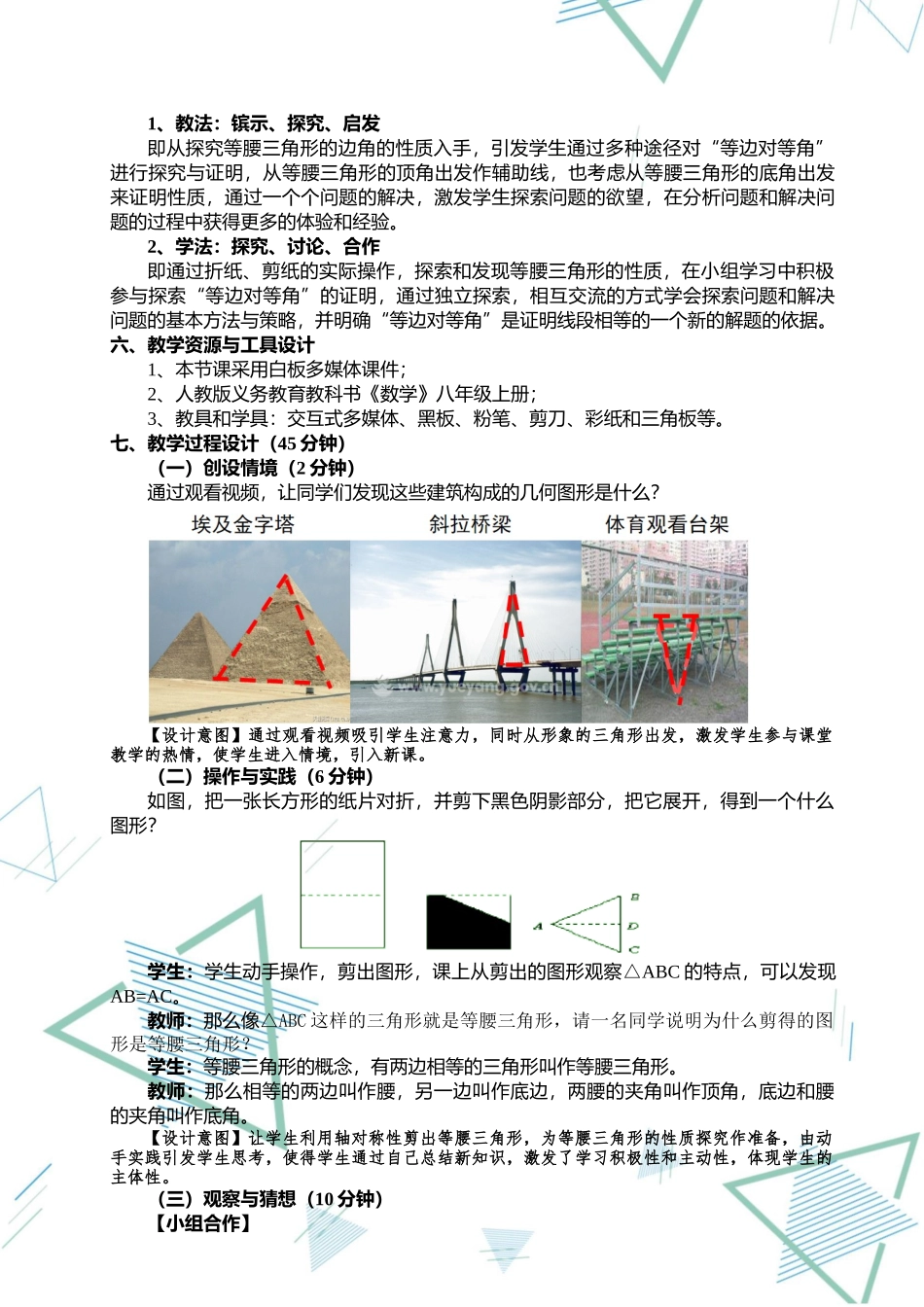

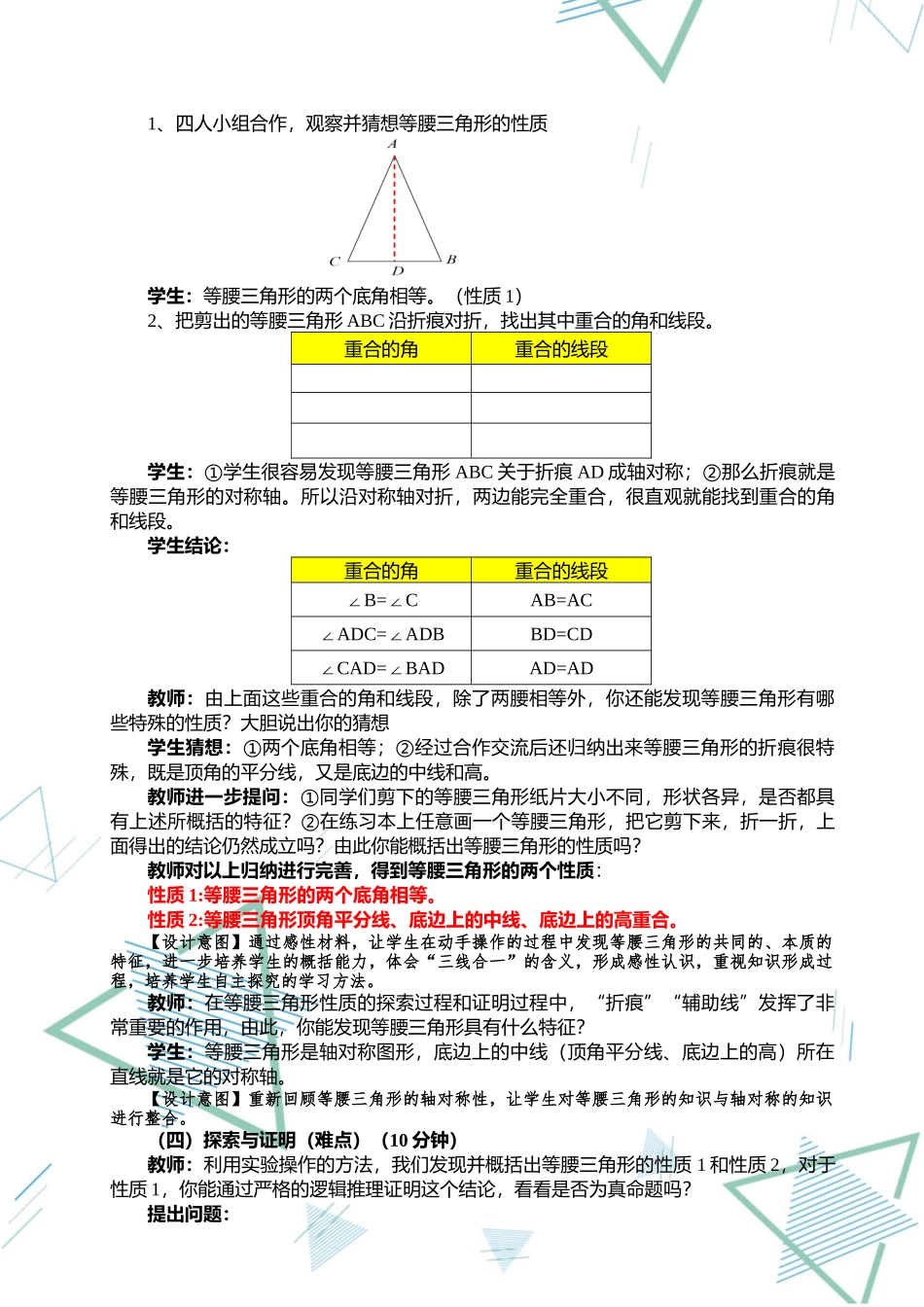

13.3.1等腰三角形第1课时教学设计怀玉山初级中学张欣一、概述1、等腰三角形时人教课标八年级上册第十三章第三节的内容;教材选自于义务教育教科书,数学八年级上册,人民教育出版社,第75页到第77页;13.3.1等腰三角形;2、本节课所需课时为一课时,45分钟;3、等腰三角形是一种特殊的三角形,它除了具有一般三角形的性质以外,还具有一些特殊的性质。它是轴对称图形,具有对称性,本节课就是要利用轴对称的知识来研究等腰三角形两个底角相等及等腰三角形的顶角平分线,底边上的中线,底边上的高三线合一。并利用全等三角形的知识证明这些性质。4、等腰三角形不仅是对前面所学知识的综合应用,也是后面研究等边三角形、等腰梯形等内容的预备知识,同时也是今后证明角相等、线段相等及两直线垂直的重要依据。因此本节内容在教材中,处于非常重要的地位和承前启后的作用。二、教学目标分析课标要求:了解等腰三角形的概念,探索并证明等腰三角形的性质定理,等腰三角形的两底角相等;底边上的高线、中线及顶角平分线重合。知识与技能:①经历剪纸、折纸等活动,进一步认识等腰三角形;②了解等腰三角形是轴对称图形;能够探索、归纳、验证等腰三角形的性质,并学会应用等腰三角形的性质。过程与方法:①通过实践、观察、证明等腰三角形的性质,发展学生合情推理能力和演绎推理能力;②通过运用等腰三角形的性质解决有关的问题,培养学生观察、分析、归纳问题的能力,提高运用知识和技能解决问题的能力,发展应用意识。情感态度与价值观:通过引导学生对图形的观察、发现,激发学生的好奇心和求知欲,并在运用数学知识解答问题的活动中获取成功的体验,建立学习的自信心。三、教学重难点教学重点:等腰三角形的性质的探究和应用。教学难点:等腰三角形性质的推理证明。四、学习者特征分析1、学生在小学已熟悉了等腰三角形的图形,本学期页学习了三角形的相关概念和性质,并具备了证明两个三角形全等的能力,能够运用它们证明等腰三角形的性质;再者刚进入初二的学生观察、操作、猜想能力较强,动手制作出等腰三角形后,学生对他们已一定的感性理解,但演绎推理、归纳、运用数学意识的思想比较薄弱,所以教师需引导学生思维的广阔性、敏捷性、结密性、灵活性。2、八年级学生的抽象思维趋于成熟,形象直观思维能力较强,具有一定的独立思考、实践操作、合作交流、归纳概括等能力,能进行简单的推理论证,能积极参与讨论;但自主探究和合作学习能力也需要在课堂教学中进一步加强和引导。3、学生的求知欲比较强,表现欲强,对探究几何图形的好奇心也比较强,在本节课的教学中,可让学生从已有的生活经验出发,参与知识的产生过程,在实践操作、自主探索、思考讨论、合作交流等数学活动中,理解和掌握数学知识和技能,形成数学思想和方法。五、教学方法分析1、教法:镔示、探究、启发即从探究等腰三角形的边角的性质入手,引发学生通过多种途径对“等边对等角”进行探究与证明,从等腰三角形的顶角出发作辅助线,也考虑从等腰三角形的底角出发来证明性质,通过一个个问题的解决,激发学生探索问题的欲望,在分析问题和解决问题的过程中获得更多的体验和经验。2、学法:探究、讨论、合作即通过折纸、剪纸的实际操作,探索和发现等腰三角形的性质,在小组学习中积极参与探索“等边对等角”的证明,通过独立探索,相互交流的方式学会探索问题和解决问题的基本方法与策略,并明确“等边对等角”是证明线段相等的一个新的解题的依据。六、教学资源与工具设计1、本节课采用白板多媒体课件;2、人教版义务教育教科书《数学》八年级上册;3、教具和学具:交互式多媒体、黑板、粉笔、剪刀、彩纸和三角板等。七、教学过程设计(45分钟)(一)创设情境(2分钟)通过观看视频,让同学们发现这些建筑构成的几何图形是什么?【设计意图】通过观看视频吸引学生注意力,同时从形象的三角形出发,激发学生参与课堂教学的热情,使学生进入情境,引入新课。(二)操作与实践(6分钟)如图,把一张长方形的纸片对折,并剪下黑色阴影部分,把它展开,得到一个什么图形?学生:学生动手操作,剪出图形,课上从剪...