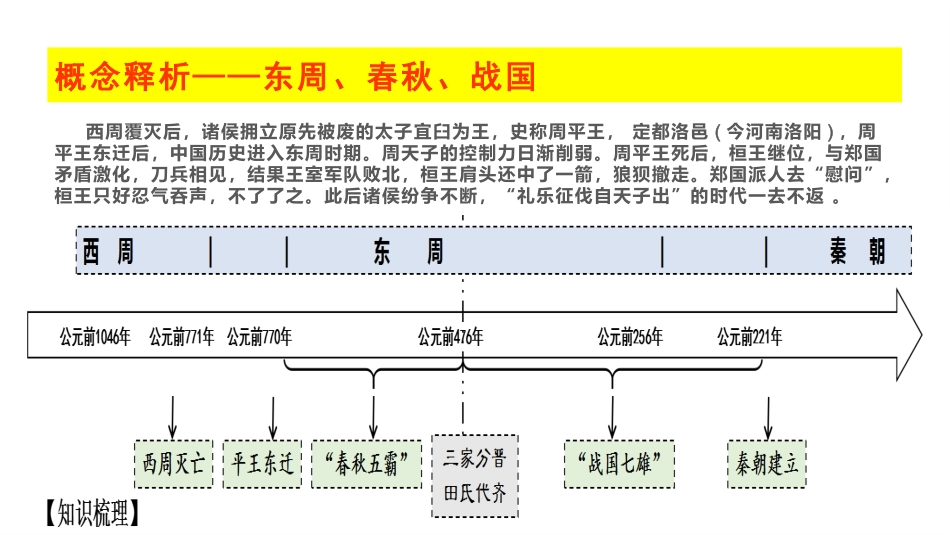

复习导课:西周实行了分封制和宗法制后,有什么影响?形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构,加强了周天子对地方的政治统治,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。这种等级结构到后来有没有变化,怎么变的,是什么原因导致它变化的?带着这些问题,我们一起来学习第二课。第2课诸侯纷争与变法运动课标要求:(1)了解春秋战国时期诸侯纷争的相关史实和华夏观念的形成(2)掌握春秋战国时期经济社会发展的表现及原因(3)了解各国变法的内容措施及意义(以商鞅变法为例)(4)理解百家争鸣出现的原因及表现(以儒、法两家为例)【教学重难点】重点:春秋战国时期政治、经济、思想文化等发展情况。难点:战国时期变法运动的必然性。概念释析——东周、春秋、战国西周覆灭后,诸侯拥立原先被废的太子宜臼为王,史称周平王,定都洛邑(今河南洛阳),周平王东迁后,中国历史进入东周时期。周天子的控制力日渐削弱。周平王死后,桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。郑国派人去“慰问”,桓王只好忍气吞声,不了了之。此后诸侯纷争不断,“礼乐征伐自天子出”的时代一去不返。第2课诸侯纷争与变法运动——社会大变革时期一、军事大动荡二、经济大发展三、政治大变革四、思想大繁荣王室衰微,诸侯争霸,战争频繁铁制农具牛耕推广,促进生产力的发展为富国强兵,各国进行了变法活动由奴隶社会向封建社会过渡百家争鸣材料1(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。——《左传·桓公五年》材料2楚子(楚庄王)伐陆浑之戎,逐至于雒(今河南有洛阳市),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小、轻重焉。——杨伯峻:《春秋左传注》一、列国纷争与华夏认同(政治大动荡)材料说明了什么?王室衰微,诸侯崛起,礼崩乐坏,宗法制分封制遭破坏。春秋时期的时代特点是:诸侯争霸,宗法分封制破坏,周王“天下共主”的地位丧失。春秋五霸先后出现。实质是奴隶主的掠夺战争。材料3田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野.....上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》根据材料指出战国时期的突出特征是什么?上下失序,社会混乱,道德泯灭,争于战功。一、列国纷争与华夏认同(政治大动荡)战国时期的时代特点是兼并,宗法分封制瓦解,齐楚秦燕赵魏韩等战国七雄同时并存。各国以统一为目标,攻城灭国。问:政治上的这些变化会带来哪些影响?王室衰微诸侯争霸“私家”与“公门”的斗争兼并战争1.周朝传统政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王。2.周边少数民族产生华夏认同,并逐渐融入华夏族。3.诸侯国数量大减,出现局部统一,为全国统一奠定了基础。春秋战国政治特点:宗法分封制破坏,诸侯纷争。各民族交融,华夏族发展壮大.●春秋时期,诸侯称“王”现象很少,到了战国时期,许多诸侯纷纷称“王”。这反映了●A.春秋战国时国家从分裂走向统一●B.战国时周天子对诸侯失去控制●C.春秋时期周天子势力强大●D.春秋战国时分封制走向瓦解●解析:分封制下,诸侯不能称王,诸侯称“王”说明周王“天下共主”的地位遭到挑战,是分封制遭到破坏的表现,体现出国家分裂,无法体现出统一,故A项错误;B项反映的不是实质,只是对现象的概括,故排除;自春秋时期,周天子势力衰微,故C项错误;战国时期诸侯纷纷称“王”,说明分封制遭到严重破坏,逐渐崩溃,故D项正确。二、经济发展与变法运动4社会经济性质:从奴隶制经济过渡到封建社会经济农业土地制度—土地私有制生产方式—小农户个体经济手工业经济政策——重农抑商生产工具、技术—铁制农具、牛耕技术兴修水利——都江堰、郑国渠冶铁业战国时,手工业分工更加细密商业货币流通广泛涌现一批中心城市61.春秋战国经济发展(社会变革的根本原因)在经济比较发达的诸侯国……夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断壮大。……边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展...