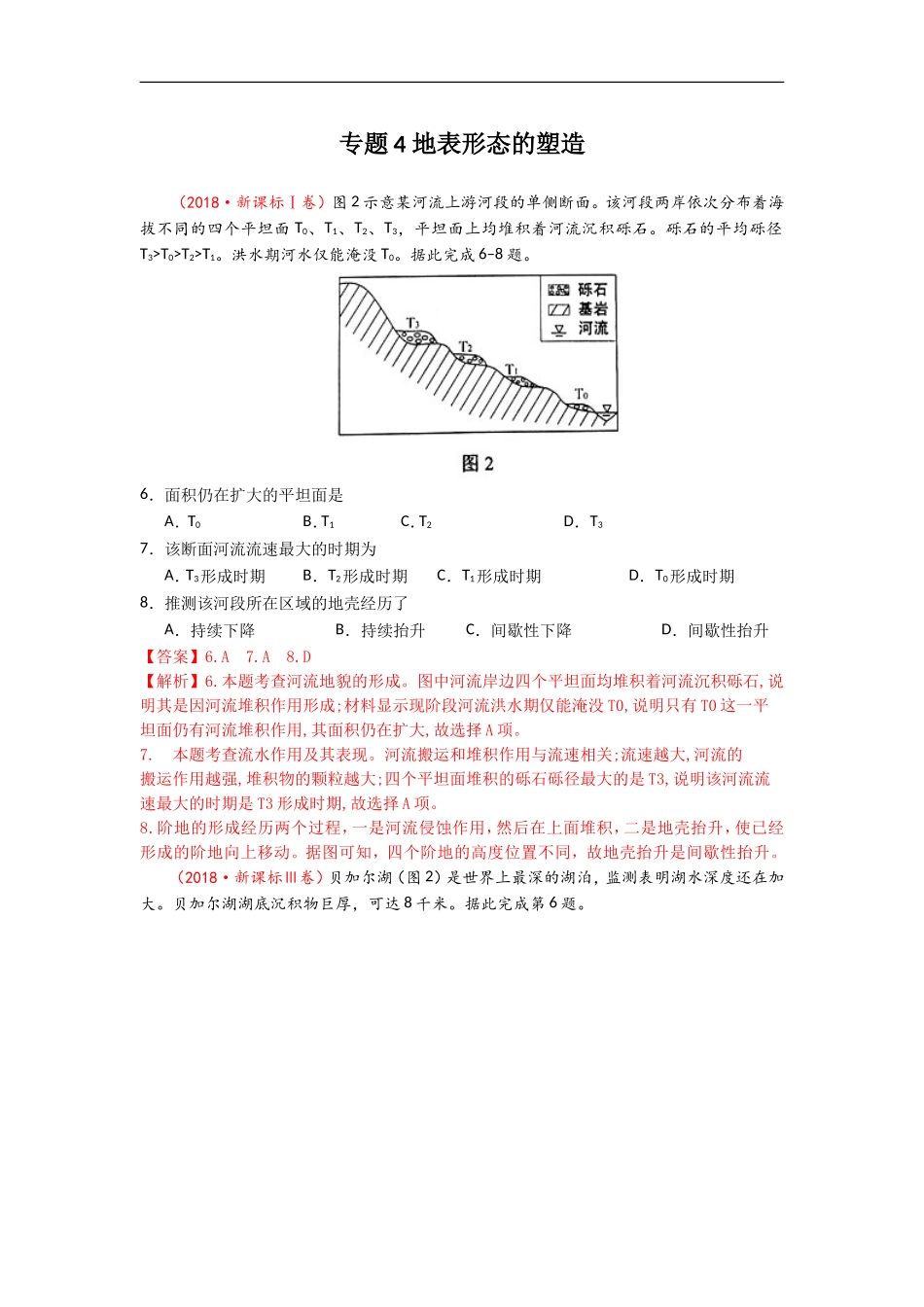

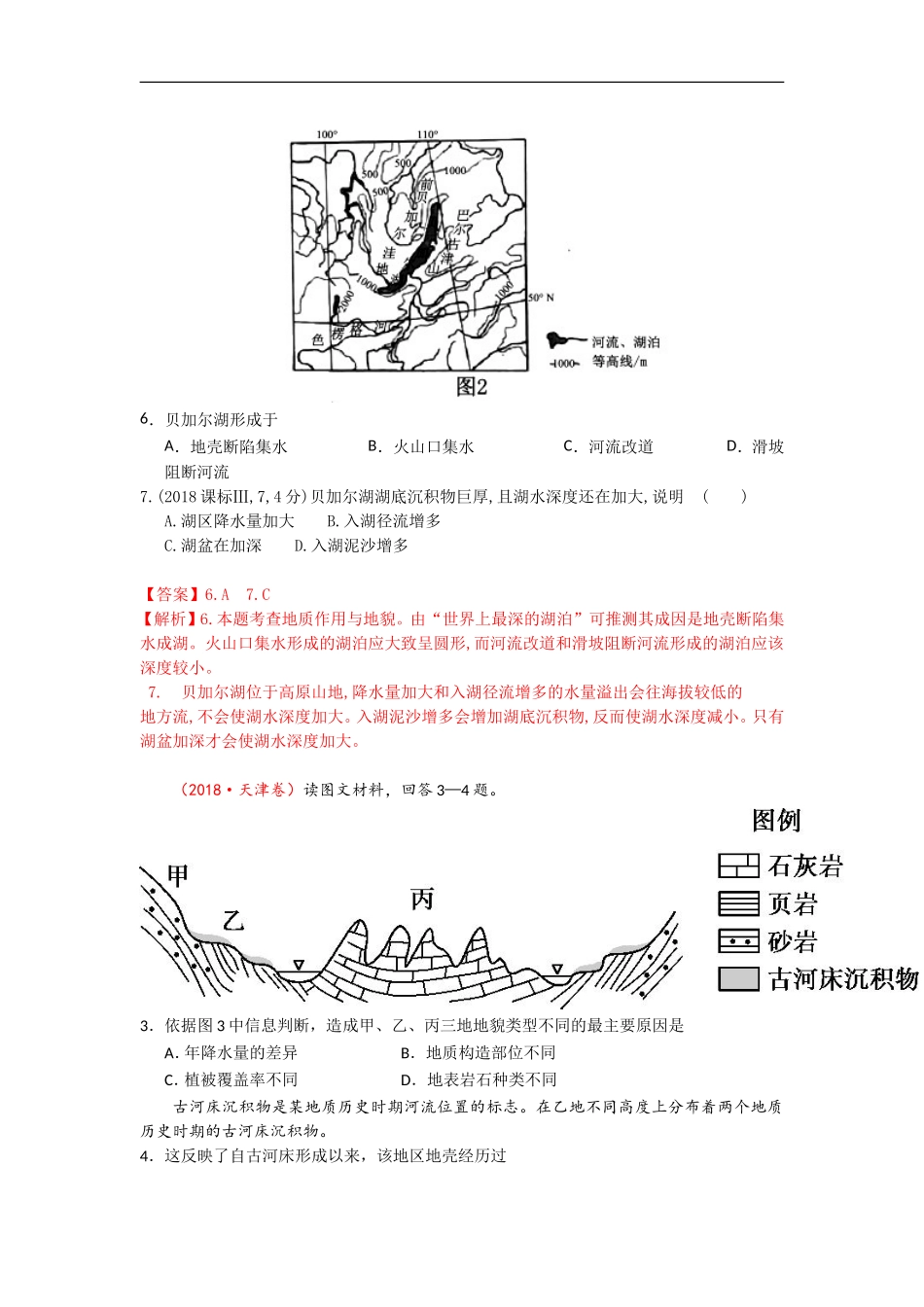

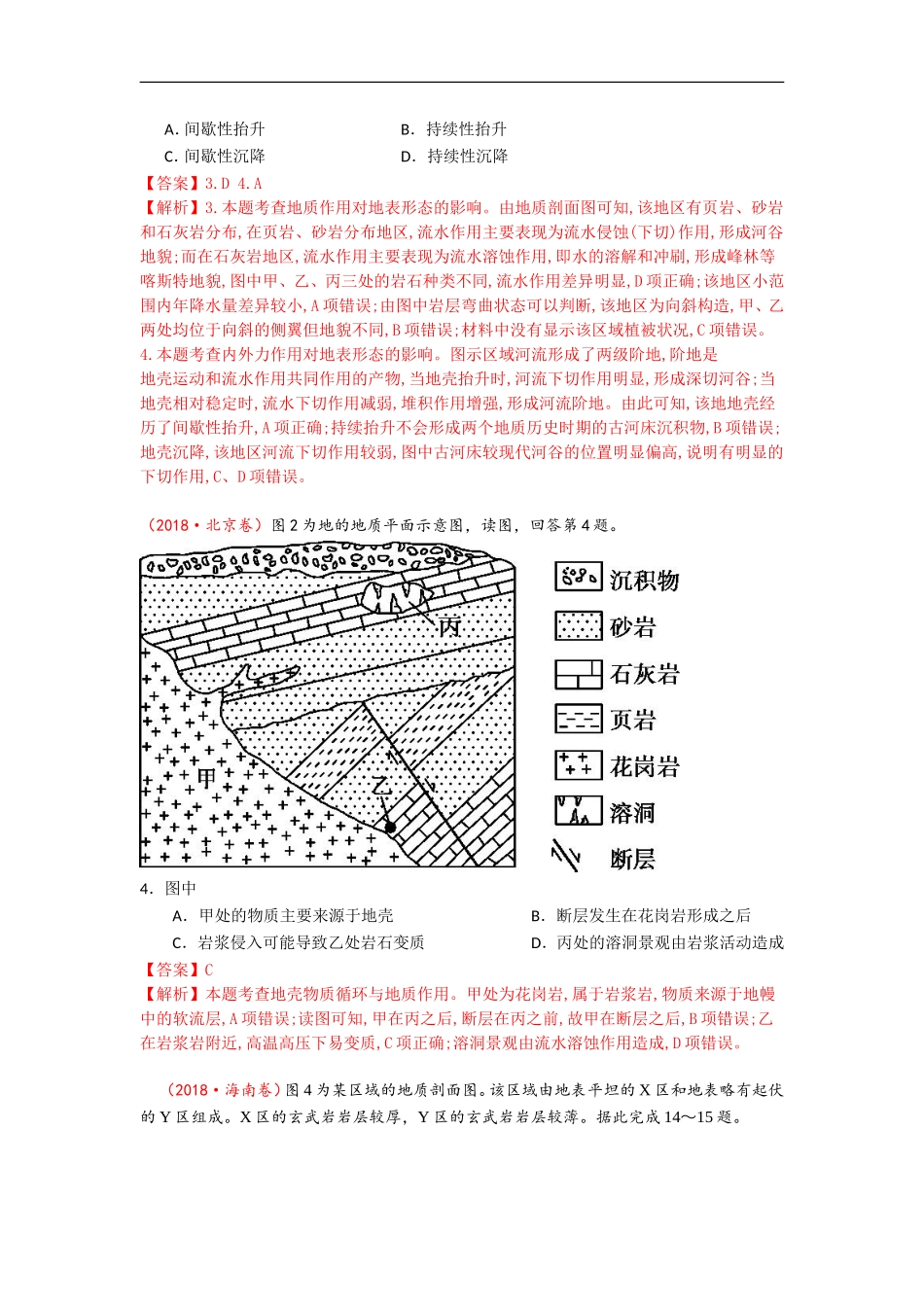

专题4地表形态的塑造(2018·新课标Ⅰ卷)图2示意某河流上游河段的单侧断面。该河段两岸依次分布着海拔不同的四个平坦面T0、T1、T2、T3,平坦面上均堆积着河流沉积砾石。砾石的平均砾径T3>T0>T2>T1。洪水期河水仅能淹没T0。据此完成6–8题。6.面积仍在扩大的平坦面是A.T0B.T1C.T2D.T37.该断面河流流速最大的时期为A.T3形成时期B.T2形成时期C.T1形成时期D.T0形成时期8.推测该河段所在区域的地壳经历了A.持续下降B.持续抬升C.间歇性下降D.间歇性抬升【答案】6.A7.A8.D【解析】6.本题考查河流地貌的形成。图中河流岸边四个平坦面均堆积着河流沉积砾石,说明其是因河流堆积作用形成;材料显示现阶段河流洪水期仅能淹没T0,说明只有T0这一平坦面仍有河流堆积作用,其面积仍在扩大,故选择A项。7.本题考查流水作用及其表现。河流搬运和堆积作用与流速相关;流速越大,河流的搬运作用越强,堆积物的颗粒越大;四个平坦面堆积的砾石砾径最大的是T3,说明该河流流速最大的时期是T3形成时期,故选择A项。8.阶地的形成经历两个过程,一是河流侵蚀作用,然后在上面堆积,二是地壳抬升,使已经形成的阶地向上移动。据图可知,四个阶地的高度位置不同,故地壳抬升是间歇性抬升。(2018·新课标Ⅲ卷)贝加尔湖(图2)是世界上最深的湖泊,监测表明湖水深度还在加大。贝加尔湖湖底沉积物巨厚,可达8千米。据此完成第6题。6.贝加尔湖形成于A.地壳断陷集水B.火山口集水C.河流改道D.滑坡阻断河流7.(2018课标Ⅲ,7,4分)贝加尔湖湖底沉积物巨厚,且湖水深度还在加大,说明()A.湖区降水量加大B.入湖径流增多C.湖盆在加深D.入湖泥沙增多【答案】6.A7.C【解析】6.本题考查地质作用与地貌。由“世界上最深的湖泊”可推测其成因是地壳断陷集水成湖。火山口集水形成的湖泊应大致呈圆形,而河流改道和滑坡阻断河流形成的湖泊应该深度较小。7.贝加尔湖位于高原山地,降水量加大和入湖径流增多的水量溢出会往海拔较低的地方流,不会使湖水深度加大。入湖泥沙增多会增加湖底沉积物,反而使湖水深度减小。只有湖盆加深才会使湖水深度加大。(2018·天津卷)读图文材料,回答3—4题。3.依据图3中信息判断,造成甲、乙、丙三地地貌类型不同的最主要原因是A.年降水量的差异B.地质构造部位不同C.植被覆盖率不同D.地表岩石种类不同古河床沉积物是某地质历史时期河流位置的标志。在乙地不同高度上分布着两个地质历史时期的古河床沉积物。4.这反映了自古河床形成以来,该地区地壳经历过A.间歇性抬升B.持续性抬升C.间歇性沉降D.持续性沉降【答案】3.D4.A【解析】3.本题考查地质作用对地表形态的影响。由地质剖面图可知,该地区有页岩、砂岩和石灰岩分布,在页岩、砂岩分布地区,流水作用主要表现为流水侵蚀(下切)作用,形成河谷地貌;而在石灰岩地区,流水作用主要表现为流水溶蚀作用,即水的溶解和冲刷,形成峰林等喀斯特地貌,图中甲、乙、丙三处的岩石种类不同,流水作用差异明显,D项正确;该地区小范围内年降水量差异较小,A项错误;由图中岩层弯曲状态可以判断,该地区为向斜构造,甲、乙两处均位于向斜的侧翼但地貌不同,B项错误;材料中没有显示该区域植被状况,C项错误。4.本题考查内外力作用对地表形态的影响。图示区域河流形成了两级阶地,阶地是地壳运动和流水作用共同作用的产物,当地壳抬升时,河流下切作用明显,形成深切河谷;当地壳相对稳定时,流水下切作用减弱,堆积作用增强,形成河流阶地。由此可知,该地地壳经历了间歇性抬升,A项正确;持续抬升不会形成两个地质历史时期的古河床沉积物,B项错误;地壳沉降,该地区河流下切作用较弱,图中古河床较现代河谷的位置明显偏高,说明有明显的下切作用,C、D项错误。(2018·北京卷)图2为地的地质平面示意图,读图,回答第4题。4.图中A.甲处的物质主要来源于地壳B.断层发生在花岗岩形成之后C.岩浆侵入可能导致乙处岩石变质D.丙处的溶洞景观由岩浆活动造成【答案】C【解析】本题考查地壳物质循环与地质作用。甲处为花岗岩,属于岩浆岩,物质来源于地幔中的软流层,A项错误;读图可知,甲在丙之后,断层在丙之前,故甲在断层之后,B项错误;乙在岩浆岩附近,高温高压下易变质,C项正确;溶洞...